Eine Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin zeigt: Wohngebäude mit Photovoltaik-Batteriesystem und Elektroauto sind im Mittel zu 73 Prozent autark. Damit reduzierten die analysierten Haushalte ihren jährlichen Strombezug aus dem Netz durch eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher von durchschnittlich 6.900 auf 1.900 Kilowattstunden (kWh).

Auf dem Weg zur effizienten Nutzung der Solarenergie beim Laden von Elektrofahrzeugen stehen aber noch einige Herausforderungen bevor, wie die Forscher anhand bestehender Analysen und Datenblätter feststellen.

„Heutige Elektrofahrzeuge sind für schnelles Laden mit hoher Leistung ausgelegt“, erklärt Joseph Bergner, Co-Autor der Studie. „Das widerspricht allerdings den Anforderungen des solaren Ladens, bei dem längere Ladezeiten mit geringen Ladeleistungen im Fokus stehen“, ergänzt Bergner. Derzeit erreichten bei einer minimalen Ladeleistung von 1,4 Kilowatt (kW) im Mittel nur 76 Prozent der Solarenergie die Fahrzeugbatterie, bei 11 kW seien es immerhin 90 Prozent. Damit lägen die Wirkungsgrade der Fahrzeugladegeräte noch weit hinter den Maßstäben zurück, die ähnlich leistungsstarke Wechselrichter von Photovoltaik-Speichersystemen setzen.

Weiteres Einsparungspotenzial sehen die Forscher im Energieverbrauch der Elektrofahrzeuge: 150 bis 350 Watt verbraucht demnach die Bordelektronik der vollelektrischen Pkw. Einzelne Wallboxen beziehen im Stand-by-Modus zusätzlich bis zu 20 Watt. Bei einer typischen Standzeit der Wallbox im Bereitschaftsbetrieb von 93 Prozent oder 8.200 Stunden pro Jahr summiert sich allein dieser Energiebezug auf jährlich 164 kWh.

Dynamisches Überschussladen steigert den Solaranteil

Im Rahmen der Studie untersuchten die Forscher die Messdaten von 730 Haushalten. 68 Prozent der analysierten Haushalte laden innerhalb einer Woche mehr als dreimal das Elektrofahrzeug, vornehmlich zur Mittagszeit. Anhand der Daten lässt sich auch der Vorteil einer dynamischen Überschussladung gegenüber einer ungesteuerten Ladung nachweisen.

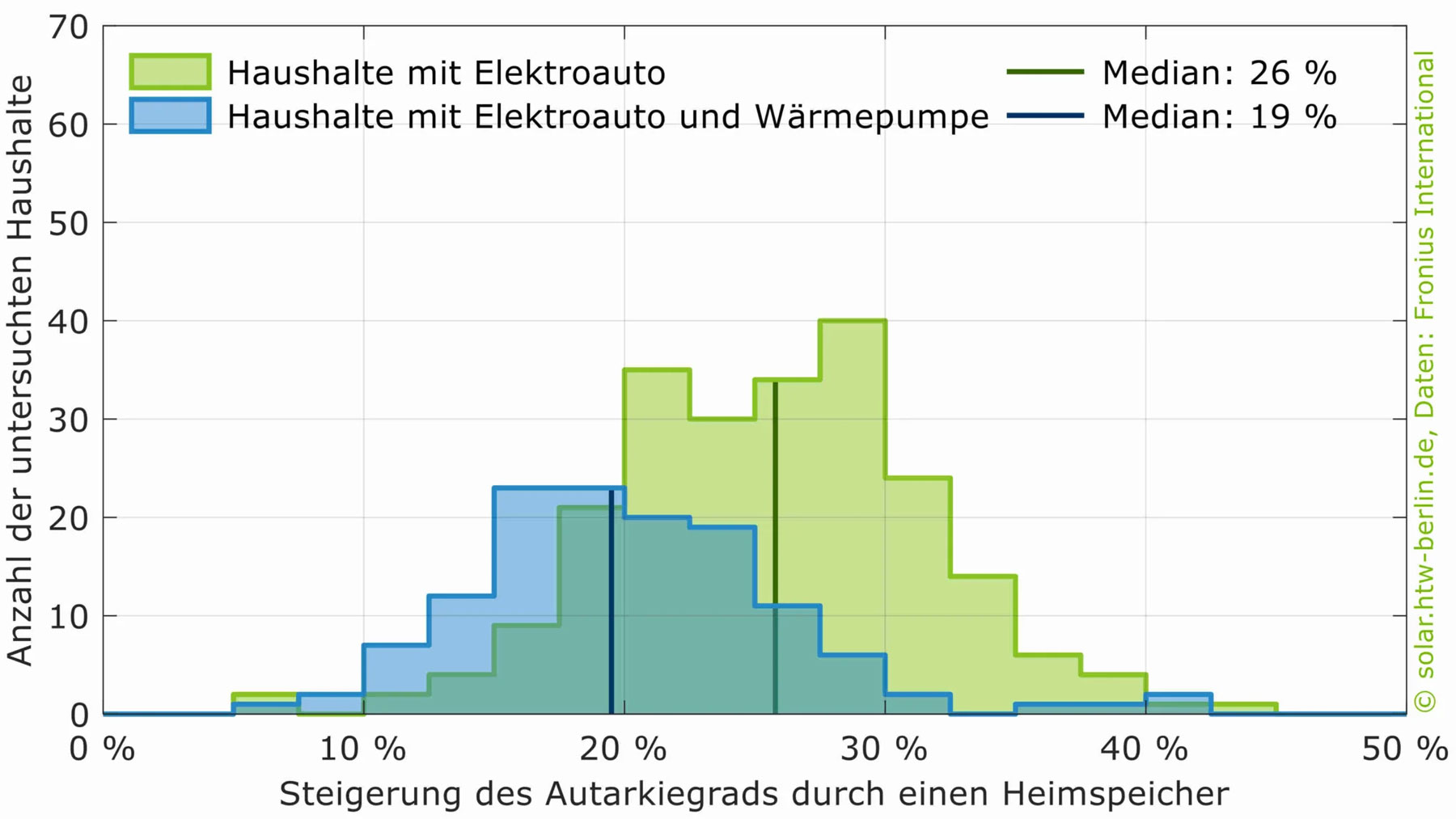

„Im Vergleich zum herkömmlichen Laden des Elektrofahrzeugs bei Ankunft mit maximaler Leistung lässt sich mit der Funktionalität des dynamischen Überschussladens der Solaranteil im Mittel um 25 Prozentpunkte steigern“, sagt Nico Orth, Studienautor und wissenschaftlicher Mitarbeiter der HTW Berlin. Dabei werde die Ladeleistung von der Wallbox automatisch an den solaren Überschuss angepasst. Der Batteriespeicher steigere den Solaranteil an der Fahrzeugladung hingegen im Mittel nur um 9 Prozentpunkte. In Dreiviertel der Haushalte betrage die Steigerung des Solaranteils durch einen Heimspeicher weniger als 15 Prozentpunkte, da das E-Fahrzeug vornehmlich tagsüber geladen wird. In Ausnahmefällen seien auch Steigerungen über 30 Prozentpunkte möglich.

Welchen Einfluss weitere Faktoren wie das Ladeverhalten, die Ladehäufigkeit oder die Größe der Solaranlage auf die Ergebnisse haben, zeigen die HTW-Forscher in der 53-seitigen Studie.

Wie lässt sich ein hoher Solaranteil erzielen?

Empfehlungen für die Steigerung des Solaranteils liefern die Autoren mit ihrer Analyse gleich mit. Darunter: Die Ladungen entsprechend dem solaren Angebot planen, das Elektrofahrzeug regelmäßig an die Wallbox anschließen und mit überschüssigem Solarstrom laden sowie die Solaranlage möglichst groß dimensionieren.

Warum Letzteres sinnvoll ist, zeigt folgendes Beispiel: „Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 10 000 Kilometern bis 15 000 Kilometern im Jahr können Haushalte mit einer Solaranlage zwischen 5 Kilowatt und 10 Kilowatt im Mittel 46 Prozent des Energiebedarfs ihres Elektrofahrzeugs decken“, erläutert Bergner. „Bietet das Dach hingegen Platz für 15 Kilowatt bis 20 Kilowatt, erhöht sich der Solaranteil an der Fahrzeugladung im Mittel auf 62 Prozentpunkte. Große Photovoltaik-Anlagen wirken sich daher positiv auf den ökologischen Fußabdruck des Elektrofahrzeugs aus.“

Dass mit dem selbsterzeugten Solarstrom nicht nur der Energiebedarf des Elektroautos gedeckt werden kann, zeigt die Analyse des Autarkiegrads. In vollelektrifizierten Haushalten mit Photovoltaik-Speichersystem, Elektrofahrzeug und Wärmepumpe lassen sich demnach 59 Prozent des jährlichen Strombedarfs über die selbsterzeugte Solarenergie decken. Gerade im Winter, wenn die Wärmepumpe arbeitet und die Solarenergie knapp ist, zählt jedoch vor allem jedes Solarmodul.

Monica meint

Im Winter ist es, wo diese 30% die fehlen. Und das lustige ist, es ist bei jeder Anlage das selbe. Und wann braucht man Strom für die WP, wann braucht man mehr Licht, wann mehr Strom für die Sauna, für das eigenen Wellenbad oder wann braucht das BEV mehr Strom…. jenau. in diesen 30% Zeiten… und dafür braucht es ein backup im Stromnetz. Denn es ist wurscht ob ich 10 kWp habe oder 100 kWp wenn es dunkel ist.

Gunnar meint

„Denn es ist wurscht ob ich 10 kWp habe oder 100 kWp wenn es dunkel ist.“

So ein Blödsinn. Mit 100kWp erreichst du deutlich höhere Autarkiegrade als mit 10 kWh, auch im Winter.

Gunnar meint

Ich hatte letztes Jahr genau 73% Autarkiegrad. Allerdings nicht nur mit Speicher und BEV, sondern zusätzlich mit Wärmepumpe. Ohne Wärmepumpe wäre ich deutlich über 90% Autarkiegrad beim Strombezug, müsste aber dreckiges Gas oder Öl beziehen.

Dieses Jahr wird es noch besser. Im Q1 war ich schon bei 69%. 5% mehr als im Q1 2024.

eBikerin meint

„m Q1 war ich schon bei 69%. 5% mehr als im Q1 2024.“ Abwarten – Q1 war sehr sonnenreich – daher der größere Unterschied. Kann dir Q4 auch wieder vermasseln.

Besser im Schnitt kann es nur werden wenn du weiter ausbaust.

Gunnar meint

Habe auch die WP nochmal anders eingestellt, sodass sie jetzt weniger verbraucht.

brainDotExe meint

Bei mir ist die Wärmepumpe noch nicht in Betrieb, daher konnte ich letztes Jahr 81% erreichen.

Jetzt im Q1 waren es ebenfalls bereits 81%.

Ich bin gespannt wie sich die Wärmepumpe darauf auswirkt.

Steffen meint

WP zog bei mir schon ziemlich runter. Aber hey, dazu ist sie ja da, also gut, wenn sie PV-Strom zieht (der dann halt auch schneller alle ist).

Monica meint

Ohne Wärmepumpe wäre ich deutlich über 90% Autarkiegrad beim Strombezug

…….

am besten ausziehen und die PV einfach laufen lassen, dann haste eine Autarkie von 160%

Gunnar meint

Was stimmt mit dir nicht?

M. meint

Aus der Studie:

„Die Wallboxen befinden sich typischerweise 8200 Stunden oder 93 % des Jahres im Bereitschaftsbetrieb. Ein geringer Stand-by-Verbrauch der Wallbox von wenigen Watt ist daher entscheidend.“

Sicher keine schlechte Idee, eine Box mit niedrigem Stand-by-Verbrauch zu wählen. Dazu müssen die sonstigen Eigenschaften/Fähigkeiten der Wallbox aber auch passen. Man kann ja nicht einfach nur die Box mit dem geringsten Stand-by nehmen, und alles andere ist egal.

Aber zumindest wenn man nicht zu Hause ist, könnte man die Box auch vom Netz trennen. In der Zeit tut sie eh nichts, und wenn man nach Hause kommt, legt man den Schalter um. Diese Schalter kosten vielleicht 20 Euro (+ Installation). Wie die jeweilige Wallbox das verträgt, müsste man natürlich noch testen.

Steffen meint

Meine openWB bzw. der Raspberry darin verträgt Stromausfälle gar nicht gut. Hat mir schon zweimal die SD-Karte zerschossen, dann konnte man nur noch ein Backup einspielen um die Wallbox wieder zum Laufen zu bekommen.

Aber die openWB bei mir nimmt sich auch nur so 5-7 Watt im Leerlauf.

Andi EE meint

Das macht wenig Sinn wie das anhand des bestehenden Marktes analysiert wurde. Man muss davon ausgehen, dass insbesondere die auf PV und mittägliches Laden umgestellt haben, die von diesem spezifischen Anwendungsfall profitieren. In der Regel keine Pendler sind, vielleicht Rentner und so ohne grossen Heimspeicher zu bester Solarzeit ihre Fahrzeuge laden können. Das wird in Zukunft nicht der Regelfall sein, der Pendler profitiert auf jeden Fall von einem Heimspeicher, weil das Fahrzeug zur besten Solarzeit am „falschen“ Ort steht. Kommt er dann auch Hause , wird in Zukunft sicher viel mehr aus dem Batteriepuffer geladen werden. Und die Preise sinken ja laufend für die Heimspeicher.

73% Selbstversorgung wäre natürlich ein Wahnsinnswert, wenn das mal der Durchschnitt werden könnte. Was da an CO2 vermieden würde. 👍👍

MichaelEV meint

Die „73% Selbstversorgung“ sind wohl mit der ineffizienteste Lösungsweg. Was könnte man CO2 vermeiden, wenn man das selbe Geld für die effizienten Lösungswege einsetzen würde…

Andi EE meint

Ok, dann erzähl mal wie es aussehen müsste … muss jetzt jeder noch eine Windturbine oder ein Gaskraftwerk in den Garten stellen?

Futureman meint

Die Haushalte schaffen schonmal 73%. Ohne den Einsatz vieler privater Investoren wäre die Energiewende noch lange nicht so weit. Da PV mit Speicher inzwischen die günstigste Energieform ist, wird die neue Ministerin alles dafür tun, das der Rest bei den großen Unternehmen bleibt und die weiterhin dem „normalen“ Bürger das Geld aus der Tasche ziehen. Wer schlau ist, baut sich jetzt schnell eine PV-Anlage mit Speicher und gehört zu den 73%ern.

BrainBug meint

Es macht nur wenig Sinn seinen Hausspeicher zu füllen (der natürlich kleiner als eine Fahrzeugbatterie ist), um damit das BEV zu laden. Dann ist der Akku gleich mal leer und der gespeicherte Strom NICHT für die Nacht verfügbar.

Das macht den Strom nur unnötig teurer, weil die Speicherabnutzung eingepreist werden muss.

Macht nur Sinn, wenn man große, langlebige und günstige Speicher hat.

Wenn das persönliche Arbeitsmodell es erlaubt ist es sinnvoller an den Tagen zu laden, an denen das Auto zu Hause ist. Wochenende, Home Office Tage,…

Aber klar, das geht bei weitem nicht für alle.

Weitere Option: Flextarif mit netzdienlichem Laden. Sprich: wenn (nachts) zu viel Strom da ist, günstig laden. geht automatisch (je nach Stromanbieter und Wallbox)

Ist ideal für Leute die nicht tagsüber zu Hause laden können und hilft dem Netz.

Zukunftsmusik: gab es nicht schon Konzepte, den eigenen ungenutzten PV Strom übers Netz an einer öffentlichen Ladestation zu nutzen? Das würde den Ladestrom-Preis um den Strompreis-Anteil verringern. Alternativ kann auch das Netzentgelt rabattiert sein, wenn man sich in seiner eigenen regionalen Netzebene aufhält (wie bei EEGs in Ö)

Man zahlt nur Netz + Aufschlag des Ladestation-Betreibers. (und falls man zu wenig hat, zahlt man für den Rest den eigenen Stromtarif)

Setzt natürlich Smart Meter voraus.

Ich für mich kann folgende Zahlen melden: (4Personen Haushalt)

bei 60% Home Office Anteil, 13,4kWpeak Ost/West und 9kWh Heimspeicher

schaffe ich mit 2 BEVs, Wärmepumpenheizung (Fläche) und LuftWP (Warmwasser) einen Autarkiegrad von ca 55%

Die Autos lade ich wenn möglich PV geführt. Das reicht im Jahresschnitt für ca 50% Eigenversorgung.

Evtl werde ich meine Hausbatterie vergrößern.

Eine Erweiterung der PV wäre schwierig, alternativ könnte ich einer Energiegemeinschaft beitreten.

Das würde günstigeren Strom im Einkauf bringen (falls ich am Tag mehr brauche)

und gleichzeitig bessere Einspeise-Vergütung bringen (da ich trotz allem natürlich auch Überschuss produziere)

Andi EE meint

Wenn ich 20-30km am Tag fahre, dann kann ich doch das mit PV und Heimspeicher nachladen. 15kWh auf 100km, dann hast du 5kWh für das Auto, bleibt der Rest fürs Haus. Im Fall der Powerwall 3 mit 13.5kWh hätte man noch mehr als die Hälfte über.

Es ist die Frage, wie gross die Dachfläche ist, aber der Batteriepuffer selber reicht heute locker für die durchschnittliche Tagesfahrleistung eines BEVs. Und es muss ja nicht die eigene Solaranlage sein. Ob der Solarstrom aus einer grossen Farm oder vom Dach kommt, ist doch eigentlich egal. Wichtig ist, man kann den Strom zur kostengünstigsten Zeit (dann wenn viel EE vorhanden ist) in den Heimspeicher laden. Es ist dann keine Autarkie, aber immer noch 100% Energiewende.

BrainBug0815 meint

stimmt. ich ging von mehr aus.

Aber in dem Fall solltest du ja sogar in den Morgen- und frühen Abendstunden noch etwas vom Dach holen. Das würde deine Batterie noch weiter entlasten.

CaptainPicard meint

Zu 73% autark zu sein klingt irgendwie wie zu 73% schwanger zu sein. Entweder man ist autark oder man ist es nicht.

eBikerin meint

Ja ist schon etwas daneben. Man hätte einfach schreiben können man spart bis zu 73%.

Aber „Autark“ hört sich halt besser an, und täuscht ein wenig darüber hinweg, dass die Infrastruktur nämlich trotzdem für 0% vorgehalten werden muss.

MichaelEV meint

„dass die Infrastruktur nämlich trotzdem für 0% vorgehalten werden muss“

Und das nicht nur für das übliche, gut prognostizierbare Lastprofil mit überschaubarer Gleichzeitigkeit, sondern im Worst Case auch für die variablen Verbraucher mit hoher Leistung und hoher Gleichzeitigkeit.

Die variablen Verbraucher (und auch Speicher) sind der Himmel, wenn sie schlau, fein und effizient gesteuert werden (und das geht eigentlich nur über einen Preis, der lokales Stromangebot und Netzauslastung berücksichtigt). Und die Hölle, wenn das nicht passiert oder gar schlecht gesteuert wird.

Das „Vorhalten für die Selbstversorger“ fällt auch nicht vom Himmel, sondern wird von anderen Verbrauchern in Form hoher Netzentgelte bezahlt.

Lanzu meint

Den meisten ist nicht klar, wie stark Privat-PV gefördert wird.

– Man bekommt feste Einspeisevergütung, die über dem Marktwert liegt und braucht sich über Marktpreise keine Gedanken machen. (Letztes Jahr lag der Marktwert bei 4,624 ct/kWh)

– Durch Netzentgelte auf Basis des Strombezuges spart man massiv, obwohl man genau die gleiche Absicherung und Peakbedarf durch das Netz hat.

– Aktuell ist die Mehrwertsteuer erlassen.

Und dann höre ich immer wieder PV-Besitzer über die angeblich niedrige Vergütung lamentieren. Die meisten haben wirklich wenig Ahnung von dem Förderumfeld, dass Privat-PV wirklich gut stellt. Ich habe auch ein kleines Balkonkraftwerk und profitiere davon, bis auf die Vergütung.

eBikerin meint

Alles korrekt. Und leider ist bei PV die Gleichzeitigkeit wohl auf dem maximal Level. Nicht vielleicht bei der Einspeisung, da hier unterschiedliche Profile es etwas abmindern können, aber halt leider beim Netzbezug. Wir hatten hier letzten Winter eine paar Tage am Stück wo PV gar nichts geliefert hat. Da ist dann jeder private Speicher am Ende und alle benötigen dann wieder Netzbezug. Und genau dafür muss das Netz dann ausgelegt sein, auch wenn es nur für wenige Tage im Jahr gebraucht wird.