Elektrifizierte Straßen laden E-Autos während der Fahrt. Wie sich das anfühlt, können Autofahrer ab 2025 auf einer Teststrecke in Nordbayern ausprobieren. Die Strecke ist Teil des Projekts E|MPOWER unter der Leitung des Lehrstuhls für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) von Prof. Jörg Franke an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Zusammen mit den Partnern VIA IMC, Autobahn GmbH, Electreon, Risomat und der TH Nürnberg will der Lehrstuhl die Technologie in die Serienreife bringen. Das Konsortium hat für das Projekt Investitionen von rund acht Millionen Euro eingeplant.

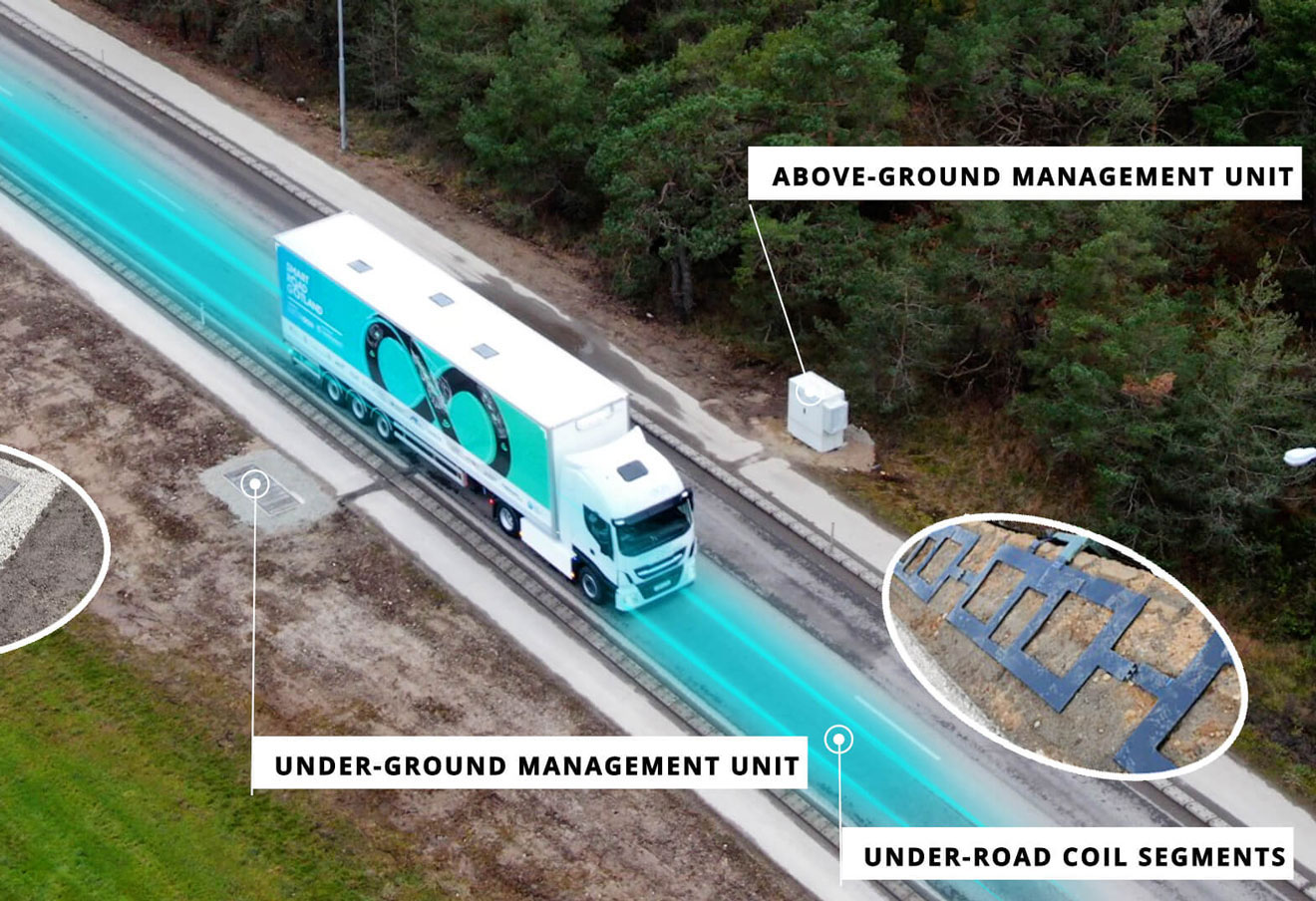

Elektrifizierte Straßen, die die Fahrzeuge beim Befahren und Parken kabellos aufladen, könnten den Betrieb von Batteriefahrzeugen komfortabler machen. Spulen im Straßenbelag erzeugen dazu ein Magnetfeld. Fährt oder parkt ein Auto auf der Straße, induziert dieses Magnetfeld eine Spannung in der im Fahrzeug verbauten Gegenspule.

Die induktive Ladetechnologie kann unsichtbar in Verkehrsflächen integriert werden. So können – anders als bei elektrifizierten Straßen mit Oberleitungen – sowohl Nutzfahrzeuge als auch Pkw über sie geladen werden. Im Rahmen des Projekts E|MPOWER sollen Technologien sowie Fertigungs- und Bauprozesse entwickelt werden, die die Produktion solcher Straßen in Serie möglich machen. Das Ziel ist, einen Standard für die Herstellung der Spulen sowie deren Verbau in die Straße zu etablieren.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin ist laut den Projektinitiatoren die Integration der kabellosen Electric Road System-(ERS)-Technologie von Electreon auf einem ein Kilometer langen Abschnitt der Autobahn in Nordbayern. „Der Aufbau einer Teststrecke ermöglicht uns, die zu entwickelten Prozesse für die automatisierte Herstellung und Fahrbahnintegration zu erproben und deren Funktionalität zu demonstrieren“, erklärt Alexander Kühl vom Lehrstuhl FAPS Technologien.

Ab Mitte 2025 sollen Autofahrer die induktive Ladetechnologie ausprobieren können. Die Teststrecke wird dann nicht ausreichen, das E-Auto komplett aufzuladen. „Bei vergleichbaren Tests wurden bisher bis zu 70 kW Leistung übertragen“, so Kühl.

E|MPOWER gliedert sich ein in eine Reihe von Forschungsprojekten, die am FAPS seit 2010 initiiert wurden. Der Fokus lag dabei auf der Entwicklung von Produktionsverfahren für induktive Ladesysteme. Im nächsten Schritt wird gerade das Gemeinschaftsprojekt E|ROAD-Center erarbeitet, das vor Kurzem im Cleantech Innovation Park in Hallstadt bei Bamberg vorgestellt wurde. Das Projekt unter der Leitung des Lehrstuhls FAPS soll die Entwicklung und Produktion von elektrifizierten Straßen auf der deutschen Autobahn vorantreiben und das weltweit führende Entwicklungszentrum für die Elektrifizierung von Straßen werden.

Das Projekt E|MPOWER wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des Programms „Elektro-Mobil“ gefördert und von der Deutschen Autobahn GmbH unterstützt. Administrativ wird das Projekt vom Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) begleitet.

Bs meint

Deutschland braucht flachendenckene Steckerinfrastruktur in den Städte. An Laternen, an diese gute alte Parkuhren, etc. Was dort fehlt is automatischer Autoerkennung nach EUweiten Standard (gibt es, wird aber kaum benutzt) und parallel 1 App/Abrechnungsverfahren für ganzer EU, ohne roaming Gebühren und sonstige Abzocke. Damit kann man 95% alle Bedenken gegen BEV wegräumen. Wir brauchen keine neue erfindungen sondern flächendeckende Umsetzung von vorhandene Technologien.

alupo meint

Wie hoch ist denn nun der Wirkungsgrad der Spulen?

Und wieviel kg an Kupfer werden für einen solchen Transformator (wobei die Sekundärspule im Auto verbaut ist) benötigt?

Um wieviel kg wird solch ein Auto schwerer?

Kupfer ist knapper als z.B. Lithium. Bei Lithium muss allerdings noch Kette deutlich erweitert werden was die Kapazität betrifft. Aber daran wird massiv gearbeitet, u.a. in den USA. Aber auch in D.

Das wird wieder ein teurer Rohrkrepierer (für den Steuerzahler) wie schon mit Wasserstoff und mit eFuels.

Kona64 meint

Was ein Unsinn. Abgesehen von den technischen Problemen und Nachteilen ist der Go Top Market Aspekt für alle Parteien viel zu teuer. Die PKWs müssten damit ausgestattet werden. Das sind extra Kosten die keiner trägt, da die Straßen fehlen. Umgekehrt müssten die Straßen aufgerissen und neu asphaltiert werden. Nur auf vorhanden Baustellen zu setzen wird nicht reichen. Das geht nur für diesen unsinnigen Test. Ist das System ersteinmal installiert wird die Sanierung von Straßen und Autobahnen gleich noch einmal schwieriger und teurer.

Andi_XE meint

Mal wieder bestes deutsches Bendenkträgertum.

Ob ein solches System sich jemals wirschaftlich umsetzten läst steht in den Sternen.

Aber hat schon viele Projekte gebeben, bei denen es zu Beginn hieß, dass kan nicht funktionieren zu teuer ect. ect ect.

zb. batterieelektirsche Autos oder landende u. wiederverwendbare Raketen

Ob für die bestehenden Probleme lLösungen gefunden werden können wird man sehen.

Soweit mir bekannt wird nicht extra eine Autobahnbaustelle dafür eingerichtet, sondern eine sowieso geplante Baustelle gefunden werden.

Shullbit meint

Induktive Ladesysteme erzeugen immer ein Magnetfeld. In Spulen innerhalb des Magnetfeldes kann dadurch eine Spannung induziert werden, womit sich drahtlos Energie übertragen lässt. Damit die Übertragungsverluste gering sind, müssen Magnetfeld und empfangende Spulen perfekt zueinander ausgerichtet sein. Das ist bei Fahrzeugen, die sich mit 80-100 km/h bewegen, sehr aufwändig. Entsprechend wird so eine Lösung sehr ineffizient oder wenn effizient, dann außerordentlich teuer sein.

Schaut man bei Electreon nach, so sind die ausgesprochen sparsam mit Aussagen zu der Effizienz ihres Systems, obwohl die seit Jahren daran arbeiten. Das ist wohl kein Zufall. Es wird nur wieder und wieder eine Angabe wiederholt: Man habe 91 % Effizienz erreicht. Das war mit einem Renault Zoe auf einer sage und schreibe 20 m langen Teststrecke und gerade mal 8,5 KW Ladeleistung – mithin unter völlig praxisfernen Bedingungen.

Dass es keine breiteren Daten und Angaben zur Effizienz gibt, obwohl die seit Jahren daran arbeiten, sagt alles. Bei unterschiedlichsten Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Bodenfreiheiten, Spurweiten usw. wird sich drahtloses Laden nicht effizient umsetzen lassen. Mit den nötigen höheren Leistungen werden Verluste ansteigen – nicht nur absolut sondern auch prozentual. Viel Spaß bei den Strompreisen mit 30-40 % Übertragungsverlust ontop zu einer teuren Technologie. Das wird sich garantiert nicht durchsetzen und höchstens für Nischenlösungen interessant sein, z.B. wenn an einem Produktionsstandort ein autonomes Gefährt 24/7 ohne (Lade-)Pause Teile von Halle A zu Halle B bringen soll.

E-KONA meint

Wenn das kommt, dann gibt es keine Gründe mehr gegen die E-Mobilität,

Während der Fahrt die Energie ins Auto bekommen, die ich gerade Verbrauche = Reichweite unendlich, dann können alle Leute wieder komplett 1000KM und mehr am Stück fahren. Ob wir das wollen?

Aber die Akkus von den Autos können erheblich kleiner werden, Reichweiten von 200KM max reichen dann ja. Bis dahin werden noch über 20 Jahre vergehen bis dies flächendeckend in die Autobahnen eingebaut ist. Aber der Weg ist richtig, was mich hier nur interessiert, die Verlustleistung des Ladens.Indukives Laden hat auf jeden Fall mehr Velustleistung als ein Kabelgebundenes, bei den Smartphones = egal, aber bei den Leistungen….. da müssen noch einige Windräder gebaut werden, aber hat ja auch noch Zeit….

Shullbit meint

Das wird sich garantiert nicht durchsetzen. Das Induktionsprinzip ist seit fast 200 Jahren bekannt. Dass man bei Elektroautos nicht von Anfang an auf vermeintlich ach so komfortables und geniales Wireless Charging gesetzt hat und dass all die Branchenriesen das nicht forcieren, hat seine Gründe. Wireless Charging ist entweder ineffektiv oder äußerst aufwändig und somit teuer. Anders geht es nicht, weil man physikalische Gesetze nicht aufheben kann.

Die harten statistischen Fakten: PKWs werden in Deutschland im statistischen Mittel 1 Stunde am Tag bewegt und stehen 23 Stunden herum. Sattelzugmaschinen im Fernverkehr werden statistisch auch nur um die 7 Stunden am Tag bewegt. Fernbusse schaffen noch die höchsten Fahrleistungen. Durchschnittlich 194.000 km pro Jahr. In Einzelfällen aber auch 400.000 km pro Jahr. Selbst die stehen dann im Mittel noch 8-10 Stunden am Tag herum. Das bedeutet: Es herrscht im Allgemeinen überhaupt kein Mangel an Zeitslots, in denen man kabelgebunden laden kann. Für die wenigen Anwendungen, wo Laden während der Fahrt wirklich wünschenswert wäre, lohnt es niemals, derart teure Infrastruktur großflächig ins öffentliche Straßennetz zu integrieren.

Reto meint

Gratuliere, wenn wir künftig auf einem Induktionsherd rumfahren wollen. Hoffentlich verbrennen wir uns Hintern nicht.

Kasch meint

Jeder Politiker weiß doch aus vielen Fernsehserien, dass man Menschen schon lange beamen kann. Wann werden denn endlich entsprechende Förderprojekte aufgelegt ? 🥵

McGybrush meint

Wir werden wenn das Projekt zuende ist dann endlich erfahren wie hoch die Ladeverluste sind oder bleibt das dann weiterhin ein Mysterium.

Und die kosten des Bau‘s wären interessant.

Also wie teuer ist ein Strecke die so lang ist das man 50kWh nachladen kann.

Das dann im Vergleich zu klassischen Säulen.

Detlef Hoepfner meint

Ja, wie viel vom kostbaren EE-Strom geht da dann in Verluste – 1/4 oder 1/3, mehr oder weniger? Sollte man das nicht *vor* einem Bau klären? Aber vielleicht muss man die Strecken dann nicht mehr von Schnee räumen :-)

ameise64 meint

Interessant wäre wie will man das später abrechnen…

Pferd_Dampf_Explosion_E meint

Bayern war ja bislang bei den Sinnlos-Projekten „Oberleitungen auf Autobahnen“ benachteiligt und kann jetzt die Lücke prima schließen.

eBiker meint

Was bitte ist an den Oberleitungen sinnlos?

Oberleitung ist ein bisschen Stahl – wenn man dadurch die LKWs mit deutlich weniger Batterien ausstatten kann hat das zwei Vorteile: weniger Gewicht – und weniger Umweltbelastung.

Auch braucht man weniger Super-Duper-Hyper-Charger.

O-Busse funktionieren seit ewigen Zeiten, warum soll dass nun bei LKWs so schlecht sein?

elbflorenz meint

Informieren Sie sich bitte über Bauweise und Wartungsaufwand von Oberleitungen für LKW. Da ist nix mit biss’l Stahl.

Auch was die unterschiedliche Belastung durch die LKW-eMotoren angeht – Stichwort Einspeisestellen und Ähnliches.

Ein O-Busbetrieb mit Höchstgeschwindigkeiten von 50 km/h mit max. 18 Tonnen-Fahrzeugen ist eine Modelleisenbahn dagegen …

Pferd_Dampf_Explosion_E meint

Einfach mal bei Frankfurt/Main sich einen persönlichen Eindruck verschaffen, spätestens dann erkennt man den technischen Aufwand/Irrweg. Aber bitte keinen Unfall haben, der Rettungsheli kann dort nicht landen.

Mäx meint

@eBiker

Einfach mal ausrechnen, wie viel man über eine bestimmte Strecke nachladen könnte…das ist genau gar nichts.

Kurzer Denkanstoß hierzu:

5km Strecke, 80km/h Geschwindigkeit > nicht ganz 4 Minuten.

Und jetzt darfst du dir selber überlegen wie viel man mit welcher Ladeleistung hier nachladen kann.

Und dann nicht vergessen, dass auf 5km vielleicht noch mehrere LKWs angedockt sind…

Kasch meint

Über die Baustelle für das Blödelprojekt werden sich die Nordbayern nicht uneingeschränkt freuen. Allzeit prozesssichere HPC-Lader bis 2025 würden mich schon zufrieden stellen.

kleiner Tipp: keinen Ladevorgang per EC-Karte starten, der sich nicht abbrechen lässt. Evtl. Tage später bekommt ein Kollege kostenlos Strom, den du per Lasteinzug Wochen später bezahlst ! Kein timeout für aktivierte Ladevorgänge – dümmer gehts ja wohl kaum ! 🥴