Yasa, eine Tochtergesellschaft von Mercedes-Benz, hat nach eigenen Angaben einen neuen inoffiziellen Weltrekord bei der Leistungsdichte von Elektromotoren aufgestellt. Mit einer kurzfristigen Spitzenleistung von 750 Kilowatt (1.020 PS) und einem Gewicht von 12,7 Kilogramm erreichte das Unternehmen eine Leistungsdichte von 59 kW/kg. Dieser Wert übertrifft den bisherigen Rekord von Yasa selbst, der im Juli mit einem 13,1 Kilogramm schweren Prototyp und 550 kW/748 PS Leistung (42 kW/kg) aufgestellt wurde.

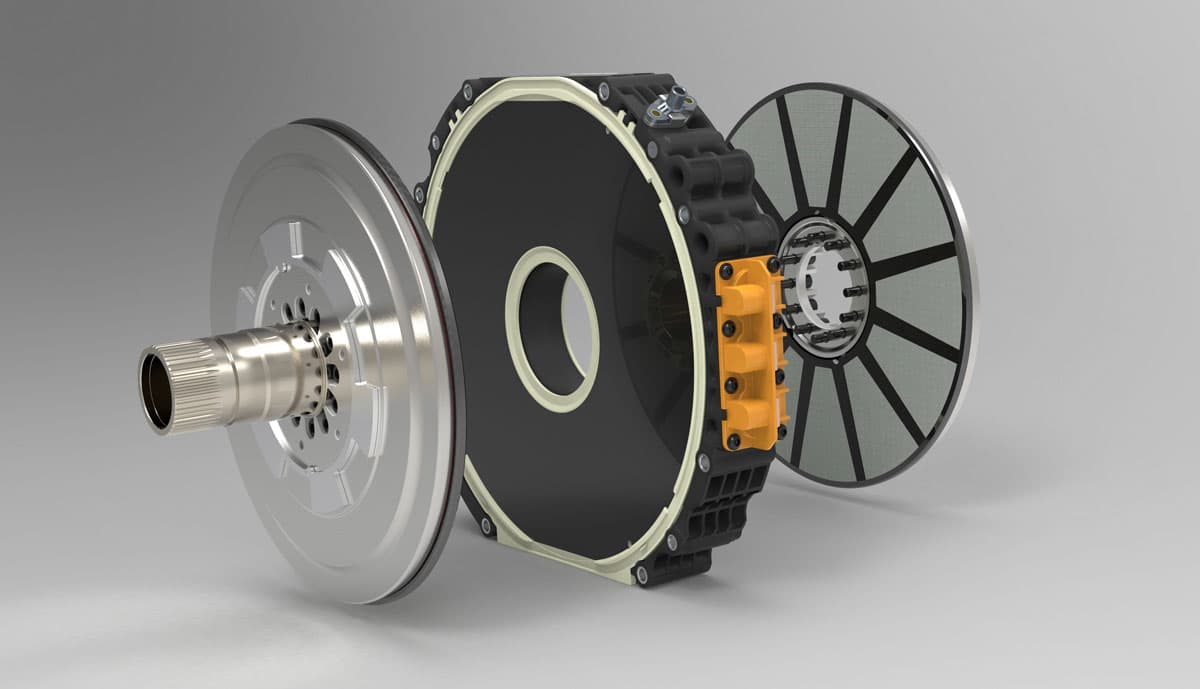

Der Prototyp basiert auf der sogenannten Axialfluss-Technologie, bei der das Magnetfeld nicht wie bei herkömmlichen Radialflussmotoren radial, sondern entlang der Drehachse verläuft. Dadurch sollen sich Motoren mit höherer Leistungsdichte und kompakterer Bauweise realisieren lassen. Yasa verfolgt diesen technologischen Ansatz schon länger und gilt als Vorreiter in der Entwicklung solcher Antriebe.

Chief Technology Officer Tim Woolmer betont, dass der neue Motor nicht nur auf eine maximale Spitzenleistung ausgelegt ist, sondern auch bei der Dauerleistung überzeugen soll. Diese schätzt Yasa auf 350 bis 400 kW (476 bis 544 PS). „Die Erreichung einer kurzfristigen Spitzenleistung von 750 kW und einer Dichte von 59 kW/kg ist eine wichtige Bestätigung für unsere Axialfluss-Technologie der nächsten Generation“, sagt Woolmer.

Man habe einen Motor gebaut, der leistungsstärker sei als alle bisherigen – unter Einsatz skalierbarer Materialien und Prozesse, erklärt der Technologiechef. „Dieser Motor wird eine bahnbrechende Technologie in den Hochleistungsbereich der Automobilindustrie bringen.“

Auch Yasa-CEO Jörg Miska hebt die Bedeutung des Entwicklungsschritts hervor: „Mit einer dreimal höheren Leistungsdichte als die derzeit führenden Radialflussmotoren setzt Yasa weiterhin neue Maßstäbe im Bereich der Elektromotorenkonstruktion.“ Die Innovation sei nicht theoretisch, sondern bereits auf Prüfständen im Einsatz.

Yasa wurde 2021 von der Mercedes-Benz AG übernommen. Zwei Jahre später präsentierte der Konzern mit dem Showcar Vision One-Eleven erstmals ein Fahrzeug mit Yasa-Motoren. Dieses Konzept wurde weiterentwickelt zum AMG GT XX, der im August mehrere Weltrekorde aufstellen konnte – auch dank der Yasa-Technik. In Serien-Elektroautos von Mercedes kommt die Technologie bislang nicht zum Einsatz, allerdings findet sie bereits Verwendung in Hybrid-Supersportwagen anderer Hersteller, darunter Ferrari.

M. meint

Hab danach gesucht, aber das steht nirgends in diesem Artikel.

Du phantasierst.

Matthias meint

Dolle Sache, aber extreme Hochleistung im PKW haben wir schon zur Genüge, und für die immer noch nicht gut genug elektrifizierten Zweiräder braucht es um Faktor 10 bis 20 weniger. Mit 59 kW/kg hätten selbst noch zwei Mötorchen zu je ein Pfund in den Radnaben genügend Kurzzeit-Leistung um ein Motorrad satt zu beschleunigen und vor allem auch wieder zu rekuperieren (und ggf. resisitiv zu bremsen falls der Akku die Leistung nicht verträgt). Als Dauerleistung reichen 10 bis 15 kW pro Radnabenmotor.

Fred Feuerstein meint

Danke, you made my day. Wirklich lustig. Was machen auch nur die ganzen Geringverdiener hier…🤣

paule meint

Klingt in einigen Eckpunkten erstmal super – man muss aber auch ehrlich sein und die noch offenen Herausforderungen nennen.

Axialfluss-Technologie ist so weit nichts neues, Permmotor – später von Heinzmann gekauft – hat das schon ganz gut in Serie.

bestehende Probleme sind

– Lärmdämmung (die Dinger pfeifen fürchterlich), siehe Koenigsegg Regera

– sehr aufwändig, die Wärme raus zu bekommen (viel Schlauch und Kabel zum Rad)

– Drehzahlband zu klein für hohe Drehzahlen (Fliehkraft am Rotor)

– extrem hohe Fertigungsqualität notwendig (Luftspalt sehr groß)

Bei den meisten BEV-Motoren geht man mit Rotorgröße eher runter, dafür mit Drehzahl hoch. Damit ist auch das langsame Kriechen einfacher zu beherrschen, bei Radnabe noch immer ein echtes Problem, für ADSM sowieso.

Naja, und 20% effizienter, das würde bedeuten, die Referenz hätte nur max. 80% Wirkungsgrad. Ich nehme an, man hat den schlechtesten des einen mit dem besten des anderen verglichen.

Mary Schmitt meint

Musst dein KI-Geschreibsel den AMG-Ingenieuren schicken, die damit 40.000 km im Renntempo gefahren sind. Rechnen kannst du auch nicht, das war ne falsche Entscheidung, das nicht die KI machen zu lassen.

EVrules meint

paule – das ist doch einfach nur absoluter Nonsense, du führst überall Punkte auch, die auch für Radialflussmotoren gelten:

– Lärm und Pfeifen: Das E-Feld macht keine Geräusche, wenn wären es Inverter oder Getriebe, ein Königsegg kann theoretisch ein gerade-verzahntes haben. Es ist immer das Getriebe zu hören, Lager laufen stets sehr ruhig.

– Aufwändig: Im Gegenteil, Kühlung und Kühlsystem (bspw. Rotorkühlung) kann gleich bleiben.

– Drehzahlband: Auch hier kein Faktor, denn Getriebe wandel stets Drehmoment zu Drehzahl, kein E-Motor wäre ohne Getriebe im PKW nutzbar.

– Fertigungsqualität: Auch heute ich diese sehr wichtig, auch beim Radialflussmotor, wo ebenfalls ein möglichst kleiner Luftspalt zwischen Rotor und Stator wichtig ist. In automatisierten Anlagen kein größeres Problem.

Je leichter die Motoren werden können, je höher die Leistungsdichte ist, desto mehr Material kann ich bei der gleichen Leistung einsparen – das ist der entscheidende Punkt wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

M. meint

So, das jetzt noch runterskalieren für praktisch existente Leistungsbedarfe, dann kann das auch mit 2x 3kg oder 4x 3kg als Radnabenmotoren bauen.

EVrules meint

Räder (Felgen) werden immer größer und schwerer, ich verstehe die hier so oftmals verbreitete Forderung nicht, unbedingt Radnabenmotoren im Auto zu verbauen.

Die Bremsanlage muss dennoch verbaut werden, alles sammelt mehr und mehr Gewicht im ungefederten Teil des Rades – etwas das bisweilen keiner wirklich haben will – es sei denn man fährt einen Gabelstabler.

Alles wird ansprungsvoller für Federung, Lenkung und Lagerung beim PKW – die Motorkühlung muss dorthin bebracht werden, ein Getriebe zur Untersetzung braucht es dazu.

Nichts wird im PKW einfacher durch Radnabenmotoren.

M. meint

Nimm dir mal ein vor Jahren noch übliches 17-Zoll Rsd, und danm eins mit 20 oder 21 Zoll – und dann sag mir noch mal, dass ungefederte Massen von 2 kg ein Problem sind.

Klar muss die Reibbremse da bleiben, aber bei der Leistungsdichte geht beides. Da die Motoren auch so schnell wie die Bremse geregelt werden können, kann sie auch immer an der Bremsung bis in hohe Schlupfbereiche mitwirken, und die Reibbremse kleiner dimensioniert werden.

Wenn steer by wire zulassungsfähig ist, dann ist das hier auch kein großer Schritt mehr.

EVrules meint

Und im Fahrkomfort merkt man die größeren Räder/Felgen – es wird härter, unkomfortabler und man hat höhere Lenkkräfte.

Bei Radnabenmotoren kommen die Untersetzungsgetriebe dazu, es bleibt nicht beim Motor – nebst Kühlleitungen und Kühlmittel, Leistungselektronik will auch irgendwo untergebracht werden, mitsamt der Verkabelung.

Alles muss beweglich sein, bei normalen Reifenbreiten von 185-225mm, unterliegt höheren dynamischen Belastungen und bringt dann welchen Vorteil?

Das Nutzvolumen zwischen den Achsen ist kaum sinnvoll zu gebrauchen, einen Akku kann ich da kaum hineinquetschen, Sondermodule erhöhen die Komplexität, für die Fahrgastzelle bringt es nichts, da die Crash-Bereiche die Fahrschemel mit einfasst, es sei denn das Auto sieht dann aus wie ein Bulli 2 oder 3.

Radnabenmotoren in PKW sind eine Lösung auf ein Problem, welches keines war.

EVrules meint

Noch etwas: Steer-by-wire hat nichts mit dem Antrieb zu tun oder der Lenkbarkeit – und die Reibbremsen können auch nicht kleiner dimensioniert werden, weil durch einen vollen oder kalten Akku im Worst-Case überhaupt keine Rekuperation zur Verfügung steht.

Diese hypothetischen Radnaben-Luftschlösser für PKW sind genau das, weit von der Realität, Physik und Praktikabilität entfernt.

M. meint

Alles bekannt – und trotzdem nimmt „jeder“ die größeren Räder mit.

Da geht’s aber nicht mehr um 2 oder 3 kg, die Unterschiede sind viel größer.

Was realistisch bei einem Radnabenantrieb an Gewicht dazu kommt, kann man nur schätzen, aber mehr als besagte Kutschenräder wär’s nicht.

Batterie: wenn du mal Bremsanlagen bei PKWs vergleicht, geht es da meistens gar nicht um „1x 100-0“, sondern um wiederholte Bremsungen aus höheren Geschwindigkeiten.

Und dann gibt es 2 Dinge nicht:

1) kalte Batterien

2) volle Batterien

Man könnte der Motorbremse aber auch einen Puffer über der eigentlichen 100%-Marke einräumen. Das Auto fährt ja, der Puffer ist schnell wieder frei.

Beim Platz wird man sehen. Kann schon so sein, wie du sagst, aber wenn die Leute sich dringend Frunks als Zweitwohnung wünschen, wäre das vielleicht der Weg. ;-)

Gasbremse meint

@ ecomento

Bitte die Überschrift anpassen. Der Artikel thematisiert die Leistungsdichte, nicht die Energiedichte.

Redaktion meint

Danke für den Hinweis – korrigiert!

VG | ecomento.de

Michael meint

Ja dann ab damit in die G-Klasse. Die hat mit 400kg Zuladung und Null Anhängelast ein echtes Gewichtsproblem

Tinto meint

Interessant finde ich auch die Motoren des deutschen Startup DeepDrive. Ein damit ausgerüstetes Model 3 kommt bei gleicher Leistung auf eine Energieersparnis von 20% im Vergleich zum Original Antrieb.

MrBlueEyes meint

Sind DeepDrive-Nabenmotoren nicht im BMW M3 Elektro Demonstrator drin? …so um die 1000 KW insgesamt? …250 KW Leistung pro Rad…

Mäx meint

Ne, es gab mal einen abgelichteten (BMW) Prototypen (der so ähnlich wie ein BMW M1 aussah) der vermutlich Radnabenmotoren verbaut hatte.

Der BMW VDX auf den du dich beziehst hat im Prinzip die maximale Neue Klasse Aufteilung der Motoren, also 2 ASM vorne und 2 EESM hinten.

Somit lässt sich dann echtes Torque Vectoring pro Rad darstellen.

Es soll ja auch Varianten geben mit 3 Motoren (vermutlich 2x hinten 1x vorne).

Vielleicht der iX3M?

Die 4 Motoren werden vermutlich einem M3 (Competition) vorbehalten.

Aber mal schauen, vielleicht kommen auch die M60 Modelle schon mit 3 Motoren und alle M Varianten werden mit 4 Stück ausgeliefert.

Das wird man dann in ca. 6 Monaten sehen wenn der iX3M60 gelauncht wird.

EVrules meint

Diese Angabe „von bis zu 20%“ Einsparung sind Theoriewerte, schließlich sind die Motoren nicht der einzige Verbraucher/Widerstand in der Kette.

Für Radnabenmotoren braucht es auch eine getrennte Leistungselektronik, die wiederum Verluste, Kosten, Platzbedarf und Masse mit sich bringt.

Tinto meint

Keine Theoriewerte bei Deepdrive, sondern ermittelt in 2500 Testkilometern im direkten Vergleich mit einem Original TM3

Plus eine verbesserte Fahrdynamik

Peter meint

Ich habe das Video auch gesehen, es sind „bis zu“ 20%.

Ein Fortschritt, ja, aber trotzdem „bis zu“.

paule meint

Seltsam. Warum in Tesla Model 3? Nicht zuletzt Conti und BMW finanzieren das Unternehmen.

Aber ja, hat mit dem Thema Yasa uns Axialfluss sowieso überhaupt nichts zu tun (außer dass die beiden Motoren mit den pöhsen Permanentmagneten gebaut wurden).

Mary Schmitt meint

Warum im Model 3? Weil bekanntermaßen Tesla extrem mittelmäßige Technik verbaut. So kann man eine gute Differenz in der Effizienz erzielen.

Jeff Healey meint

Jetzt brauchen die das nur noch auf ca. 100PS hinunter skalieren und dann wiegt das E-Motörchen gerade mal noch ca. 1,3Kg…😬

(Scherzchen…)

Justin Case meint

Schöne Vorstellung. Das wäre dann selbst als Radnabenmotor keinen nennenswerte Erhöhung der ungefederten Massen. Ob sich das so 1:1 skalieren lässt?

EVrules meint

Kleinere Motoren werden ein geringeres Verhältnis in der Leistungsdichte haben – das liegt in der Natur der Sache selbst. Wo passive Komponenten im Verhältnis zur Antriebsleistung (wie hier 750kW) weniger (sprichwörtlich) ins Gewicht fallen, kann ich hier bei kleineren Leistungen nicht viel mehr einsparen.

Lager, Wellen, Dichtungen, Leitungen, Aufnahmen, Mindestmaße zur Herstellbarkeit, usw. alles braucht dennoch Platz und ist passives Gewicht – schließlich kann ich für 74kW (100PS) nicht alles beliebig klein gestalten.

Wahrscheinlich wird man am Ende immernoch 4-5kg haben – ein Fortschritt ohne Zweifel, aber deutlich mehr, als linear heruntergebrochen.

Jeff Healey meint

Top 👍

Matthias meint

Ähemm, das Problem beim Skalieren ist größer machen, nicht kleiner. Je größer desto bessere Materialien und Techniken braucht man um den Skalierungsfaktor auszugleichen. Eine Hauskatze kann auch die Natur nicht auf Tigerformat hochskalieren ohne viel von den Fähigkeiten einzubüßen. So etwa ist ein doppelt so großes Tier achtmal so schwer, hat aber nur die vierfache Querschnittsfläche von Sehnen, Muskeln, Knochen, so dass dort die doppelte Belastung auftritt. Auch ist die (Luft)Kühlung bei kleinen Teilen mit mehr Oberfläche pro Volumen einfacher als bei großen.

EVrules meint

Matthias – Nein, kurzum. Das naturalistische Beispiel ist sogar falsch – Ameisen können ein Vielfaches ihres Körpergewichts tragen, weit mehr als größere Säugetiere. Auch ist die Sprunghöhe nahezu identisch zwischen vergleichbaren Groß- und Kleintieren.

Es gibt Mindestmaße, die durch Norm- und Katalogteile nicht beliebig reduzierbar sind, es gibt technische Anforderungen, wie bspw. die Spulengröße, elektrische Komponenten, etc. die nicht beliebig reduzierbar sind.

Es gibt Festigkeitswerte, die durch Material, Form und Masse nicht unterschritten werden können – ein Gehäuse muss entsprechend fest sein/Festigkeit aufweisen und kann nicht „papierdünn“ ausgelegt werden.

Genauso wenig können Lager und Wellen beliebig dünn oder klein ausgeführt werden, noch die nötigen Verbindungsstellen und -elemente.

Luftkühlung ist durch das Verhältnis zwischen Oberfläche (quadratisch) und Volumen (kubisch), besser ja – bedeutet aber nicht, dass damit automatisch Betriebsgrenzen eingehalten werden.

Es ist schlicht so, dass bei kleineren Komponenten die passive Masse höher ist, als bei konzetuell-ähnlichen, größeren Komponenten.

David meint

Klingt vielversprechend. Da bin ich mal auf das erste Produkt von Mercedes gespannt. Das deutsche Engineering hat übernommen.

paule meint

„Das deutsche Engineering hat übernommen.“

Sein neuer SM Lieblingssatz. Verteilt er seit Wochen in den einschlägigen Blogs und Foren.

Oder einfach den selben Textbaustein zu oft gegriffen?