Forscher an der Universität Stuttgart nutzen Volumenveränderungen in Batteriezellen, um deren Ladezustand, Alterung und Leistungsfähigkeit vorherzusagen.

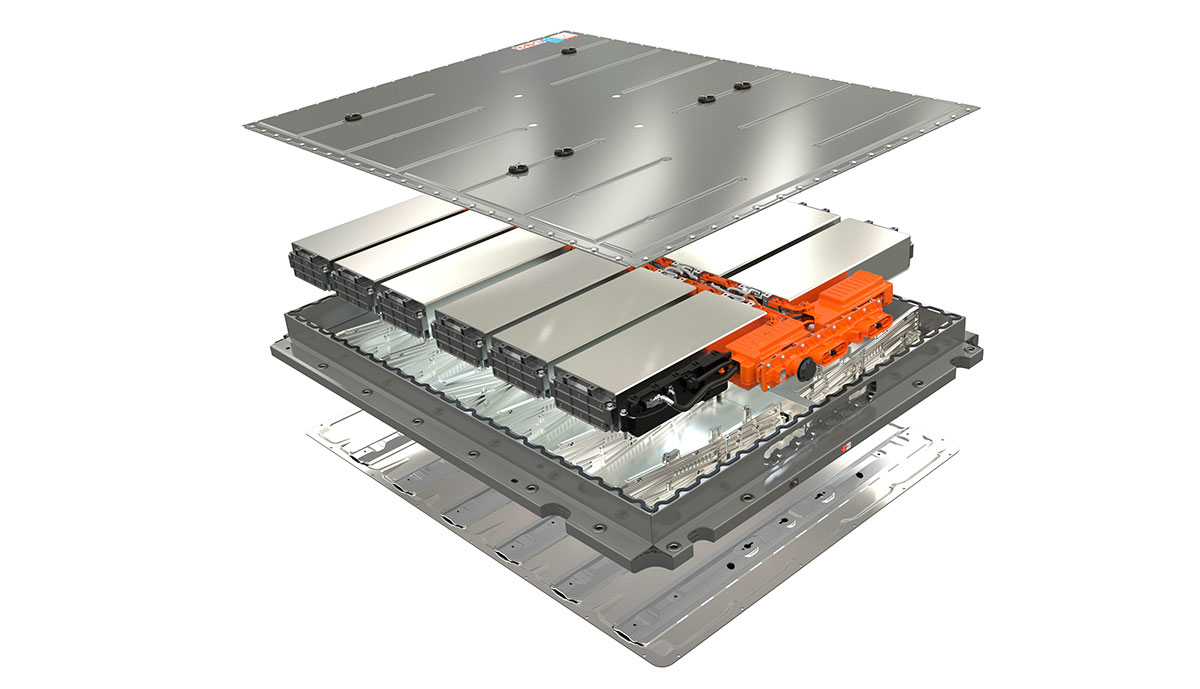

Moderne Lithium-Ionen-Batteriezellen, wie sie unter anderem in Elektroautos verwendet werden, sind keine statischen Objekte wie Schrauben oder Nägel. Sie verhalten sich bei Benutzung dynamisch und verändern beim Laden und Entladen aufgrund von chemisch-physikalischen Vorgängen auf atomarer Ebene ihre Abmessungen. Gleiches passiert auch beim Altern, wenn irreversible Änderungen der Materialstruktur von Elektroden auftreten, die zu einer Dickenänderung der gesamten Batterie führen.

Exakte Maße für Batterien gibt es also nicht. Die Forschungsgruppe „Elektrische Energiespeichersysteme“ am Institut für Photovoltaik der Universität Stuttgart versucht im Rahmen des Projekts „Batteriesensor“, die Volumenschwankungen messtechnisch zu erfassen und daraus Batteriezustandsgrößen wie den Ladezustand, die Alterung und die Leistungsfähigkeit abzuleiten – „Messwerte, ohne deren stetige Kenntnis kein Elektrofahrzeug zuverlässig betrieben werden kann“, betonen die Wissenschaftler.

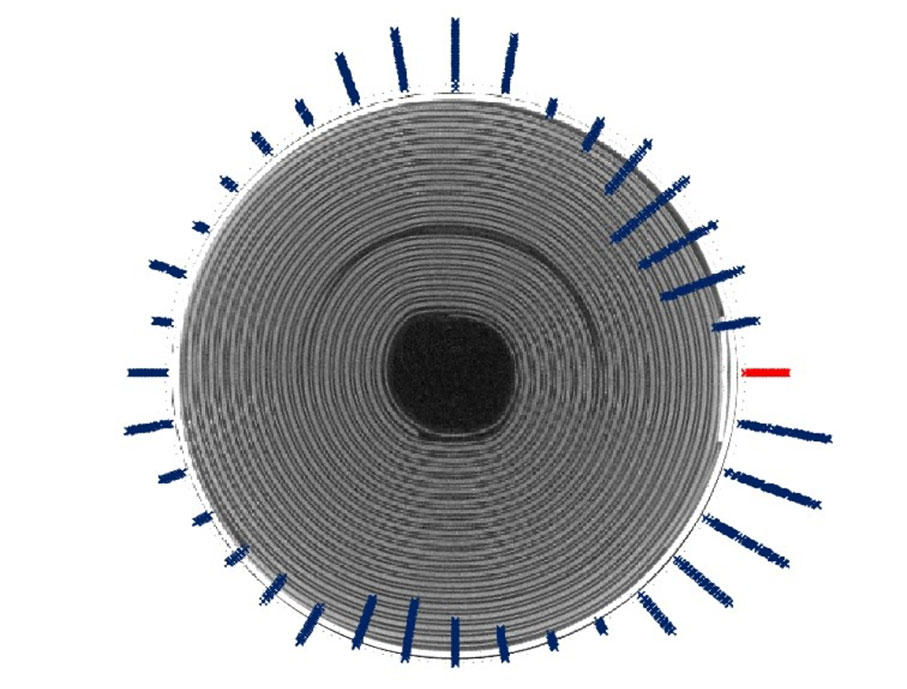

Das Projekt verfolgt mehrere Ziele: „Zum einen wollen wir einen robusten, mechanischen Messaufbau für die Dehnungsmessung entwickeln“, erklärt Jessica Hemmerling, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Stuttgarter Institut für Photovoltaik und Projektkoordinatorin. „Und zum zweiten setzen wir gezielt künstliche Intelligenz ein, um aus sehr komplexen reversiblen und irreversiblen Dickenänderungen von zylindrischen Zellen auf die entsprechenden Batteriezustände rückschließen zu können.“

Das Projekt hat laut den Verantwortlichen schon wichtige Erkenntnisse über lokale und unerwartete Dickenänderungen ergeben. Tatsächlich könnten Zellen mit der Zeit Formen annehmen, die bei vergrößerter Darstellung an die Oberfläche einer Kartoffel erinnern, berichtet Hemmerling. Sind in Batteriemodulen mehrere Zellen dicht aneinander gepackt, könnten diese Dickenschwankungen durchaus zum Problem werden: Die Ausdehnung der einen Zelle übe Druck auf die umliegenden Zellen aus und könne so zu deren schnelleren Alterung und sogar zu deren Ausfall führen.

Die lokalen Dickenschwankungen und ihr Verständnis seien also „extrem wichtig für das künftige Design von Zellen beziehungsweise Zellmodulen“, so die Forscher. Ihr Projekt Batteriesensor wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit rund 190.000 Euro auf zweieinhalb Jahre gefördert.