Eine neue Studie des Fraunhofer ISI untersucht, wie die heimische Batterieproduktion in Europa ausgebaut und der europäische Kontinent unabhängiger von anderen Teilen der Welt werden kann. Die Analyse leitet aus modellierten Szenarien politische Empfehlungen zur Stärkung der europäischen Batterieindustrie ab.

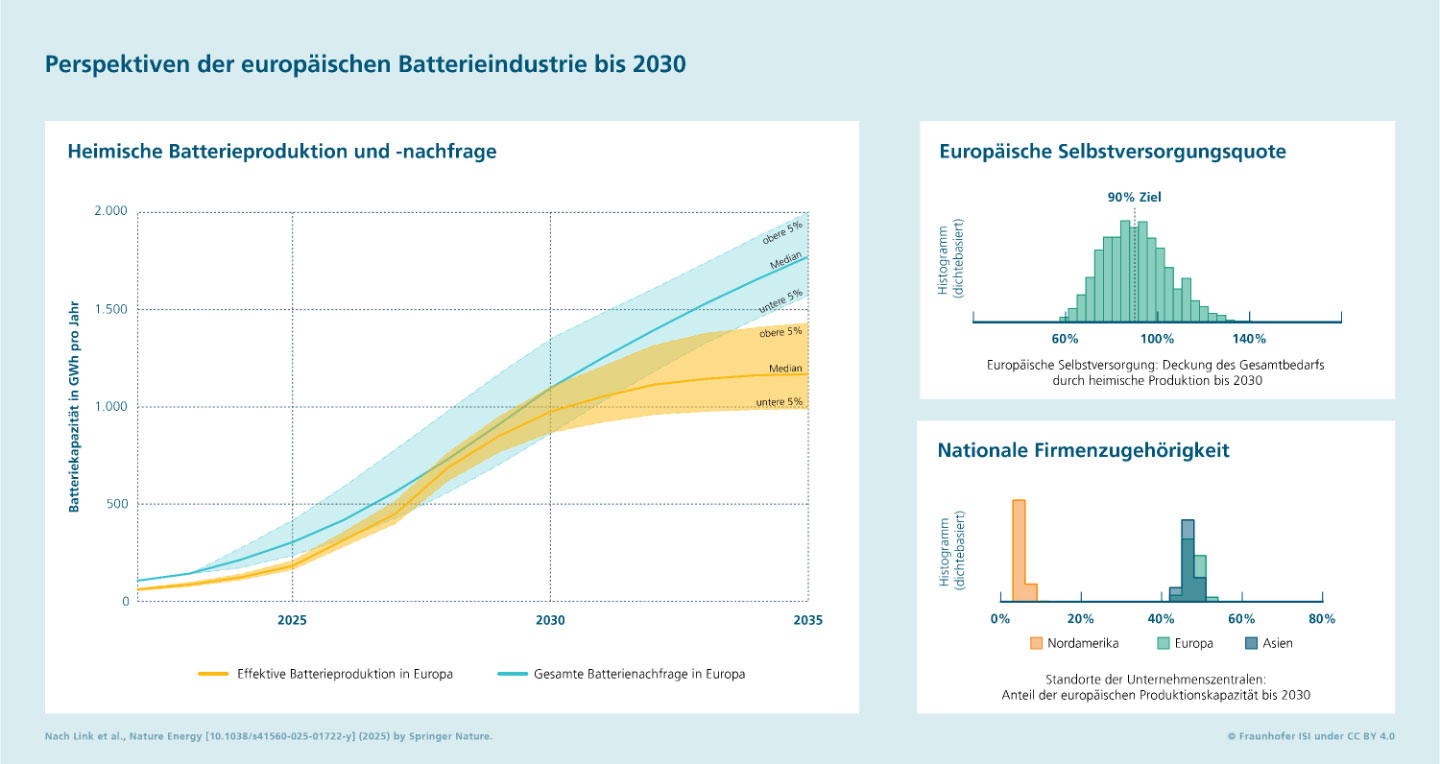

Der wachsende Anteil von Elektrofahrzeugen sowie die Dekarbonisierung des Energiesektors erfordern auch eine steigende Anzahl von Batterien. Diese Batterien werden bisher überwiegend in Asien produziert. Vor diesem Hintergrund hat sich die EU das Ziel gesetzt, bis 2030 90 Prozent ihres Batteriebedarfs aus heimischer Produktion zu decken. Angesichts des rasanten Marktwachstums und der stark steigenden Nachfrage ist dieses Ziel jedoch in Gefahr.

Gelingt es Europa nicht, die eigene Batterieproduktion zu beschleunigen, könnte es in Zukunft noch abhängiger von externen Zulieferern werden, seine Wettbewerbsfähigkeit einbüßen und sich die Dekarbonisierung in vielen Sektoren verzögern – schwerwiegende wirtschaftliche und geopolitische Konsequenzen könnten folgen.

In diesem Kontext wirft die neue Studie des Fraunhofer ISI die Frage auf, wie Europa seinen künftigen Batteriebedarf durch heimische Produktion decken kann und welche politischen Maßnahmen dafür erforderlich sind.

Die Berechnung für die Studie beruhen auf historischen Daten aus der Automobilindustrie und zu batterieelektrischen Fahrzeugen, angekündigten Produktionskapazitäten und praxisnahen Erkenntnissen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit angekündigte Kapazitäten im Laufe der Zeit realisiert werden.

Batteriezellen-Nachfrage steigt bis 2030 stark

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Nachfrage nach Batteriezellen in Europa bis 2030 wahrscheinlich 1 TWh pro Jahr übersteigen wird. Gleichzeitig werden die heimischen Produktionskapazitäten voraussichtlich nicht ausreichen, sodass die Gefahr von Versorgungsengpässen besteht. Obwohl laut den Studienautoren davon auszugehen ist, dass Europa bis 2030 mindestens 50 bis 60 Prozent seines Bedarfs durch die heimische Produktion decken kann, ist das Erreichen des EU-Ziels einer 90-prozentigen Selbstversorgung zwar noch möglich, aber ungewiss: Circa die Hälfte der in der Studie modellierten Szenarien verfehlt dieses Ziel.

Will Europa bei Batteriezellenimporten unabhängiger werden, so zeigen die Studien-Ergebnisse, dass der Ausbau der Produktionskapazitäten beschleunigt, Lieferketten aufgebaut und eine starke industriepolitische Strategie umgesetzt werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit und sichere Versorgung mit Batterien zu gewährleisten. Dazu gehört auch eine Verlässlichkeit mit Blick auf die künftige Marktnachfrage nach batteriebetriebenen Fahrzeugen durch die Beibehaltung der derzeitig gültigen CO2-Flottengrenzwerte für Pkw und Lkw. Mit dem kürzlichen beschlossenen „Industrial Action Plan for the European Automotive Sector“ habe die EU nun wichtige Schritte zur Stärkung der Europäischen Batterieproduktion eingeleitet, so die Studienautoren.

Vorhersehbare & verlässliche Rahmenbedingungen

„Unsere neue Studie erscheint zu einer Zeit, in der Europa in Richtung Klimaneutralität voranschreitet und belastbare, nachhaltige Batterie-Wertschöpfungsketten mit heimischer Produktion und globaler Wettbewerbsfähigkeit anstrebt. Um diese Ziele zu erreichen, empfiehlt unsere Studie den politischen Entscheidungsträger:innen, vorhersehbare und verlässliche Rahmenbedingungen für Industrie und Endverbraucher zu schaffen, um die Marktnachfrage zu stimulieren sowie öffentlich-private Partnerschaften zu stärken, um Investitionsrisiken zu verringern und den Ausbau der Batterieproduktion und regionaler Lieferketten zu beschleunigen“, so Steffen Link, Wissenschaftler am Fraunhofer ISI und Hauptautor der Studie.

„Von großer Bedeutung ist auch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen durch industriepolitische Maßnahmen und Anforderungen an die lokale Wertschöpfung oder Nachhaltigkeit. Dabei sollten handelspolitische Maßnahmen und industriepolitische Unterstützung sorgfältig abgewogen werden, um sowohl die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu fördern als auch Möglichkeiten für globale Kooperation und strategische Allianzen zu schaffen, anstatt Handelskonflikte zu schüren.“

Link unterstreicht, dass der Studienansatz auf viele Regionen anwendbar sei, die eine Selbstversorgung mit Batterien anstreben, und auch Aspekte wie die politische Förderung und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette mituntersucht werden sollten. Die Analyse berücksichtigt allerdings keine disruptiven Marktverschiebungen, politische Kehrtwenden oder unerwartete technologische Durchbrüche, die die Produktions- und Nachfrageentwicklung erheblich verändern könnten.

Malthus meint

Überraschung- Fraunhofer:innen empehlen: MEHR GELD versenken.

Währenddessen wird deren Kolleg-innen und -außen von Experten –neben naturwissenschaftlichen Grundlagen- glasklar erklärt

„Preis schlägt alles und da werden wir auf Dauer hinter Asien nicht nur China auch hinter Japan und Südkorea

einfach hinterher henken selbst wenn wir jetzt sehr gute Fortschritte machen ist es auf Dauer so dass unsere Zellen

marktwirtschaftlich teurer sein werden und da ist halt die Frage wer nimmt uns diese Zellen zu dem Preis ab“

https://youtu.be/5H0m5USulkI

Da brauch‘ ich nichtmal Bloomberg befragen.

Die Habeck/Günther-Nummer mit Northvolt Dschörmeny wird die Volxwirtschaft vsl. schonmal 1,2 Millärdchen Wahlwerbung kosten:

-620 Mio KfW

-148 Mio Brückenkredit

-340 Mio Verlust VW-Anteil

-50 Mio. Planung/Gutachten/Reisen/Champagner etc.

…

Steffen meint

Und wenn sich China Taiwan einverleibt, dann gibt’s vielleicht gar keine Batterien mehr. Dann wäre man über teure europäische Batterien froh.

Powermax meint

Ohne Akkufabriken keine Volumenautos.

Vor 2030 kann es in keinem Fall Volenstarke Eautos geben.

Die Autoindustrie hat sich wie bisher wieder einmal mehr durchgesetzt.

Bleibt zu hoffen das das Zulassungsverbot 2035 bleibt.