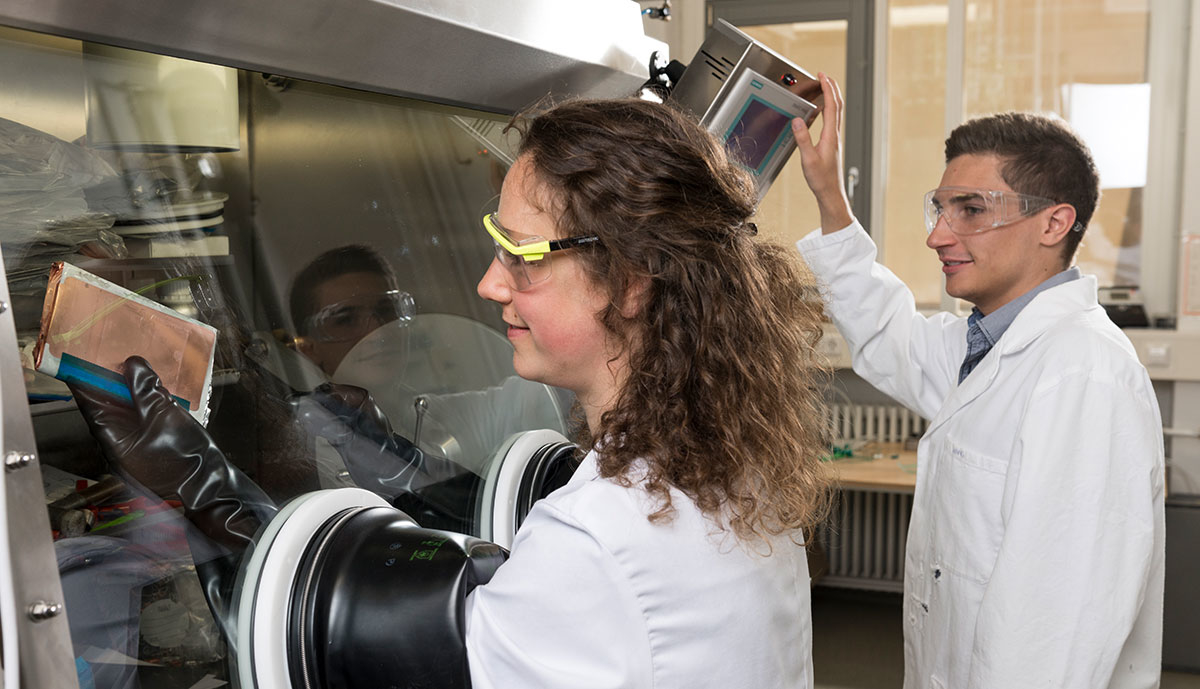

Wissenschaftler aus Verfahrenstechnik und Materialwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wollen mit gemeinsamer Forschung zum Batterielebenszyklus Lithium-Ionen-Akkus nachhaltiger und sicherer machen. Im Fokus stehen dabei das Recycling und optimierte Rohstoffkreisläufe sowie die Zweitnutzung und ein optimiertes Zelldesign. Die neuen Forschungsprojekte dazu sind Teil der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung neu geschaffenen Batterieforschungscluster „greenBatt“ und „BattNutzung“.

Batteriezellen mit einer dauerhaft hohen Leistungsfähigkeit können den ökologischen Fußabdruck von Anwendungen wie der E-Mobilität deutlich verringern. Denkbar ist es auch, solche Zellen nach Gebrauch weiterzunutzen, etwa in großen Netzspeicherverbunden. Doch nicht alle Zellen sind für solche „Second-Life-Szenarien“ geeignet, der Langzeitbetrieb erfordert ein optimales Zusammenspiel zahlreicher Komponenten und Materialien.

„Beim dauerhaften Laden und Entladen einer Batterie finden unweigerlich auch unerwünschte Seitenreaktionen statt“, erklärt Professor Hans Jürgen Seifert vom Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik des KIT. „Wenn das ihr Verhalten nachteilig beeinflusst, spricht man von Degradation oder Alterung. Man kann sie nicht ganz verhindern, aber durch ein entsprechendes Zelldesign verzögern und abmildern.“ Seifert und sein Team wollen präzise Vorhersagen zum Zellverhalten bei der Nutzung machen. Mit den Modellen sollen dann sichere und nachhaltige Batterien entwickelt und zügig in den Markt gebracht werden können.

Ein besseres Verständnis der Degradationsprozesse soll auch dabei helfen, verlässlichere Lebensdauerprognosen für Lithium-Ionen-Zellen zu erstellen. Entsprechende Testreihen sind bisher äußerst zeitaufwendig. „Als Lösung werden Testverfahren benötigt, in denen die Alterung beschleunigt abläuft“, sagt Professor Thomas Wetzel vom Institut für Thermische Verfahrenstechnik. „Der Wohlfühlbereich der Zellen liegt bei etwa 25 Grad Celsius. Wenn man sie Hitze oder Kälte aussetzt, altern sie deutlich schneller.“

Die Komplexität der Alterungsprozesse und der thermischen Bedingungen in den Zellen machen es bislang schwierig, Ergebnisse beschleunigter Prüfverfahren auf konventionelle Verfahren zu übertragen. Wetzel und sein Team wollen geeignete Bedingungen und Parameter identifizieren, die möglichst wenig zusätzliche Alterungsmechanismen auslösen und sich deshalb als Marker eignen. Mithilfe dieses „thermischen Fingerabdrucks“ einer Batteriezelle soll es möglich werden, die Alterung auch in beschleunigten Testreihen verlässlich vorherzusagen.

Neue Ansätze für das Batterierecycling

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Batterieforschungscluster sind ein recyclinggerechtes Batteriedesign und die Weiterentwicklung von Recyclingverfahren sowie Rohstoffkreisläufen. „Derzeit existieren zwei Verfahrenswege zum Recycling von Lithiumbatterien. Beim pyrometallurgischen Ansatz werden die Zellen bei hohen Temperaturen eingeschmolzen. Das ist robust und sicher, die erreichbare Recyclingquote ist jedoch begrenzt“, erläutert Professor Hermann Nirschl vom Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM) des KIT. „Potenziell höhere Recyclingquoten versprechen die mechanischen Ansätze, also das Zerkleinern und Sortieren. Diese sind aber grundsätzlich mit höheren Sicherheitsrisiken behaftet, und die Materialtrennung ist bislang nur mäßig selektiv.“

Am MVM werden einzelne Prozessparameter und Prozessketten des mechanischen Recyclings simuliert, verglichen und mit dem Ziel optimiert, ein wirtschaftlich tragfähiges, umweltschonendes und funktionserhaltenden Batterierecycling zu ermöglichen. Zukünftig sollen günstige Designmerkmale für Batterien direkt aus den Simulationsergebnissen abgeleitet werden können.

Wo die derzeitigen Verfahren beim Batterierecycling an Grenzen stoßen, wollen die Wissenschaftler die Ausbeute durch eine bessere Kombination von mechanischen mit thermischen Verfahren weiter erhöhen. So arbeitet das Forschungsteam von Professor Wilhelm Schabel der Thin Film Technology (TFT) des KIT an thermischen Recyclingprozessen für flüchtige organische Komponenten in Elektrodenschichten. „Wir wollen wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen, die bei der bisherigen Aufbereitung von Batteriezellen nicht ausreichend berücksichtigt wurden“, sagt Schabel. „Gemeinsam mit unseren Projektpartnern werden wir hinsichtlich Recyclingquote auch die Behandlung des Schredderguts bei Temperaturen bis 500 Grad Celsius optimieren.“

Batteriesysteme intelligent überwachen

Neben der Nachhaltigkeit steht auch die Sicherheit von Batteriesystemen im Fokus der Arbeit in den neuen Forschungsclustern. Sicherheitskritische Defekte auf Zellebene ereignen sich zwar nur selten, können aber schwere Folgen haben – wie etwa beim sogenannten Lithium-Plating: „Ausgelöst wird der Effekt durch die Anlagerung von metallischem Lithium in der Anode“, erläutert Professorin Ulrike Krewer vom Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien. „Das kann zu einem massiven Kapazitätsverlust führen, im Extremfall auch zu Kurzschlüssen oder sogar zu einem Zellbrand.“

Damit es nicht zu gefährlichen Zwischenfällen kommt, können Batteriezellen während des Betriebs überwacht und geprüft werden. Allerdings wurden solche Verfahren laut Krewer bislang vor allem im Labor eingesetzt und seien auf Systemebene wenig sensitiv. Die Professorin und ihr Team wollen verbesserte Analysealgorithmen für die Praxis entwickeln.

Alupo meint

„… Lithium-Ionen-Akkus nachhaltiger und sicherer machen.“

Was? Noch sicherer? Das geht wohl kaum noch. BEVs brennen doch jetzt schon 10 mal seltener als Verbrenner. Die Betriebstemperatur ist eben schon immer deutlich geringer beim Akku.

Und das Akku-Recycling ist laut einem BASF Forscher auch schon lange gelöst. Die Jungs aus Karlsruhe sollten sich mal mit ihren Pfälzer Kollegen (LU) treffen. Ach so, geht ja nicht wegen Corona. Dumm, dann machen wir den Job eben doppelt. Einmal bezahlen die Aktionäre und einmal der Steuerzahler. Aber gut, Hauptsache das Geld ist weg. Passt schon…

Wasco meint

Nun ist es dem chinesischen Autobauer GAC gelungen Batterien aus Graphen herzustellen wie efahrer.com schreibt. Damit kann man z.B. aus alten Autoreifen, Plastik- oder Biomüll Graphen herstellen. Die Kosten dafür wurden auf ein Zehntel gesenkt.

Zuerst soll diese Technologie ab September 2021 im GAC Aion V eingebaut werden.

Wasco meint

Außer GAC arbeiten auch Skeleton, Maxwell, Real Graphene und Samsung an Graphen Akkus.

OnlyAFoolUsesGoogleAndroid meint

Macht Skeleton auch Akkus? Hatte die nur bei „Super-Caps“ in Erinnerung.

Peter W meint

Graphen hat noch eine große Zukunft. Es dauert leider immer sehr lange, bis ein neuer Stoff in der Praxis sein Potential ausspielen kann. Der Lithiumakku ist schon ganz schön alt, und kommt erst jetzt so richtig in die Gänge. Das Ende der Fahnenstange ist noch längst nicht erreicht.

Andreas meint

@Wasco: Da bin ich bei den unterschiedlichen Zusammensetzungen der Abfallstoffe und der bei herkömmlichen Li-Akkus extrem hohen Reinheit des Kohlenstoffs aber skeptisch. Ist das bei Akkus basierend auf Graphen anders?

Mäx meint

Die Meldung gab es letzte Woche auch auf electrive

Dort wurden auch bedenken geäußert, weil viele wichtige Details fehlen.

Energiedichte (Wh/kg) zum Beispiel, aber auch Anzahl Zyklenfestigkeit, ob die 6C Ladefähigkeit bei einer Zelle oder einem Akku getestet wurde usw.

Laut Skeleton einem anderen Entwickler von Graphen Akkus liegt die Energiedichte derzeit bei ca. 60Wh/kg, was deutlich unter denen von Li-Ion Akkus liegt.

Alle Zahlen sind aus electrive ungeprüft übernommen worden.

Es bleibt also spannend wie und in welcher Form und zu welchem Preis dann auch das Auto auf den Markt kommt.