Kabelloses Laden galt lange Zeit als wichtiges Komfortangebot, um Autofahrer zum Umstieg auf Elektroautos zu bewegen. Zuletzt war es jedoch ruhig um geplante Lösungen dafür geworden, insbesondere aufgrund technischer Herausforderungen. Ein zentrales Problem der kabellosen Technik ist der Verlust von Energie auf dem Weg von der Ladeeinrichtung zum Stromempfänger am Auto. Einige Forscher arbeiten weiter an besserer Technik.

Forschende des Instituts für Automation und Kommunikation (ifak) im Verbundprojekt Feedbaccar untersuchten, wie unter den Bedingungen der Energiewende kabelloses Auf- und Entladen von E-Autos – das induktive bidirektionale Laden – umzusetzen ist. „Wir konnten zeigen, dass nicht nur das kabellose automatische Laden von E-Pkw, sondern auch das Zurückspeisen von Batteriestrom aus solchen Fahrzeugen ins Stromnetz technisch problemlos möglich sind“, erklärt ifak-Projektleiter Axel Hoppe.

Die Projektpartner testeten unter anderem die vollautomatische Aufladung der Batterie und die Rückspeisung von Ladestrom ins Stromnetz, auch aus der Ferne. „Mit der Unterstützung durch Funklösungen wie WLAN oder zukünftig auch 5G konnten wir dies optimal lösen“, so Hoppe. Die Untersuchungen wurden mit einer bidirektionalen induktiven Ladefunktion bis 11 kW durchgeführt, welche im Laufe des Projekts in das Fahrzeug integriert wurde. „Sowohl die Hochvolt- als auch die Kommunikationsinfrastruktur spielten dabei gut zusammen“, berichtet Hoppe. Projektpartner des ifak waren der Autohersteller Audi, der Zulieferer Zollner Elektronik sowie der Energievermarkter e2m.

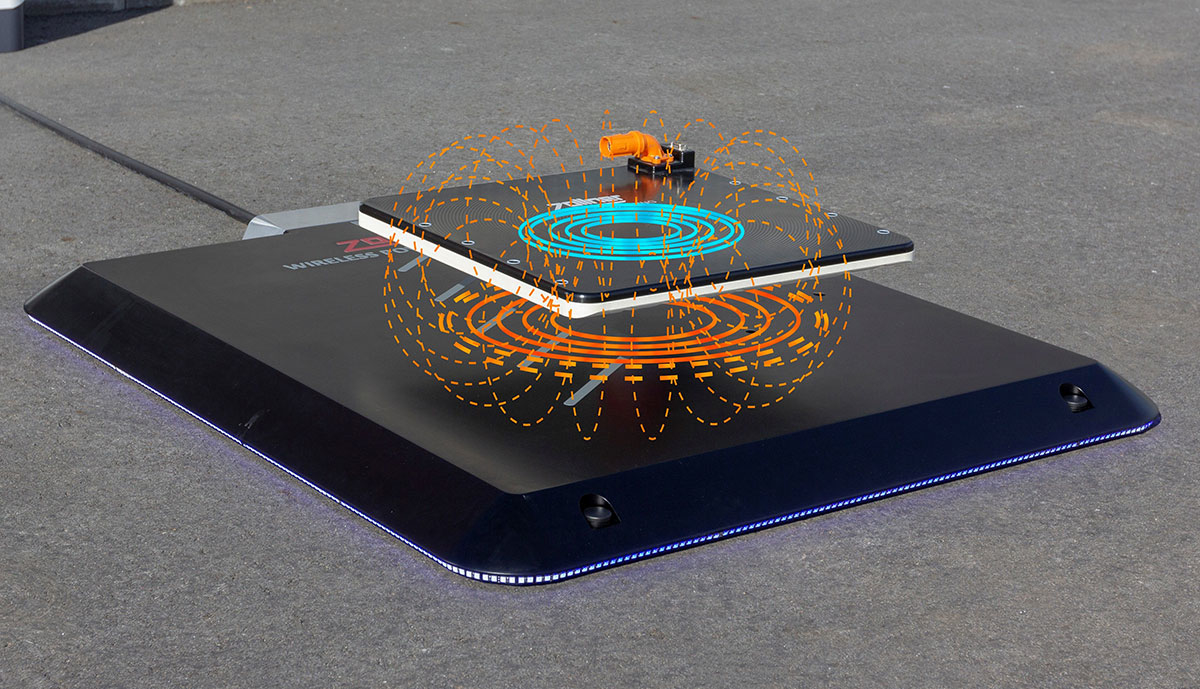

„Anders als häufig angenommen ist das kabellose Laden annähernd ebenso effektiv wie ein herkömmliches Aufladen mit Ladekabel, denn es werden Systemwirkungsgrade, d.h. vom Netzanschluss bis zur Batterie, von mehr als 90 Prozent erreicht“, sagt Hoppe. Erzielt habe man die hohen Wirkungsgrade unter anderem durch die von den Projektpartnern entwickelten interoperablen Spulensysteme als Basis für die effektive Energieübertragung. Im Projektverlauf testeten sie verschiedene Spulentypen und -anordnungen, um zu einer Beurteilung von deren jeweiligen Vorzügen zu kommen: hinsichtlich Einhaltung internationaler Standards, Platzbedarf, thermischem und elektrischem Verhalten sowie Wirkungsgrad. Die Auswahl eines geeigneten Spulensystems sei dabei stark abhängig vom Fahrzeugtyp und äußeren Anforderungen an den Wagen, erläutern die Forscher.

Bidirektionales Laden noch nicht attraktiv

Ein weiterer Forschungsgegenstand von Feedbaccar: Geschäftsmodelle für Autofahrer oder Flottenbetreiber für die kabellosen Stromer, die Elektrizität zurück ins Netz speisen können. Wenn die Wagen geparkt sind, könnten sie durch die automatische Netzverbindung Geld am Strommarkt verdienen. In dem vom Bundesumweltministerium geförderten Projekt wurde deutlich, dass die aktuellen Spielregeln am Strommarkt noch nicht reichen, um einer Vielzahl von Mini-Einspeisern, wie es E-Autos wären, eine preislich interessante und bürokratiearme Chance zu geben.

Der Energiedienstleister e2m sieht in seinem Abschlussbericht zu dem Projekt gegenwärtig kein ökonomisch tragfähiges Geschäftsmodell für Einzelkunden oder Energiedienstleister. Faktoren seien einerseits das zu geringe Erlöspotenzial sowie andererseits notwendige Investitionen in Hardwarekomponenten. Attraktiv für Eigenheimbesitzer sei hingegen: In Feedbaccar-Szenarien habe in Haushalten mit Photovoltaikanlage auf dem Dach der Anteil des selbst verbrauchten Solarstroms von 34 auf 72 Prozent erhöht werden können. Die höchsten Anteile an Eigenverbrauch wurden erreicht, wenn das Fahrzeug viel stand.

McGybrush meint

Glaube das nur für Autos interessant die Ihre Dayli Strecke nicht schaffen. Also Busse etc.

In Zeiten von EQS werden auch bald kleinere Autos so hohe Reichweiten haben das es diesen Aufwand nicht lohnt.

Warum soll ich zu den hohen Strompreisen nochmal Aufpreis durch Verluste zahlen. Also ich vermisse das Induktive Laden als Laternenparker nicht.

Alupo meint

„Wir konnten zeigen,….. sondern auch das Zurückspeisen von Batteriestrom aus solchen Fahrzeugen ins Stromnetz technisch problemlos möglich sind“

Wow, das ist ja ganz etwas Neues dass Spulen nicht nur mittels Strom ein Magnetfeld erzeugen sondern dass ein Magnetfeld in Spülen auch Strom erzeugt. Jetzt ist es nur noch ein kurzer Schritt, bis man, aufbauend vom Elektromotor, auch den Stromgenerator erfinden wird. Was, den gibt’s schon???

Im Ernst, nach diesem Satz war meine Euphorie über die 90% Wirkungsgrad etwas gedämpft und es stellten sich Fragen nach dem Abstand, der Leistung etc.

Übrigens, wusstet ihr schon, dass man ein Rad auch ganz einfach rückwärts drehen kann? Also nicht nur vorwärts. Dafür gibt es doch jetzt hoffentlich auch den Nobelpreis.

Und noch was, es gibt viele altbekannte Geräte die in zwei Richtungen funktionieren. Dazu gehören zB auch alle Inverter vom BEV (für jede Phase einer) .

Etwas Ironie versteckt sich im Text, wer findet sie?

David meint

Dahinter steht keine Ironie, sondern nur die Erkenntnis, dass du die Tragweite des Artikels nicht einmal im Ansatz verstanden hast. Es handelt sich hier nicht um die üblichen Jubelmeldungen, wie dass Firma X den Durchbruch bei der Akku Technologie gefunden habe. Sondern es ist ein Sachstand auf dem Weg zur Serienreife von induktiven Systemen.

Die Norm dafür ist schon 2017 verabschiedet worden, aber technische Detailthemen haben den geplanten Serienstart bisher verhindert. Mercedes hatte 2018 beschlossen, eine fast fertige Lösung nicht auszurollen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Denn erst ohne manuelle Verrichtung wird der Ladevorgang zuhause nicht mehr wahrgenommen und man fährt gefühlt ein perpetuum mobile.

Ladeverluste wären mir auch wurscht für die Bequemlichkeit. Zumal laden an 230V ähnliche Verluste aufweist. Und das machen ja noch viele, die sich keine Wallbox leisten wollen.

Alupo meint

Soso…

Ich glaube nicht dass Du das abschätzen kannst. Mir hat die „Entdeckung“, dass man an einem Trafo (und seit wann gibt es die?) die Primärseite mit der Sekundärseite prinzipiell tauschen kann, schon sehr überrascht, denn das machte ich schon vor fünfzig Jahren.

Und auch in der Schule hatte man das im Physikunterricht gelernt.

Und überhaupt, was ist der Unterschied ob ich nun eine 11 kW Wallboxen an mein BEV anstöpsele oder ich mein vom Auto Hersteller beigelegte 11kW Brikett verwende? In beiden Fällen beträgt der Strom 3 * 16 A, der im Auto verbaute ACDV Wandler hat da einen sehr guten Wirkungsgrad, besser als ein sehr gutes PC-Netzteil. Nur die Elektronik im Auto kann im Vergleich zu einer DC Ladung länger nicht einschlafen.

Aber Wallboxen oder Ladeziegel ist erst mal absolut Schnuppe.

Ich kenne einige, die zu Hause Laden, warum auch nicht. Und zwar mittels Kabel. Das funktioniert ziemlich zuverlässig ;-).

Ich habe den Eindruck, dass eher Dir der Sachverstand fehlt.

Raphael meint

Ein bisschen mit den elektrischen Teilen eines Kosmos-Experimentierkastens herumspielen und eine solche induktive Lösung sind zweierlei Paar Schuhe. Den Strom in die Batterie zu bringen, ist vergleichsweise noch einfach, aber bei der Rückspeisung muss doch einiges zusammenpassen. Die Elektrizitätswerke mögen keine Einspeisung ungleichförmiger Ströme, da diese das Netz stören. Es mag wohl noch gehen, zerhackte Blindströme aus kleinen Netzadaptern aufzunehmen. Bei solchen induktiven Lösungen entstehen durch die Abstände der Spulen bedeutende Blindleistungen. Wenn Strom aus der Batterie gezogen werden soll und induktiv in das Stromnetz zurückgegeben werden soll, muss der in der Ladestation entstehende Strom möglichst gut zum Netz synchronisiert sein und eine Sinusform ausweisen. Dazu braucht es hochwertige, darauf ausgelegte Frequenzumrichter. Das Auto muss zudem den Blindstrom aufnehmen und die Batterie zurückgeben können. Alles ziemlich heikel.

Domi meint

Lach also wenn man ein Eauto lädt hat man ja schon mal über 10% Verlust. Wenn du jetzt nicht genau am Millimeter auf der Spule bist sind die Verluste nur bei Übertragung schon bei mehr als 20%.

Das induktiv laden gab es schon mal beim EV1 von GM. Da wurde eine Spule in einen Schlitz gesteckt.

Mir stellt sich eher die Frage wie will man das unter die Fahrbahnen bauen… Alleine die Kupferleitungen für die enormen Leistungen… Na dann viel Spaß

Releit meint

Der Elektrosmog bei Induktionsladung ist enorm.

Würde ich mir nie im Leben irgendwo einbauen lassen.

Ich hoffe der Unfug wird sich nie verbreiten.

EJ meint

Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.

Frank meint

Mit Wireless charging kann die öffentliche Ladetechnik eine unsichtbare Tiefbaulösung werden. Das halte ich langfristig für notwendig. Ladesäulenwald in Innenstädten sollte sich keiner wünschen, lieber richtiges Grün. Knappe Innenstadtflächen lebenswert zu gestalten ist ein hohes Gut, für das einige Prozent geopfert werden sollten.

wiesmaim meint

Bei USB hat es am Anfang auch geheißen, wer braucht das? Langfristig wird es nur mit Induktionsladung gehen, wahrscheinlich sogar während der Fahrt

Kasch meint

Und vor allem kostenlos für den Kunden. Wer soll auch mit wem welchen Stromfluss wärend der Fahrt abrechnen ? Besser vom beamen träumen, ist noch viel cooler !

David meint

Das ist keine Lösung für Laternenparker. Sondern für die vielen Garagenplätze/Tiefgaragenplätze, Carports und Stellplätze in Wohnanlagen/ Eigenheimen/ Firmen. Verluste für die Bequemlichkeit kennt man von früher her vom Automatikgetriebe. Es wird künftig eh mehr als genug Strom geben. Zudem wird mit den Generationen die Effizienz besser werden. Das kommt also und wird sich durchsetzen. Es sei denn, jemand bringt eine automatische physikalische Kopplung für den Unterboden. Denn wichtig ist für den User nur, dass man parkt und dann lädt die Karre automatisch.

ShullBit meint

Nein das ist auch für Carports, Garagenplätze etc. unsinnig und wird sich garantiert nicht durchsetzen. Das Einzige, was man mit so einer Lösung spart, ist das Rein- und Rausstecken des Steckers. Wenn man beim kabellosen Laden effizient sein will, müssen die Spulen im Auto exakt über der Ladeplatte stehen. Entweder braucht es dazu aufwändige Elektronik, die den Preis der ohnehin teuren Lösung weiter hochtreibt oder bei nicht perfekter Ausrichtung gegen die Ladeverluste hoch.

Wenn es eine Nachfrage für diesen Komfort gibt, werden sich Wallboxen/ladesäulen mit „Roboterarm“ durchsetzen, die den Ladestecker automatisch ins Auto ein- und ausstöpseln. Die werden den gleichen Komfortgewinn bieten, sehr viel weniger kosten und immer Effizienzvorteile haben.

David meint

Halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass es der Roboterarm an der Säule sein wird, aber in der Tat wird eine vermutlich mechanische Feinjustierung vonnöten sein. Jedenfalls wird das automatische Laden kommen, Bequemlichkeit setzt sich immer durch. Werde ich auch kaufen. Kostet es viel Geld, ist das kein Showstopper. Wird irgendwann in Massenproduktion eh im Preis fallen.

ShullBit meint

Das kabellose Laden wird nicht kommen und es steht ja auch im Artikel warum: „kein ökonomisch tragfähiges Geschäftsmodell“ weil „notwendige Investitionen in Hardwarekomponenten“. Die Hardware wird sauteuer und auch mit Skaleneffekten, die es bei Roboterarme natürlich genau so gibt, wird das ein Vielfaches von Roboterarmen kosten.

Kabellos große Leistungen zu übertragen, ist einfach kompliziert. Und wenn dabei 97% Effizienz erreicht werden (was exzellent wäre), dann resultieren die Übertragungsverluste in weiteren 500 EUR Kosten über die Fahrzeuglebensdauer.

Steven B. meint

@ecomento: Sollte es nicht besser Ladeeinrichtung im ersten Abschnitt heissen, anstatt Ladeneinrichtung?

ecomento.de meint

Danke für den Hinweis – korrigiert!

VG | ecomento.de

Reiter meint

Kann eigentlich nur großflächig im Verbund mit mehreren Herstellern ausgerollt werden. Vorausgesetzt man kann X Induktionsplatten am Tag an eine Laternenparkerstrasse dübeln und die Kabel einfräsen, drüberbitumieren , anschließen, mit funktionierender Code-Erkennung,o.ä…..?

So ein Zusammenschluss von Automobilherstellern wäre mal eine gute Erfindung ;-)

Peter meint

Es reicht eine Norm, die von allen genutzt wird. So wie beim SchukoStecker oder bei der 3,5mm Klinke, beim WLAN oder bei Bluetooth.

David meint

Die Norm gibt es seit vier Jahren: SAE J2954

Reiter meint

Mir geht’s um die Bequemlichkeit in Großstädten. In meiner Garage hängt das Typ2 quasi neben der geparkten Ladeklappe vom Auto von der Decke. Alles easy.

Sicherlich keinen Bock hätte ich das Typ2 Kabel abends bei Regen aus dem Kofferraum zu kramen, einzustöpseln, mit nassen Händen die Karte im Geldbeutel suchen, auf Freischaltung warten …..um dann festzustellen, Gerät defekt, alles zurück, andere Säule suchen.

ID.alist meint

„…..Systemwirkungsgrade, d.h. vom Netzanschluss bis zur Batterie, von mehr als 90 Prozent erreicht.“

Nicht besonders beeindruckend, wenn man auch V2H realisieren will, denn 90% Effektivität zum Laden und 90% Effektivität zum entladen macht 81% Effektivität insgesamt.

D.h. Um eine 50 kWh Batterie zu laden muss man 55,55 kWh bezahlen und wenn man diese Energie im Haus benutzt kriegt man 45 kWh raus.

Wenn der Wirkungsgrad > 97% liegt, dann könnte es interessant sein.

Thomas meint

Wenn der Strom der reingeht nur 8ct kostet (günstige PVA), dann kann man auch 80% Wirkungsgrad verschmerzen. 90% wären natürlich besser, aber 97% dürfte kaum möglich sein.

Kona64 meint

Der Strom kostet wohl mehr als 8Ct. Neben den reinen Gestehungskosten muß man noch die Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch von etwa 5ct berücksichtigen. Dazu kommt dann noch der entgangenen Erlös von z. Zt. 8ct.

Sebastian meint

Nicht bei Inselsystemen… wenn der Staat zu blöd für einen Ausbau ist, müssen wir es eben selber in die Hand nehmen. Jeder baut seine Anlage.

Alupo meint

Ich meine einmal gelesen zu haben, dass man zB in Spanien auch für Inselsysteme die Steuern bezahlen muss.

Wenn das so ist, gibt es sicher auch bei uns Politiker, die diese „Idee“ kopieren werden.

Swissli meint

Wenn die Leute zu bequem oder zu vergesslich sind, dauernd Stecker rein- und rauszustöpseln, brauchen wir nicht die Effektivität zu diskutieren.

Von dem her sind 90% oder 81% durchaus sinnvoll.

Alupo meint

Ich bin da zuversichtlich. Jeder Hausmann/Hausfrau ist in der Lage, den Staubsaugerstecker vor der Inbetriebnahme einzustecken.

Nur das mit einem Ladeziegel ist etwas umständlich, insbesondere wenn er extra dafür immer aus dem Frunk geholt werden muss. Aber auch dafür gibt es recht einfache Lösungen, einen zweiten kaufen oder selbst bauen.

ShullBit meint

V2H wird meines Erachten ohnehin nur eine Option, wenn sich LiFePo-Akkus weiter durchsetzen. Bei spezifizierten 10.000 Ladezyklen und Robustheit gegenüber relativ tiefen Entladungen und Vollladungen ist V2H eine Option.

Bei NCM-Akkus reichen die ungefähr 1.000 vollen Ladezyklen ja rechnerisch auch für 400.000km und somit ein ganzes Fahrzeugleben. Wenn man den Akku dann aber zusätzlich auch für V2H nutzt, ist er mit den täglichen Ladezyklen ggf. in 2-3 Jahren durch. Man muss nur mal in die E-Auto-Foren gucken, wie viele den Ladestand ihrer Akkus immer pingelig zwischen 30-80% bzw. teilweise 40-60% halten, weil sie offenbar panische Angst haben, dass mehr oder weniger Ladestand Akkulebensdauer (bzw. Kapazität) kostet.

Kasch meint

11kW AC schnarchladen interessiert mich nicht und anstecken schaff ich auch noch. Ausschließlich funktiostüchtige Lademöglichkeiten kurzerhand ohne Karte oder smartphone preisgünstig nutzen, dagegen immer mehr. Und das gibts ja glücklicherweise schon.

Kasch meint

Wer auf öffentlichen AC angewiesen ist, packt sich sicherheitshalber ein 10-15 m langes Typ-2 einphasiges Kabel ins Auto und kommt damit oft noch an die zugeparkte Säule ran. Besser umständlich per Kabel, als gar nicht per Induktionsplatte.