Mercedes-Benz Trucks hat die Serienversion seines Batterie-Modells eActros für den schweren Verteilerverkehr vorgestellt. Das Elektrofahrzeug soll ab Herbst 2021 in Wörth am Rhein vom Band laufen. Die Erkenntnisse aus der 2018 gestarteten „eActros Innovationsflotte“ und der enge Austausch mit den Kunden sind laut Mercedes in die Entwicklung des Serienmodells eingeflossen.

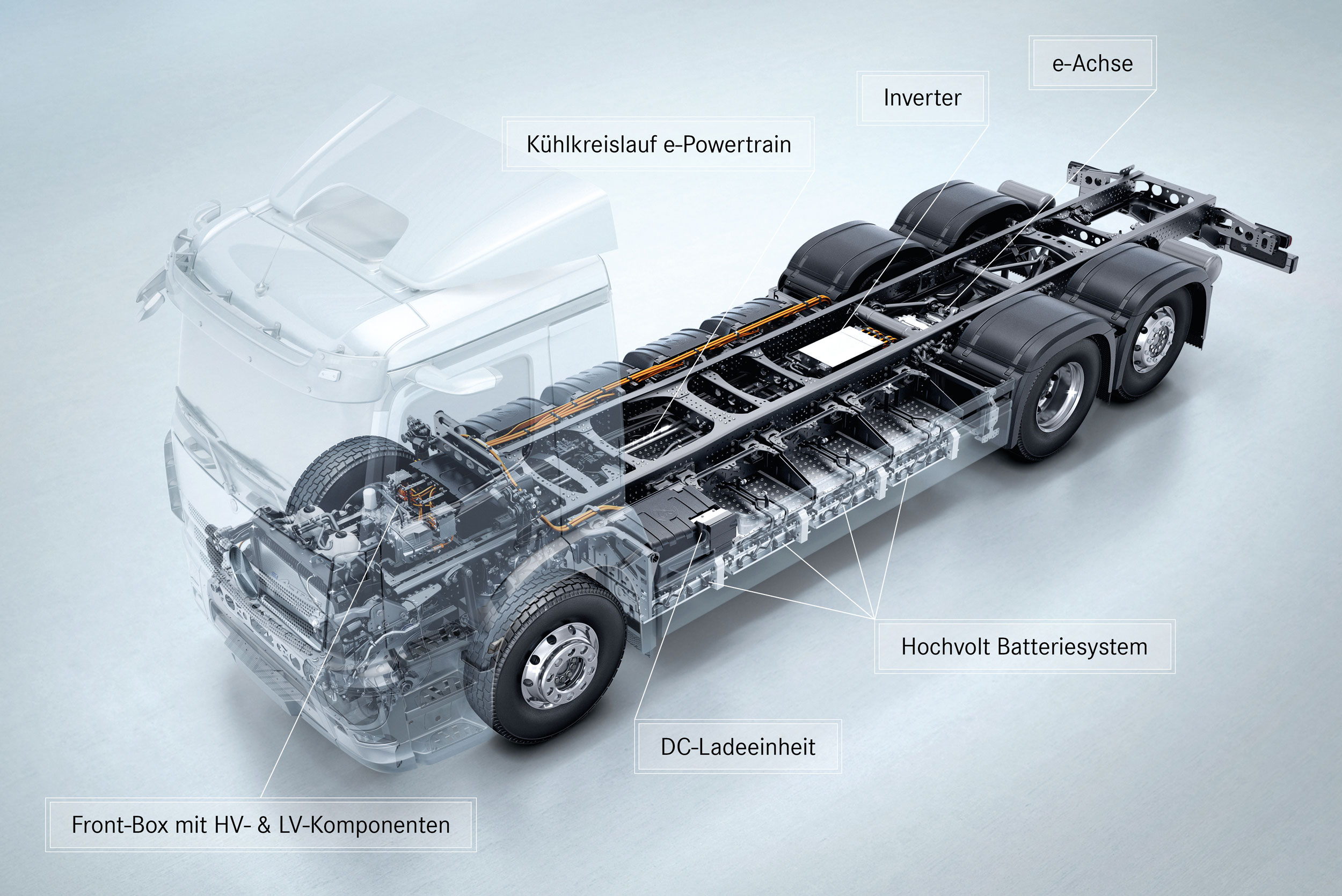

Die Batterie des eActros-Serienmodells ist mit drei oder vier Batteriepaketen mit jeweils einer Energie von rund 105 kWh erhältlich. Die maximale Batteriekapazität von 420 kWh ermöglicht „unter optimalen Bedingungen“ eine Reichweite von 400 Kilometern. Der E-Lkw kann mit bis zu 160 kW geladen werden. Die drei Batteriepakete benötigen an einer DC-Schnellladesäule mit 400A-Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent gefüllt zu werden.

Technologisches Herzstück des eActros ist die Antriebseinheit, eine elektrische Starrachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zwei-Gang-Getriebe. Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generieren eine Dauerleistung von 330 kW (449 PS) sowie eine Spitzenleistung von 400 kW (544 PS). Beim Bremsen durch Rekuperation gewonnene Energie wird in die Batterien des eActros zurückgeführt und steht im Anschluss wieder für den Antrieb zur Verfügung.

Die zwei integrierten Elektromotoren haben laut Mercedes einen hohen Wirkungsgrad und führen zu einer gleichmäßigen Leistungsentfaltung mit hohem Anfahrdrehmoment. Die unmittelbare Drehmomentbereitstellung der Elektromotoren gepaart mit einem Zwei-Gang-Getriebe sorge „für eine kraftvolle Beschleunigung, einen eindrucksvollen Fahrkomfort und eine Fahrdynamik, die gegenüber konventionellen Diesel-Lkw ein entspannteres und stressfreieres Fahren ermöglichen“. Der niedrige Schwerpunkt begünstige zudem eine verbesserte Kurvenlage. Im Volllast-Betrieb trage zum angenehmeren Fahren auch der um 10 dB reduzierte Innengeräuschpegel bei – das entspreche etwa einer Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke. Dank des niedrigen Geräuschpegels seien auch Nachtanlieferungen möglich. Im Gegensatz zu einem Diesel-Lkw gebe es außerdem deutlich weniger Vibrationen.

Über das im eActros serienmäßig verbaute „Multimedia Cockpit Interactive“ wird der Fahrer über den Ladezustand der Batterien, die verbleibende Reichweite sowie den aktuellen und durchschnittlichen Energieverbrauch informiert. Flottenmanager können über das „Fleetboard Portal“ digitale Lösungen zur effizienten Steuerung ihrer Flotte nutzen. Dazu zählen unter anderem ein individuelles Lademanagementsystem etwa für die Erstellung von Ladeprofilen sowie ein Fahrtenbuch mit Angaben zu Fahr-, Stand- und Ladezeiten. Außerdem eine Funktion, die in Echtzeit anzeigt, wo sich ein Fahrzeug gerade befindet, ob es fährt, steht oder lädt und wie hoch der Ladezustand der Batterie ist.

„Zahlreiche Features und Vorrichtungen sorgen im eActros für ein hohes Maß an Verkehrssicherheit für alle Beteiligten“, verspricht Mercedes weiter. So schützten spezielle Crashelemente mit Aluminiumprofil die Batterien im Falle eines Seitencrashs, darin integrierte Sensoren könnten einen Crash erkennen. In diesem Fall würde automatisch die Fahrbatterie vom Rest des Fahrzeugs getrennt. Zudem könne der Fahrer jederzeit manuell die im Fahrerhaus installierte Hochvolt-Abschaltung betätigen.

Für die verbesserte akustische Wahrnehmung etwa durch Fußgänger oder Radfahrer ist der eActros serienmäßig mit einem externen Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) ausgestattet. Für mehr Sicherheit beim Rechtsabbiegen ist ein Abbiege-Assistent verbaut. Darüber hinaus reduziert ein ebenfalls serienmäßiger Notbremsassistent mit Fußgängererkennung die Gefahr einer Kollision im Längsverkehr sowohl in der Stadt als auch auf Landstraßen und der Autobahn.

Um Transportunternehmer beim Umstieg auf die E-Mobilität zu unterstützen, hat Mercedes den eActros in ein Ökosystem eingebettet, das auch Beratungs- und Serviceangebote sowie digitale Lösungen für die Fahrzeugnutzung und Optimierung der Gesamtkosten umfasst. So werde zum Beispiel anhand bestehender Fahrstrecken ein möglichst realistisches und aussagekräftiges Nutzungsprofil von elektrischen Lkw für den jeweiligen Kunden ermittelt, erklärt der Hersteller. Ebenfalls Bestandteil des sogenannten eConsulting sind neben der Elektrifizierung des Betriebshofs auch Fragen der Planung, Beantragung und Umsetzung rund um die Ladeinfrastruktur sowie die Netzanbindung. Mercedes-Benz Truck hat hierfür eine strategische Partnerschaft mit Siemens Smart Infrastructure, ENGIE und EVBox Group geschlossen. Der Lkw-Bauer gibt zudem Hilfestellung bei möglichen öffentlichen Förderungen von Infrastruktur und Fahrzeugen.

Alex meint

Aber das geht doch nicht, es sollten doch H2 LKW die Lösung sein.

Haha, ich sagte es ja immer und immer wieder, bevor H2 auf den Markt kommt wird der Batterie LKW schon locker reichen

Steven B. meint

was ein Quatsch, Lesen sollte man schon den Artikel und nicht nur den Header – es steht den „schweren Verteilerverkehr“ also im städtischen Umfeld zu betrachten. Sicher ist mit 400km kein Blumenstrauss zu gewinnen wenn es um den Transitverkehr und Überlandverkehr geht – hier müssen andere alternative Antriebe zur Verfügung stehen.

Alupo meint

Mit 420 kWh kann er schon etwas mehr als nur verteilen.

Oder wird der Akku vom Inverter mittels Abschaltsoftware getrennt wenn er per GPS merkt, dass er außerhalb des Plan Bereiches eingesetzt wird? Ich denke nicht.

Klar, bei der Aerodynamik wird er keine Bestwerte vorweisen können, aber für einige 100 km sollte es reichen.

Gut so Martin, weiter so. BE-LKWs sind besser für das Image als die Energieverschwendung mittels Brennstoffzelle. Und da ist das knappe Platin noch genauso wenig berücksichtigt wie der erhöhte Wartungsaufwand bei der Brennstoffzelle. Schön dass was aus Raffees Vorlesungen hängen geblieben ist. Inzwischen nochmal Audi Quattro gefahren, wegen Deiner Diplomarbeit und so…?

Norbert Riedel meint

Was für eine Ladestation muß die Spedition haben, um diese LKW zu laden?

Ich finde das Schweizer Modell mit den Hyundai-Wasserstoff-LKW besser. Das laden (Wasserstoff tanken) ist schnell erledigt und kann auch mal unterwegs gemacht werden.

Wie wird es im Winter sein? In Berlin sind etliche E-Busse nicht mehr fahrbereit gewesen. Wuppertal mit seinen Wasserstoffbussen hatte keine Einschränkungen (10 x VanHool und 10 x Solaris).

Mäx meint

Manche Busse haben Feststoffakkus, die im Moment noch eine bestimmte Betriebstemperatur erfordern. Bei normalen Flüssigakkus gibt es das Problem aber nicht. Die Probleme in Berlin waren wohl nur bei bestimmten Bussen aufgetreten, die eventuell nicht genug aufgeladen wurden. Außerdem waren die nicht „nicht fahrbereit“ sondern sind auf der Route stehen geblieben. Sie sind also gefahren.

Auf anderen Routen sind Elektrobusse aber nicht ausgefallen.

Es kann also keine Rede davon sein, dass die Akku Elektrobusse bei kaltem Wetter gar nicht fahren, wie du es hier darstellst.

David meint

Ab August müssen ja gemäß Clean Vehicles Directive 22,5% der öffentlich beschafften Busse lokal emissionsfrei sein, also Wasserstoff oder Elektro. Elektro ist da billiger. Das kommt also. Und wenn die Serienproduktion läuft, profitiert davon auch der gewerbliche Güterverkehr. Da sehen wir also schon bald deutlich performantere Entwürfe.

EdgarW meint

Na endlich Mercedes ;-)

Mich wundert ein wenig, dass die maximale (aber vermutlich immerhin lineare) Ladeleistung auch bei 400 kWh nicht höher als 160 kW liegt, das ist ein C-Faktor von 0,4. Bei einem Ioniq 28 würde das 11,2 kW Ladeleistung bedeuten *hüstel*, Letzterer schafft aber bis zu 68kW* bei 77% – und bei 94% noch knapp 13 kW. Aber natürlich mit extrem teuren (und daher zu seiner Zeit stark gebremster Ioniq-Elektro-Produktion) Zellen mit hohem Kobalt-Anteil.

Immerhin, das wird der Batterie-Lebensdauer sehr zuträglich sein, immerhin werden diese pro Arbeitstag sicherlich nicht weit untergalb eines kompletten Ladezyklus beansprucht werden, zumindest im lokalen Lieferverkehr bzw über nicht zu weite Strecken. Oder darüber hinaus für etwas weitere Trips mit Mittags-Ladepause. Von daher würde mich die Zellchemie interessieren …

Ich bin weiter gespannt, wann der erste Hersteller tatsächlich eine elektrische Langstrecken-Sattelzugmaschine auf dem Markt haben wird. Tesla bleibt natürlich der heißeste Kandidat, zumindest für die USA. Aber Elon-Time ist halt auch ziemlich dehnbar.

* C=2,4 bezogen auf die Netto-Kapazität, C=2,2 bezogen auf angenommene 31 kWh brutto

Sebastian meint

Jeder Satz mit meckern meckern.. „na endlich Mercedes“… da fängt es schon an… was stimmt mit der Ladeleistung nicht? Das sind Verteiler LKWs, sprich täglich gleiche Fahrten, keine Überraschungen, abends mit 25% Akku wieder im Depot, Stecker rein und fertig. Solche LKWs werden nie im Leben damit überrascht spontan ans Nordkapp fahren zu müssen, oder nach Gibraltar.

apropos Tesla Semi Truck… wann kommt der bitte? Tesla hat schon 7 Mio. KM bei Kunden real im täglichen Einsatz runter gespult mit dem eActros…

EdgarW meint

@Sebastian ich schreibe das gleiche wie Du, nur anders formuliert. Einfach nochmal lesen :-) Wie auch beim Semi: immernoch der heißeste Kandidat, weil am komkretesten, aber Erscheinung halt nach Elon Time. An der Stelle bist Du dann heftig in’s Meckern verfallen, ich hab mich lediglich erstmal gewundeert, dann aber durchaus erklärt, warum er wohl so ausgelegt ist. Und es würde mich auch weiter interessieren, welche Zellchemie verwendet wird – und für wie viele Vollzyklen diese Akkus augelegt sind. Einer der wesentlichen Faktoren, würde ich meinen.

Mit Na endlich Mercedes (den Zwinkersmilie bitte nicht übersehen) meine ich tatsächlich die Gesamtheit der E-Lkw-Hersteller und ich weiß auch, dass sie sich mittlerweile tatsächlich engagieren. Bisher hat anscheinend keiner unserer europäischen Hersteller ein richtiges E-Portfolie zu bieten (achtung: ich bin da nur halb informiert) – bis auf Volvo. Dieser Teil der Marke ist anschenend nicht in chinesischer Hand und – da bin ich überrascht – „Seit der Übernahme von Renault Trucks im Jahr 2001 ist Volvo Trucks Marktführer für Nutzfahrzeuge in Europa.“ (Wikipedia, aber mit Beleg-Link – von 2015)

Links folgen gleich noch separat wegen der Moderations-Warteschliefe

EdgarW meint

@Sebastian ach Mist, der Haupttext ist auch in der Moderationsschleife gelandet. Hier die Links:

https://www.volvotrucks.de/de-de/trucks/alternative-antriebe/elektro-lkw.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Volvo_Trucks

David meint

Markteinführung des Semi ist zeitgleich mit dem Sion.

AK swiss meint

Na also, geht doch. Auch ohne H2.

Jakob Sperling meint

Was ist da neu, bzw. woran haben Sie gezweifelt?

Ein Elektromotor und Batterien geht immer. Die Frage ist, bis zu welchen Parametern es auf diese triviale Art besser geht als mit einer Batterie-H2-Kombination. Ab einem bestimmten Punkt werden die linear steigenden Nachteile von Gewicht und Ladezeit grösser als die Nachteile von Dual-System und H2-Logistik.

Aktuell ist das wohl so irgendwo bei den hier genannten 400km ‚Batterie‘-Reichweite, bzw. realen und zuverlässigen 300 km Strecke pro Arbeitstag.

AK swiss meint

2 Fragen an Jakob:

Die CNG-Technik hat doch gewisse Ähnlichkeiten mit H2. Abgesehen vom schlechteren Wirkungsgrad der Verbrennungsmaschine anstelle Brennstoffzelle sind die Bedingungen für einen CNG-Einsatz doch heute schon nahezu optimal: serienreife, bezahlbare Autos, sichere Tanks, knapp 1000 Tankstellen in D, leitungsgebundene Versorgung, billiger Treibstoff, grünes Biogas, …

1. Warum hat sich CNG deiner Meinung nach bis heute weder bei PKWs noch bei LKWs durchgesetzt? Ist sogar eher schon am Aussterben.

2. Was macht H2 besser als CNG, damit es sich langfristig durchsetzt?

Bin ehrlich gespannt auf deine Begründung.

Jakob Sperling meint

Als erstens einmal hat die CNG-Mobilität in den letzten 10 bis 15 Jahren weltweit gesehen stark zugenommen. In vielen Ländern wird sehr verbreitet mit CNG gefahren, nur einfach hier in Mitteleuropa eher nicht. Ich war kürzlich mal im Iran, da fahren fast alle mit CNG. Übrigens in ganz einfach umgebauten Standard-Fahrzeugen.

Nun, warum ich nicht für CNG bin, jedoch für H2:

Hauptgrund: Die ganze Treibstoff-Diskussion steht für mich unter der Prämisse, dass wir umgehend die CO2-Produktion einstellen müssen. Da ist grünes H2 sehr gut, CNG normalerweise nicht. CNG verbrennt fossilen Kohlenstoff. Selbst wenn man Biogas nimmt, ist dieses nur vorteilhaft, wenn es aus Abfällen stammt. Mit Energiepflanzen produziertes Biogas braucht im Vergleich zu H2 aus Photovoltaik ein Mehrfaches der Fläche und sollte sofort eingestellt werden.

Dann gibt es noch einen eher technischen, zweiten Grund: Der Elektromotor ist in vielerlei Hinsicht eine wahnsinnig gute Maschine; bei der Effizienz, den Produktionskosten und bei der Haltbarkeit. Seit rund 150 Jahren. FCEV nutzt diesen Super-Motor, ein CNG-Verbrenner nicht.

AK swiss meint

Besten Dank, Jakob. Ich hätte noch zwei weitere Frage:

Kann man CNG nicht grün aus H2 herstellen?

Gibt es Brennstoffzellen, die CNG bzw. Methan umsetzen?

Thrawn meint

Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.

andi_nün meint

Cool!