Laut dem Marktbeobachter Berylls wird das Elektroauto-Ladenetz gefühlt dünner, weil immer mehr Fahrzeuge darauf zugreifen. „In Europa erlebt das E-Auto einen beispiellosen Boom. Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur hält damit nirgendwo Schritt. Nicht nur in Deutschland verschlechtert sich das Verhältnis von Ladesäule zu E-Autos“, so Analyst Andreas Radics.

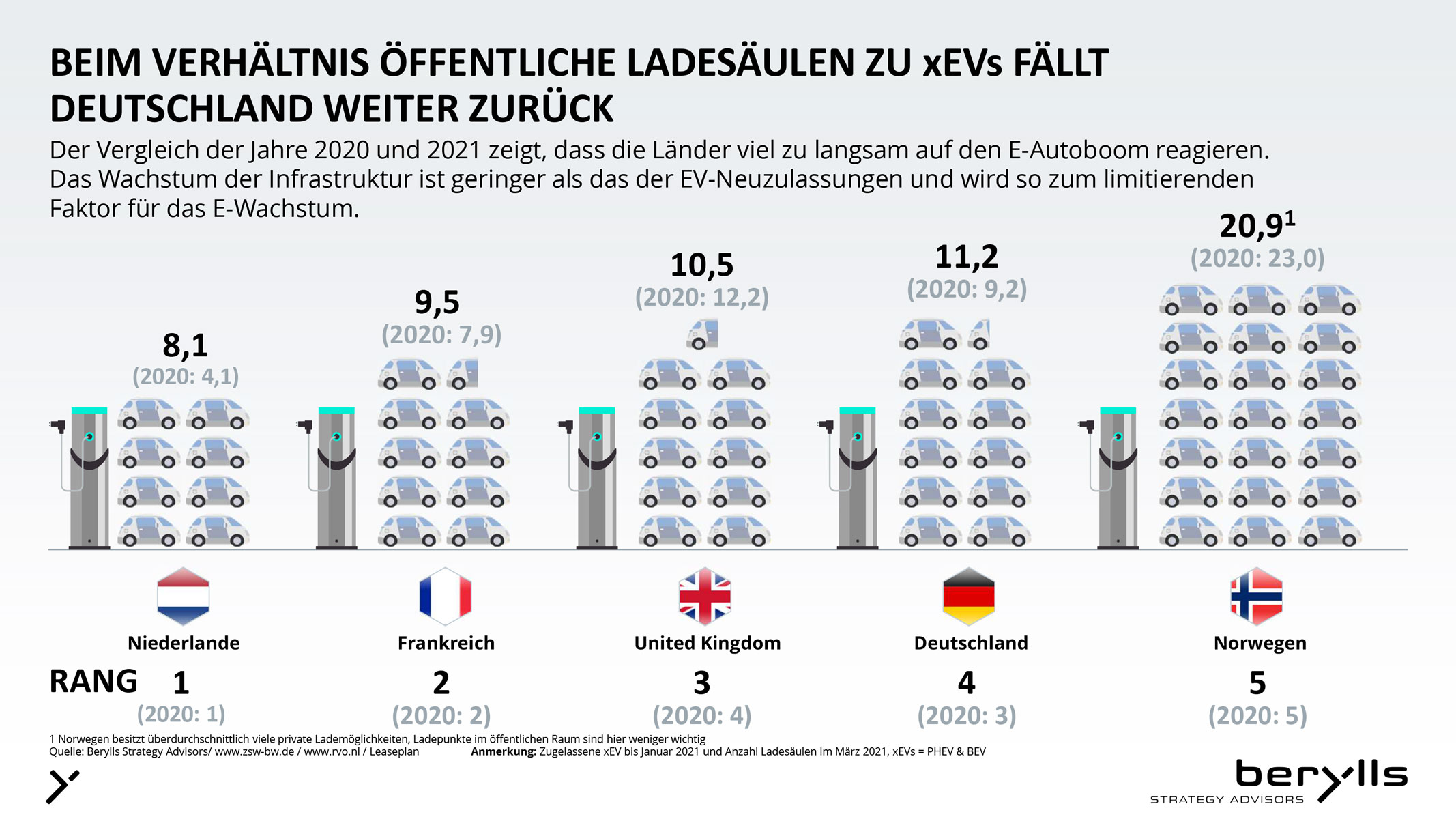

Wenn man die aktuellen E-Auto-Zulassungszahlen und die der Ladesäulen im öffentlichen Raum mit denen des letzten Jahres vergleiche, sehe man sofort, dass der Ausbau der E-Auto-Ladeinfrastruktur viel zu langsam erfolgt, so Berylls. Der Marktbeobachter hat für fünf wichtige europäische Märkte das Verhältnis zwischen der Anzahl zugelassener E-Autos und öffentlichen Ladesäulen analysiert. Mit 9,2 E-Autos, die sich eine Ladesäule teilen mussten, lag Deutschland in dieser Übersicht 2020 nur im Mittelfeld auf Rang drei. 2021 rutscht die Bundesrepublik auf Rang vier ab, weil mittlerweile statistisch 11,2 Autos von einer Säule mit Strom versorgt werden müssen.

Auch die Niederlande, Frankreich und Großbritannien verschlechtern sich laut der Auswertung beim Verhältnis Ladesäulen zu E-Autos. Nur das europäische Elektroauto-Mekka Norwegen verbessert sich in diesem Punkt. Treiber für die Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Fahrzeugen und Ladepunkten ist den Analysten zufolge der Zulassungsboom für E-Autos in Westeuropa.

Deutschland liegt in der Auswertung in Westeuropa 2021 auf Platz eins, knapp vor den Niederlanden. „Aber hier wie dort, hält der dringend nötige Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur nicht Schritt“, so Berylls. In Deutschland betrage der Zuwachs an E-Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr rund 35 Prozent, während die Infrastruktur nur um 15 Prozent gewachsen sei. Dass sich daran kurzfristig etwas ändert, sei unwahrscheinlich – bürokratische Hürden, der Chip- und Handwerkermangel seien „hartnäckige Stolpersteine auf dem Erfolgspfad zum flächendeckend dichten Ladenetz“.

Damit die Verbreitung der E-Mobilität nicht an Dynamik verliert, sind laut den Analysten flankierende Maßnahmen nötig. An erster Stelle stehe der Netzausbau im privaten Raum, zu dem auch Ladepunkte auf Betriebsparkplätzen und beim Einzelhandel zählten. Es sei aber nicht die Infrastruktur allein, die die E-Mobilität attraktiv mache. Das zeige das Beispiel Norwegen. Zu sehr wenigen öffentlichen Lademöglichkeiten kämen hier private Elektroauto-Lademöglichkeiten. Vor allem aber habe die öffentliche Hand erkannt, dass ohne massive Förderung und Bevorzugung von E-Autos eine Verkehrswende nicht umsetzbar ist. Hinzu komme, dass Norwegen mittlerweile nahezu komplett auf grünen Strom setze und die dort fahrenden E-Autos im Betrieb CO2-neutral seien.

„Ohne Zweifel ist es richtig, die Ladeinfrastruktur in Deutschland mit Hochdruck weiter auszubauen. Wir machen es uns aber zu einfach, wenn wir glauben, dass der Erfolg der E-Mobilität allein an einem engmaschigen Ladenetz im öffentlichen Raum hängt“, sagt Radics. „Ohne kreative flankierende Maßnahmen und ein einheitliches schlüssiges Konzept, dass Autos und Infrastruktur parallel fördert, werden wir die, im Koalitionsvertrag verankerten, 15 Millionen E-Autos im Jahr 2030 ganz sicher nicht erreichen.“

alupo meint

Ich würde nie in einen Ladesäulenbetreiber mein Geld investieren. Das macht betriebswirtschaftlich keinen Sinn.

In einen BEV Hersteller aber auf jeden Fall. Insbesondere wenn er stark vertikal integriert ist.

Egon Meier meint

ja .. es gibt Ecken in Deutschland, da fehlen Ladestationen. Dafür gibt es jede Menge Regionen, die mit Ladestationen vollgenagelt sind.

Ich habe hier schon zig mal vorgerechnet, dass bei einem Ladeverhalten Zuhause/aufArbeit/öffentlich von 70/15/15% und 30km/Tag und 300km Akkureichweite 800 BEV auf eine Ladestation kommen können und sie ist immer noch nicht ausgelastet.

500 wäre schon Luxus.

Im Moment ist es schon so, dass bei mir im Ort unendliche viele Ladestationen rumstehen und keiner nutzt sie (außer ein paar Schnarch-PHEV). Das ist bei den HPC an BAB usw ähnlich. Fast immer bin ich alleine.

Also – keine Panik. Der Lückenschluss ist gefragt.

Dieses Ladeproblem-Gejammer hat wohl nur einen Zweck: Von eigenen Untätigkeit und -fähigkeit abzulenken.

Dagobert meint

Nette Rechnung, aber nur knapp 30% der Deutschen lebt in einem eigenen Haus.

Holger meint

Wohl wahr. Ich vermiete eine 80qm Wohnung im Zentrum Düsseldorfs. Kein Stellplatz, keine Chance. Ich als Vermieter würde das auf meine Kosten installieren und entsprechend die Miete anpassen. Geht halt nicht

Wolfgang meint

Ich sehe das genauso.

Im Raum München sind jede Menge Ladesäulen Typ 2 Drehstrom bis 22 kW.

dauerhaft viele kaum ungenutzt. Wir hier im Ort haben bestimmt 20-30 E-Autos, und 3 öffentliche Ladesäulen, davon ist eine meist defekt und 2, die ich mit geplant habe, sind definitiv meist ungenutzt.

Hier im Ort wird eben ausschließlich über den Zaun, am Haus oder in der Garage geladen, mit eigener Ladestation oder oft auch mit 10 A Not-Lader.

Oder bei den Geschäften umsonst.

Im Landkreis Erding mag es ca. 80 Lader geben, die sind meistens frei.

Wenn man davon ausgeht, dass 80 % der Energie zuhause oder auf der Arbeit gezogen wird und vielleicht noch 10 % am Schnellader und 10 % am Zwischendurch-Lader 11 -22 kW, dann ist mir völlig schleierhaft, wo die Zahlen herkommen (VDA: 1 Million öffentliche Laderstellen bis 2030 für 15 MIO E-Autos).Die eine Million öffentliche Ladepunkte werden wir nicht einmal für die totale Elektrifizierung mit 40 Mio. E-Autos brauchen.

Wenn ich ein durchschnittliches E-Auto mit 14.000 km/a und 20 kWh/100 km bewerte so werden mit Ladeverlusten vielleicht 3.000 kWh/a benötigt, davon wären also je 300 kWh am Schnelllader und 300 kW am Zwischendurch-Lader zu ziehen.

Dann laste ich einen Schnellader bei 100 kW mal gerade mit einer halben Minute je Auto pro Tag aus, bei einem Zwischendurch-Lader sind das dann ca. 5 Minuten je Tag.

Wenn ich jetzt weiters berücksichtige, dass es Leerzeiten gibt und An- und Abstecken Zeit erfordert, so wäre meiner Meinung nach bei Schnellader die 8fache und beim Zwischendurch-Lader die 4fache Zeit zu rechnen.

Damit würde ich für einen Schnellader dann je Tag 8*0,5 = 4 Minuten benötigen, mir also einen solchen mit über 300 Autos teilen können, beim Zwischendurch-Lader wären das dann 4*5 = 20 Minuten, daher könnte ich mir den mit über 70 Autos teilen.

Damit wären wir beim Schnelllader (2030 -15 Mio. E-Autos) dann bei 50.000 Schnellladern und bei 215.000 Zwischendurch-Ladern.

Selbst mit 40 Mio. E-Autos wären das dann 133.000 Schnellader und 570.000 Zwischendurch-Lader.

Die Million sehe ich noch nicht einmal 2050.

Den meisten ist einfach auch nicht bewusst, dass wir mal gerade 14.000 Tankstellen in Deutschland haben, die vielleicht je 8 Zapfplätze haben, also in Summe rd. 110.000 Zapfplätze.

Damit betreiben wir ca. 50 Mio. Verbrenner, und kaum einer von denen hat eine Tankstelle zuhause.

Das mittlere Verhältnis Tanken zu Laden mag ca. 8 Minuten für 600 km zu im Mittel aus Schnellader und Zwischendurch-Lader 5 Stunden für 600 km sein, aber nur 20 % passiert an den öffentliche Ladern.

Damit wären wir bei 110.000 *5*60/8*0,2 = gut 800.000 Ladern.

Wieder keine Million.

Wir haben zudem 360 Autobahntankstellen, damit dort vielleicht 3.600 Zapfplätze.

Wenn nun das Äquivalent in Schnelladern ausgebaut sein sollt, so dürfte das Verhältnis in etwa 8 Minuten Tankzeit zu 40 Minuten Ladezeit und ggf. Verdoppelung der Ladevorgänge wegen halber Reichweite liegen. Damit wäre wir dann 2050 bei

3600*40/8*2= 36.000 Schnellladern. Das könnte sich bis dahin durchaus reduzieren, die Akkus werden größer und laden schneller.

Jedenfalls sehe ich die Million wieder nicht.

Klar ist, dass man die Zwischendurch-Lader gleichmäßig in Deutschland verteilt und die Schnelllader an strategischen Plätzen mit ordentlich Kapazität, wenn möglich mit eigener Zusatz-Stromversorgung und Netz-Akku ausbaut.

Aber wenn man diese vom VDA geforderte Menge aufbaut, führt das zu betriebswirtschaftlichen Problemen erster Ordnung und/oder zu extremen Preisen für das Laden.

Ich denke, das ganze ist wieder so eine Kampagne, wo halt was gesucht wird, dass man sein altes System nicht ändern soll.

Grüße Wolfgang

Jogi meint

Die Regierung will nur noch E-Autos auf den Straßen haben. Wie soll den das gehen, wenn eine Kleinstadt ( ca 5500 Einwohner ) , die teilweise auch auf einen Zweitwagen angewiesen sind, es aber nur vier Ladepunkte hat. Bus und Bahn sind da nicht flexibel genug und fahren nur bis zur Haltestelle, nicht zur Arbeitsstelle. Und dann? Taxi oder was?

Wenn die Infrastruktur auch auf dem Land nicht vorhanden ist, gibt das nix. Aber den Leuten Geld durch hohe Sprittkosten abziehen, das können die. Und dann ist da noch der weitere Weg zur Arbeitsstelle. Dann will jetzt die neue Regierung auch noch evtl din Penndlerpauschale streichen.

Günter meint

Sind diese Experten namens Marktbeobachter Berylls eigentlich auch selber BEV Fahrer/innen? Also in 6 Jahren quer durch Europa habe ich genau 3x Stress gehabt, dafür aber in 85% aller möglichen Fälle an kostenlosen Ladesäulen. Nicht die Anzahl der Säulen ist der Knackpunkt, sondern der Standort, die verbaute Technik ( haaallloo E-Off oder Allego ), die Anzahl der Ladesäulen (ein HPC ist KEIN HPC) und die Zugänglichkeit der Säulen. 8 Meter lange AC Kabel quer am Gehweg und ums Auto herum sind einfach Quatsch mit Soße und sind nicht zielführend.

Wichtig ist der 3 Klang:

– Laden beim einkaufen am HPC (gerne 4 Stück nebeneinander mit je 2 CCS)

– Laden beim arbeiten…

– Laden unterwegs

David meint

Ich denke, der Standort ist wichtig. HPC-Lader an die Autobahnen auf die Rastplätze. Das läuft schon, aber das Netz darf gerne dichter werden und die Anzahl der Stalls darf sich stets erhöhen. Aber da sind wir auf gutem Wege. Am Schlechtesten sieht es an Touristen-Hotspots aus. An der Küste, in den Bergen. Hat ja niemand was gegen einen kostenpflichtigen Parkplatz, wenn es da ausreichend Lademöglichkeiten gäbe. 11kW würde meist reichen.

Günter meint

Rastplätze haben keinen Strom… und nur kaltes Wasser. Dort pausieren nur Leute in ihrer letzten verzweifelten Not.. oder zur Entsorgung von Unmengen häuslichen Restmüll.

Stefan meint

In Germanien vielleicht; , Asfinag-Rastplätze in AT sind Top ausgestattet, da scheiterts an Infrastruktur definitv nicht.

Günter meint

Das stimmt, in Österreich sind das super WCs inkl. Infrarot Heizung von der Decke

????

MichaelEV meint

Ein Standort nahe der Autobahn kann beide Fahrspuren und die Region versorgen. Die Ladepunkte an der Raststätte versorgen nur eine einzige Fahrspur. Toll ist an dem Standort erstmal relativ wenig.

tim Baczkiewicz meint

Wuppertal…vor 4 Jahren 30Ladepunkte,

heute 35 Ladepunkte davon fast nur Typ2 die immer voll sind! Die Wz sagt es wären 56Ladepunkte was nicht stimmt da viele wallboxen bei Händlern sind die nicht jedem zugänglich sind

Teils fährt man hier zu einer typ2 Säule aber dort warten schon 3 E Autos. weil entgegen der Meinung hier kaufen viele Leute e autos die nicht zuhause laden können, gerade in der Stadt zb ich.

Hätte ich investment Geld und Ahnung würde ich ne alte Tankstelle kaufen und dort nen innerstädtischen ladepark draus machen.

Günter meint

EnBW hat über 1.000 gesicherte Standorte über die Schwarz Gruppe (use the google mashine..) und Deutsche Wohnen. Jedes Jahr werden mehr HPC städtisch verbaut, gerne an den üblichen Einkaufsmeilen/Centern etc.

Egon Meier meint

Es fehlen noch die HPC an den Super- und Gartenmärkten. EnBW und einige andere sind da gerade sehr fleißig.

Lückenschluss.

Michael S. meint

Ist die Entwicklung nicht extrem logisch? Während wir vor 3-4 Jahren noch 50 kW-„Schnell“-Lader und Mini-Akkus hatten, haben wir jetzt 150-350 kW Hypercharger und Akkus für 300-500 km reale Reichweite. Wenn ich 3x so schnell lade, brauch ich ja auch nur noch ein Drittel der Zeit an der Säule, somit kann ich auch mit weniger Säulen mehr Fahrzeuge abfrühstücken. Warum sollte man dann unnötig viele Säulen aufstellen, wenn diese dann nicht ausgelastet werden?

Mehr Säulen ist immer besser, aber es liegt ja auch im Interesse der Ladenetzanbieter, immer mehr Kunden zu erschließen und mehr Umsatz zu erreichen und die Standorte kostendeckend zu betreiben…

Jeru meint

Diesen Zusammenhang gibt es und deshalb ist das benötigte Verhältnis von E-Fahrzeugen zu Ladepunkten auch nicht immer gleich. Dieses unterschiedet sich sowohl zeitlich von 2022 bis 2030, als auch örtlich. Im städtischen Raum muss es mehr öffentlich zugängliche Ladepunkte pro Fahrzeug geben, als im ländlichen Raum.

Kann man sich in der Studie „Ladeinfrastruktur nach 2025/2030: Szenarien für den Markthochlauf“ des BMVI anschauen. Dort wurden Ende 2020 auch schon die ca. 15 Mio. E-Fahrzeuge in 2030 prognostiziert.

Tommi meint

Sehr gut, gutes Argument.

Es kommt noch dazu, dass bei mehr Ladesäulen die Auslastung höher sein kann. Habe ich ein „Ladepark“ mit 2 Anschlüssen und 50% Auslastung, dann sind zu 25% beide Anschlüsse belegt. Bei 4 Anschlüssen nur noch 12,5%. Bei 50 Ladesäulen kann die Auslastung auch 90% sein. Dann ist die Wahrscheinlichkein, dass ich keine frei finde 90%^50 also nur noch 0,5%. Ich finde praktisch immer eine freie. Also je mehr Elektroautos da sind, desto relativ weniger Ladesäulen braucht man.

In kleinen Ortschaften muss eine Ladesäule stehen. Und wenn im Ort nur ein Elektroauto rum fährt, welches öffentlich laden will (bzw. der Halter desjenigen). Wenn im Ort 50 Elektroautos rum fahren, dann sind 10 Ladesäulen schon üppig, obwohl das Verhältnis deutlich schlechter ist.

Ökoman meint

Diese Logik mag mir nicht einleuchten.

1. Die E-Autos, die vor 3 Jahren zugelassen wurden, fahren immer noch. Ich habe selbst eines und die max. Ladegeschwindigkeit hat sich seitdem nicht geändert.

2. Um meinen 40 kWh-Akku zu füllen, brauche ich bei 50 kW etwa 35 min. Ein neues E-Auto mit 77 kWh-Akku braucht etwa 38 min. Kein großer Unterschied also. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, mit dem großen Akku wesentlich weiter zu kommen und damit seltener eine Ladesäule aufsuchen zu müssen: Also ich komme 270 km weit mit 40 kWh, das neue E-Auto kommt 380 km weit mit 77 kWh. Ob das so in Sachen Ladesäulenauslastung ins Gewicht fällt?

Gunarr meint

Der einfachste Weg, viele günstige private Ladepunkte zu schaffen, ist die Kabelbrücke, idealerweise in Verbindung mit einer Aussensteckdose.

Mit einer Kabelbrücke lässt sich ein Ladekabel über den Fußweg legen, ohne eine Stolperfalle zu erzeugen. Der Gesetzgeber sollte dies ausdrücklich erlauben.

Peter W meint

Den BEV-Interessenten soll wohl unbedingt eingeredet werden, dass ein BEV noch nicht das Richtige ist. Zuerst brauchen wir eine Million Ladesäulen! Aber das könnte auch nicht ausreichen, denn man müsste auch noch jeden Parkplatz mit einer Lademöglichkeit ausstatten. Und dann fehlt noch die induktive Ladestraße. Man muss bis Portugal ohne Pause durchfahren können, und dafür braucht man die gerade in Erprobung befindliche Straße, die das Auto während der Fahrt lädt.

Erst wenn das alles fertig ist, dann müssen wir technologieoffen überlegen, ob es sich lohnt ein BEV zu kaufen, oder vielleicht doch mit E-fuels oder Wasserstoff fahren.

Aber da fehlt noch die Tank-Infrastruktur und die Produktionsanlagen.

Also es wird wohl am Betsen sein, wir bleiben beim Diesel und Benziner, das klappt schon über 100 Jahre.

Pferd_Dampf_Explosion_E meint

+1

Und keiner hat gemerkt, dass sich das Verhältnis von Sprittankstellen zu zugelassenen Verbrennern über die Jahre ebenfalls dramatisch verschlechtert hat ….

Ja, Marktbeobachter Berylls, solche Nachrichten bringen uns voran.

Stdwanze meint

Meine Rede, Ladesäulen sind das neue Kobald.

Fritzchen meint

Super Kommentar.

Dann setze ich noch einen drauf.

Wer schafft wohl sein Auto ab, bevor der ÖPNV auch wirklich in jedem Dorf seinen Namen verdient hat?

Stimmt, wird auch noch 100 Jahre dauern.

Eurostar meint

*Fritzchen*

Ich kann gar nicht so alt werden, daß ich mit ÖPNV fahre…..