Immer mehr Elektroautos werden verkauft, dementsprechend steigt die Anzahl der produzierten Elektromotoren. Diese werden am Ende ihrer Nutzungsdauer geschreddert und anschließend recycelt. Einzelne Komponenten und Baugruppen können nicht mehr wiederverwendet werden. Im Projekt Reassert verfolgen Forscher am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA mit Industriepartnern Ansätze, die die Reparatur, Aufarbeitung und erneute Verwendung des E-Motors ebenso umfassen wie neue Designs für die Kreislaufwirtschaft.

Elektromotoren enthalten wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, aber auch Seltene Erden-Metalle wie Neodym, auf die China ein Quasi-Monopol hat, und die sich mit aktuellen Recyclingmethoden nicht zurückgewinnen lassen. Hinzu kommt, dass im Vergleich zum Verbrennerantrieb die eingesetzten Rohstoffe mit einer schlechten CO2-Bilanz verbunden sind. Umso wichtiger sei die Verlängerung der Nutzungsphase der Motoren, erklärt das Fraunhofer IPA.

„Innovative Werterhaltungsstrategien bieten im Sinne der Nachhaltigkeit ein großes Potenzial zur Reduktion von Emissionen“, sagt Julian Große Erdmann, Wissenschaftler am Fraunhofer IPA in Bayreuth. Im Projekt Reassert entwickeln die Forscher gemeinsam mit dem Zulieferer Schaeffler (Konsortialführer), dem Karlsruher Institut für Technologie KIT, der Bright Testing GmbH, der iFakt GmbH und der Riebesam GmbH & Co. KG Methoden, um Elektromotoren aufzuarbeiten und in Fahrzeugen wiederverwenden zu können. Dabei setzen sie auf die Werterhaltungsstrategien „Reuse, Repair, Remanufacturing“ und werkstoffliches Recycling. Diese seien Schlüsselelemente für eine Kreislaufwirtschaft, die es ermöglicht, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren und die Abfallmenge zu minimieren. Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Reduktion von Umweltauswirkungen

Derzeit stellt das rohstoffliche Recycling die etablierte Werterhaltungsstrategie dar. Durch manuelles oder automatisiertes Recycling werden insbesondere Kupfer- und Aluminiumanteile zurückgewonnen. Dafür werden die elektrischen Traktionsmotoren ausgebaut, geschreddert, in die einzelnen Materialfraktionen sortiert und eingeschmolzen. Das so recycelte und mit Verschmutzungen behaftete Material kann jedoch nicht mehr für den Einsatz in Motoren genutzt werden, zudem werden einzelne Komponenten und Baugruppen zerstört.

„Daher sollte Rohstoff-Recycling nur als letzte Möglichkeit des Recyclings gewählt und durch die hochwertigen Werterhaltungsstrategien Reuse, Repair, Remanufacturing und werkstoffliches Recycling ersetzt werden“, so das Fraunhofer IPA. „Wir wollen ein Closed-Loop-System gestalten, in dem wertvolle Ressourcen wiederverwendet werden, um unabhängiger von Rohstoffimporten zu werden und die Rohstoffgewinnung zu minimieren“, erklärt Erdmann.

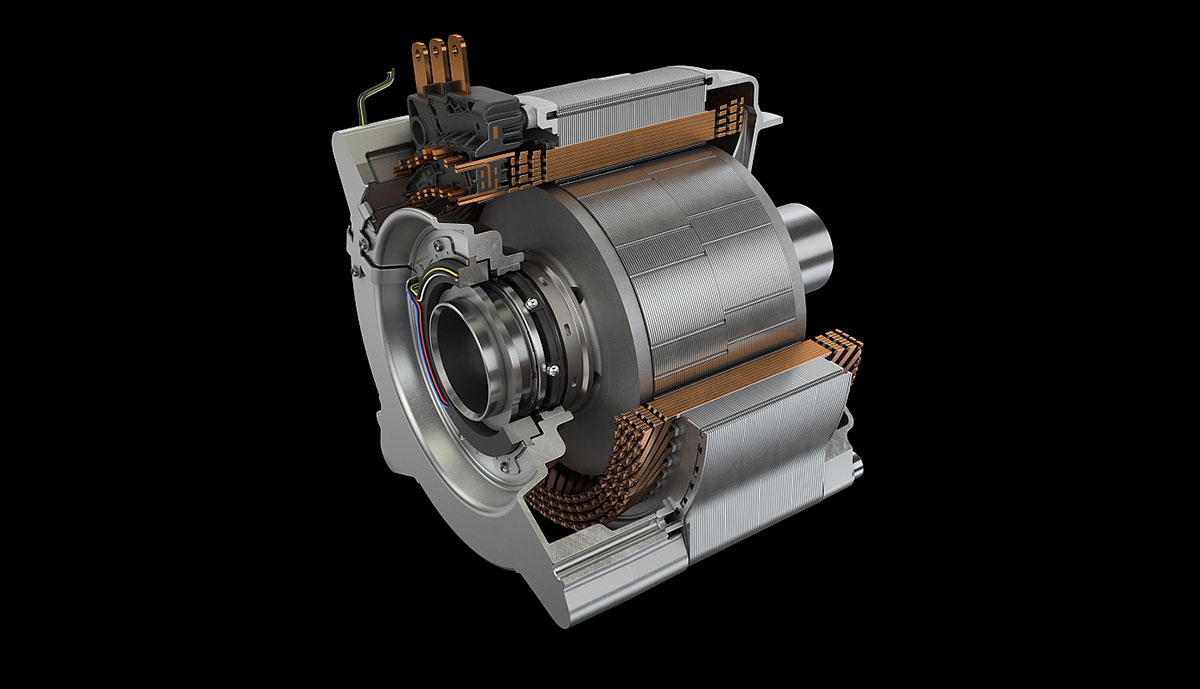

Unter Reuse verstehen die Projektpartner die Wiederverwendung des kompletten Motors in der Zweitnutzung, unter Repair den Austausch von defekten Komponenten und Baugruppen. Beim Remanufacturing werden alle Bauteile ausgebaut, gereinigt, aufgearbeitet und erneut eingesetzt. „Mit diesen Strategien benötigt man weniger Rohstoffe wie Seltene Erden, Kupfer und Co. Allenfalls benötigt man diese noch für Ersatzteile“, erläutert Erdmann. Mit dem werkstofflichen Recycling planen die Projektpartner das sortenreine Demontieren des Motors vor dem Schreddern. Welche Werterhaltungsstrategien jeweils angewendet werden sollen, analysieren die Projektpartner anhand von Referenzmotoren für den Pkw-Bereich.

Aufbau einer Prozesskette

Im Rahmen des Projekts entsteht eine komplette Prozesskette, wobei jede Station einen eigenen Demonstrator beziehungsweise Versuchsstand erhält – „von der Eingangsprüfung für die Klassifikation des Motors über die Demontage, Entmagnetisierung, Reinigung, Befundung der Komponenten, Aufarbeitung bis hin zur Remontage und End-of-Line-Prüfung, wo die Funktionsfähigkeit des Motors untersucht wird“, heißt es in einer Mitteilung.

„Beispielsweise würde man während dieses Prozesses ein Motorgehäuse mit geringfügigen Verschleißspuren für den erneuten Gebrauch einstufen und gegebenenfalls mit zerspanenden Prozessen aufarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Abhängig von der gewählten Werterhaltungsstrategie fallen unterschiedliche Prozessschritte und Prozessketten an, der Aufarbeitungsaufwand kann also variieren“, erklärt Erdmann.

Eine Herausforderung sei beispielsweise die Demontage und Wiederverwendung der in den Motoren verbauten Magnetwerkstoffe. Erdmann: „Ein Rotor mit Permanentmagneten lässt sich aufgrund der Beschichtung der Magnete als auch deren Verklebung selbst im manuellen Demontageprozess nur schwer mittels mechanischer Verfahren in seine Bestandteile zerlegen. Hier gilt es, zerstörungsarme Demontageverfahren zu etablieren.“

Unterstützung durch KI-Entscheidungstool

Bei der Wahl der jeweils besten Werterhaltungsstrategie hilft ein im Projekt entwickeltes Künstliche-Intelligenz-Entscheidungstool (KI), das Zugriff auf die Produkt- und Prozessdaten eines E-Motors hat, die in einem digitalen Zwilling gespeichert sind.

Das im Projekt gesammelte Wissen soll für das Design neuer elektrischer Motoren genutzt werden. Ziel ist es laut den Forschern, den Prototyp eines Motors für die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, der leicht demontiert werden kann und auf den sich die vier genannten Werterhaltungsstrategien problemlos anwenden lassen.

EVrules meint

Die Groupe Renault macht mit der Sparte „NEUTRAL“ genau das im Artikel erwähnte, durch den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft sollen entsprechende Marktpontentiale im Recycling und der Wiederaufbereitung ausgeschöpft werden.

Laut deren Pressemeldung „The Future Is NEUTRAL: The circular economy is stepping into a new era!“ (18 October 2022) wird folgendes geäußert: „With the objective of the business portfolio reaching a turnover of more than €2,3 billion[2] and an operating margin of more than 10%[2] by 2030“.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn es sich so entwickelt, je mehr wir im Kreislauf halten können, desto besser ist es ökologisch und hoffentlich auch ökonomisch.

Klaus meint

Zu Renault folgendes:

Mein E-Auto Renault Zoe hat jetzt einen Lagerschaden am Motor, bei 130.000 km Laufleistung.

Von Renault Fachwerkstätten in Deutschland wird nur angeboten „komplett neuer Motor“ für ca. 3000.- Euro , oder Austauschmotor ca. 2300.- Euro.

Dazu kommt Ein-/Ausbau mit weiteren 3000.- , in Summe also 6000.-

Da sind wir an der Grenze „wirtschaftlicher Totalschaden“.

Ein Lagertausch (eine echte Reparatur) wird nicht angeboten.

Freie Werkstätten sind i.d.R. noch nicht vorbereitet für diese Aufgaben, oder trauen sich nicht dran.

Michael meint

Mein Gott, gebrauchte Verbrennermotoren sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Ersatzteilversorgung. Jetzt braucht es das Fraunhofer und KI. Verrückte Zeiten.

Andi_Xe meint

Hier ist wohl eher gemeint, dass ein gebrauchter Elektromotor, eventuell mit neuen Lagern, in ein neues Fahrzeug eingebaut wird.

Jörg2 meint

Michael beschreibt genau das.

Andi_Xe meint

@Jörg, Michael schreibt von „Ersatzteilversorgung“.

Bis her wurden in Neuwagen aber keine gebrauchten Teile geschweige den gebrauchte Motoren verbaut.