Stellantis hat die neue, auf elektrische Fahrzeuge ausgelegte Plattform „STLA Large“ vorgestellt. Sie soll die Basis für eine breite Palette zukünftiger Fahrzeuge im D- und E-Segment (Obere Mittelklasse und Oberklasse) für die globalen Märkte bilden. Die Architektur ermögliche mehrere segmentführende Eigenschaften – „darunter eingebettete Energie, Ladeeffizienz, eine hohe Dynamik, und sie ist Trail Rated für Offroad-Fahrten“, heißt es.

Auf STLA Large basierende Fahrzeuge werden zunächst in Nordamerika bei den Marken Dodge und Jeep eingeführt. Es sollen dann im nächsten Schritt andere Marken wie Alfa Romeo, Chrysler und Maserati folgen. Von 2024 bis 2026 werden laut Stellantis acht Fahrzeuge auf der Plattform auf den Markt kommen.

„Die ‚STLA Large‘-Plattform ist mit beispielloser technologischer Flexibilität entwickelt worden. Diese ermöglicht ein höheres Maß an Fahrzeugvielfalt und erstklassiger Qualität und damit Kundenzufriedenheit aus einem Basissatz von Komponenten“, so der Konzern. Zugleich stehe STLA Large für robuste und kosteneffiziente Fertigungsprozesse, die in mehreren Fertigungswerken übernommen werden können. Die zukünftigen Produkte würden ein vollständiges Spektrum von Fahrzeugtypen abdecken, von herkömmlichen Pkw über Crossover bis hin zu SUV.

„Unsere Ziele für unsere STLA-Plattformen sind ehrgeizig. Genau das ist allerdings auch, was unsere Kundinnen und Kunden heute von uns brauchen“, sagt Carlos Tavares, CEO von Stellantis. „Die Schaffung einer Fahrzeugfamilie aus einem ausgereiften Satz von Komponenten, der flexibel genug ist, um mehrere Fahrzeugtypen und Antriebe abzudecken, wird alle unsere Kundinnen und Kunden unserer ikonischen Marken ansprechen, da wir alle unsere aktuellen Produkte übertreffen. Die Flexibilität und Agilität dieser Plattform ist ihr Markenzeichen und wird eine treibende Kraft für unseren Erfolg beim Übergang zur Elektromobilität in Nordamerika sein.“

STLA Large ist eine von vier globalen Elektroauto-Plattformen, die Stellantis 2021 angekündigt hatte. Diese sollen die Basis der zukünftigen Produkte des Unternehmens stellen. STLA Large soll in mehreren Werken in Europa und Nordamerika installiert werden und es sollen auf ihr auch „Multi-Energy“-Varianten erhältlich sein – also Fahrzeuge mit Hybrid- und Verbrennungsmotoren. „Die ikonischen Marken von Stellantis werden die jeweiligen Modelle auf Basis der STLA Large-Plattform so auslegen, dass diese den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Kundinnen und Kunden am besten entsprechen. Das umfasst Fahrzeuge für Familien, leistungsstarke Fahrzeuge, Geländewagen mit Allrad sowie Luxusfahrzeuge“, erklärt das Unternehmen.

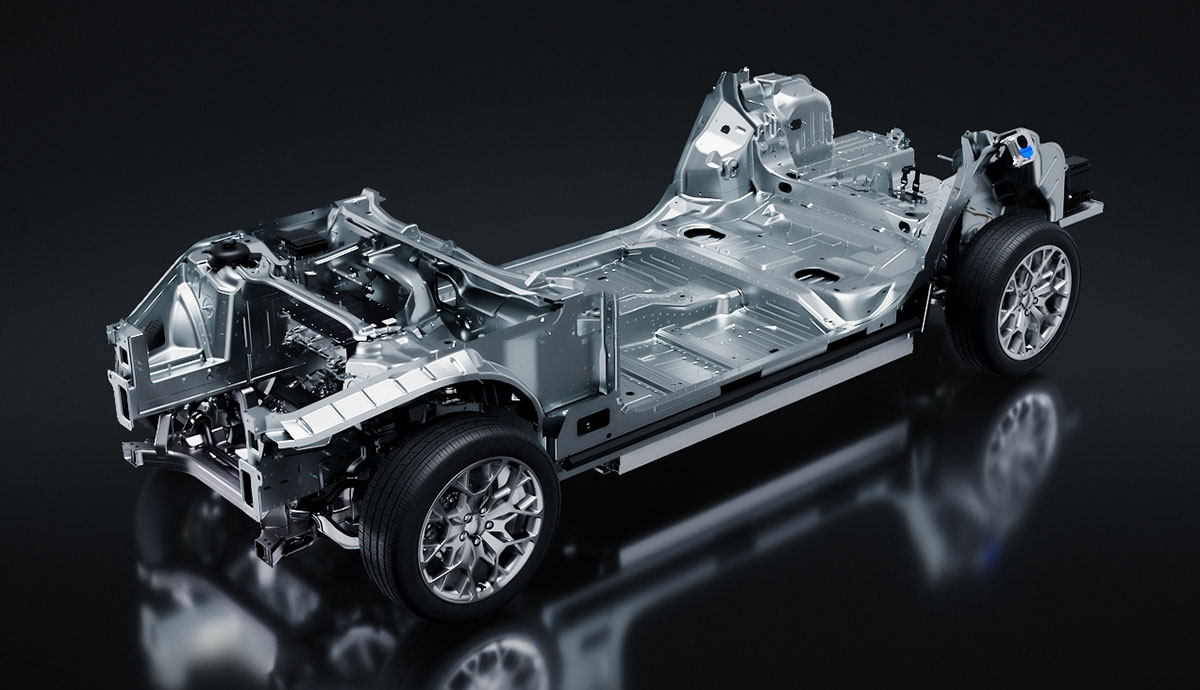

Die Plattform ermöglicht es, den Radstand, die Gesamtlänge, die Gesamtbreite und -höhe sowie die Bodenfreiheit anzupassen. Um fahrzeugspezifische Leistungsziele wie Fahrverhalten, Handling und Komfort zu erreichen, können verschiedene Aufhängungsmodule und Antriebsstranghalterungen eingesetzt werden. „Ingenieure können wichtige Abmessungen wie die vordere Achse zum Fuß des Fahrers, den vorderen und hinteren Überhang oder den Fahrgastraumboden anpassen, um die Fähigkeiten und die Leistung des Fahrzeugs zu optimieren“, heißt es.

Die Plattform verwende fortschrittliche hochfeste Materialien und sei auf Gewicht und Steifigkeit optimiert, „um eine erstklassige Leistung über das gesamte Spektrum der Fahrzeugtypen hinweg zu ermöglichen“. Komponenten innerhalb der Plattform seien darauf ausgelegt, dass der nutzbare Innen- und Lagerraum maximiert ist. Wichtige Komfort- und Leistungskomponenten wie das Innenraumheiz-/-kühlsystem, die Lenkung, die Bremsunterstützung und der Antrieb seien so entwickelt worden, dass der Energieverbrauch minimiert ist und die Reichweite so möglichst hoch ist.

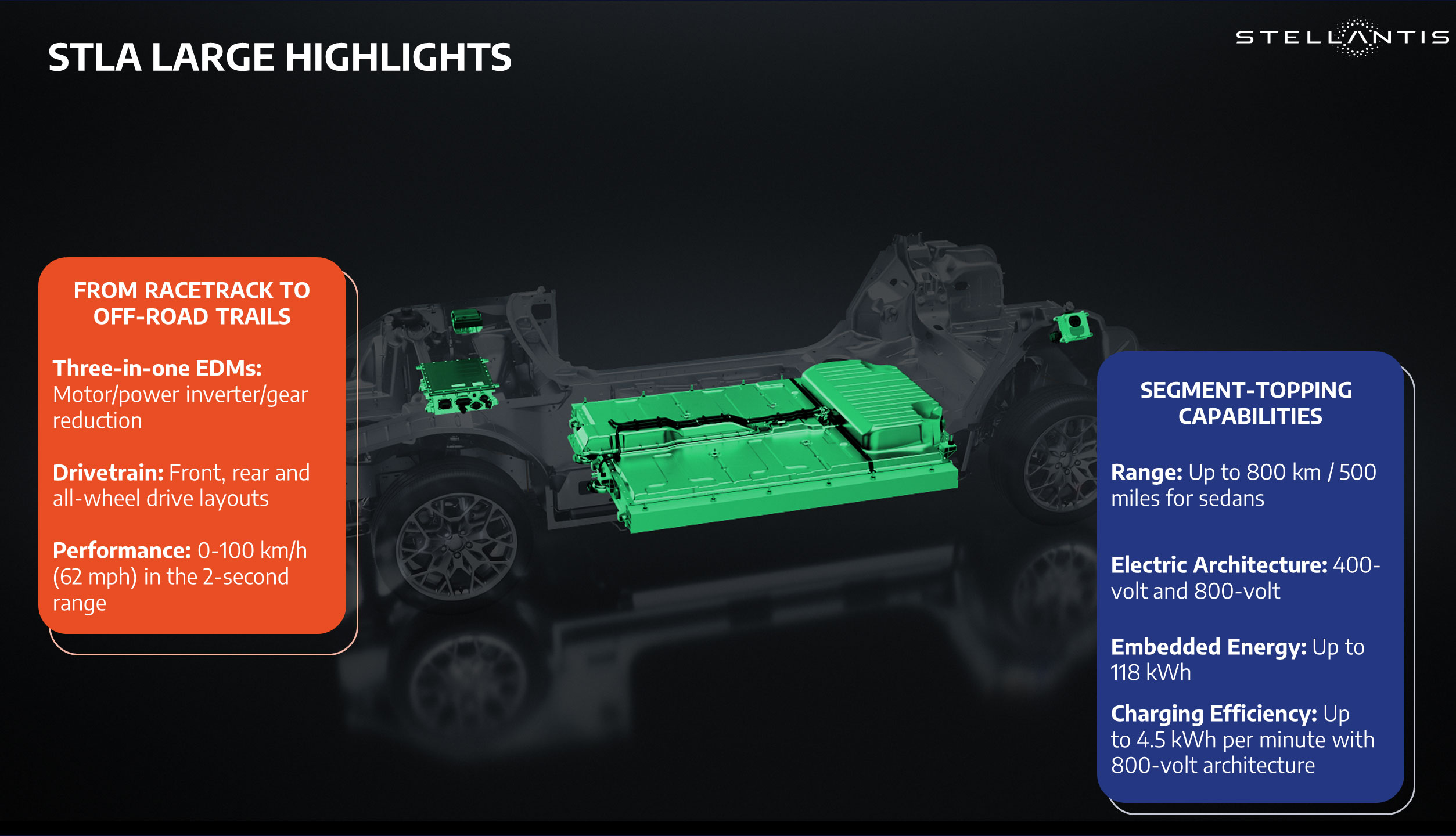

Die Flexibilität umfasst die Antriebssysteme der Unibody-Plattform. STLA Large ist als auf Elektroautos ausgelegte Plattform mit der Option auf 400-Volt- und 800-Volt-Elektroarchitekturen konzipiert und entwickelt. Die Drei-in-Eins Elektroantriebsmodule, die den Motor, den Wechselrichter und das Untersetzungsgetriebe enthalten, können unterschiedlich konfiguriert werden: mit Vorderradantrieb, Hinterradantrieb und Allradantrieb. Der Wechselrichter verwendet Siliziumkarbid-Halbleitertechnologie, um Leistungsverluste zu minimieren. Die Leistung des Antriebssystems kann während der Lebensdauer des Fahrzeugs über „Over-the-Air“-Softwareupdates verbessert werden.

„Basierend auf spezifischen Fahrzeugzielen akzeptiert ‚STLA Large‘ Antriebsstrangverbesserungen wie Sperrdifferenziale oder Radendkupplungen, die die Leistung verbessern oder den mechanischen Widerstand reduzieren können, um Effizienz und Reichweite zu verbessern. Insgesamt hat die ‚STLA Large‘-Plattform das Potenzial, eine extreme Leistung, die jeden der vorhandenen Hellcat-V8 übertrifft, zu liefern“, so Stellantis.

Die Plattform umfasst zunächst Batterie-Optionen mit Energieleistungen zwischen 85 und 118 Kilowattstunden (kWh). Die Entwickler zielen auf eine Gesamtreichweite von 800 Kilometern für Limousinen ab. Die erste Generation von Antriebskomponenten birgt laut Stellantis das Potenzial, eine Beschleunigung von 0-100 km/h im 2-Sekunden-Bereich zu liefern. Das 800-Volt-Akkupaket wird mit bis zu 4,5 kWh pro Minute schnell aufgeladen.

Die vier globalen Elektroauto-Plattformen von Stellantis – Small, Medium, Large und Frame – sind nach Angaben des Konzerns durch die Austauschbarkeit von Batteriezellchemie, Elektroantriebsmodulen, Wechselrichtern und Softwaresteuerung für längere Lebenszyklen konzipiert und konstruiert. STLA Large unterstütze zudem die Elektro- und Software-definierten Fahrzeugtechnologien der nächsten Generation.

Marc1 meint

Ja. alles hängt nun mal von der richtigen eingesetzten Zellchemie ab, wieviel Kilometer ein E-Auto in Zukunft fahren wird, für mich persöhnlich als E-Fahrer und Vielnutzer der E-Mobilität müssen wir mit minimalen Ressourcen effiziente Reichweiten erreichen, was in den Bereichen der Chemie und Physik sicherlich an die Grenzen des Machbaren (besonders im Moment), und in naher Zukunft (neue Ideen sind hier genauso gefragt, aber da gibt es nicht viel aus Deutschland in diesen Zeiten trotz intensiver Forschung, ich will nicht damit sagen das die Bundesrepublik hier keine Ansätze liefern kann, sie hinkt jedoch ein wenig an ausländischen Ideen und Patenten besonders im Bereich der Forschung an moderner Chemie und Batteriematerialien von morgen, nach, das ist mal meine Meinung, wozu würden sich sonst deutche Premiummarken wie Audi, Porsche, VW, Mercedes (etc) bei Quantumscape oder Solid-Power, Sila-NanoTechnologies (um nur einige zu nennen) oder etwa anderen Startups einkaufen sowie sich hier Anteile versuchen zu sichern? Wer hat denn die Nase vorn in der Batteriechemie/Zellchemie? „A game chenger will be coming, we must just wait“ – „the future of mobility will be electricified“ – the research of the right based materials in battery-chemistry will be a holygrail“, but of course, we are on the right line to find it! „Es lebe die Feststoffbatterie…“

CJuser meint

D-Segment (Audi A4, BMW 3er, etc.) ist die Mittelklasse und nicht obere Mittelklasse. Beim E-Segment (Audi A6, BMW 5er, etc.) kann man drum streiten, ob diese als Obere Mittelklasse oder Oberklasse bezeichnet wird.

Ossisailor meint

Das ist der Weg der Multi-Konzerne nach vorne. Stellantis hat jetzt 4 Plattformen für ein großes, breites Portfolio, das vielen Ansprüchen gerecht werden wird. Und sie haben bereits die Werke dafür, die natürlich weiter umgerüstet werden müssen. Aber sie sind da. Und das wird sich in den nächsten Jahren auszahlen.

alupo meint

Ich denke nicht dass es für ein Unternehmen vorteilhaft ist, wenn es viele alte Werke hat und diese umrüsten muss.

Ich habe kürzlich gelesen, dass die Umrüstung einer Fabrik von Auspuffautos auf BEV incl. verbesserer Fertigungsanlagen ganze 2 Milliarden kosten soll. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, will es auch nicht glauben und hoffe inständig, dass diese Zahl deutlich zu hoch gegriffen ist, aber billig wird das nicht. Ich habe dazu aus einer anderen Branche ein paar Kenntnisse und dort war es so, dass bei Grossumbauten die Altanlagenteile logischerweise oft zu höheren Reparaturkosten führten, einfach weil sie eben älter waren. Die dadurch hervorgerufenen zusätzlichen Produktionsunterbrechungen führten zu hohen Deckungsbeitragsverlusten während der Reparatur. Das Weiterverwenden von alten Anlagenteilen war daher oft unwirtschaftlich im Vergleich zu Abriss und Neubau. Aber das wusste man immer „erst danach“ und das auch immer von Neuem.

Meine Bauchvermutung zu den Umrüstkosten lag bisher eher bei 0,5 bis 1 Milliarde pro Werk.

Kennt jemand eine belastbare Zahl die alle Ausgaben berücksichtigt, also nicht nur die reinen Investitionsausgaben sondern auch versteckte Ausgaben in den Forschungskosten, in sonstigen „allgemeinen Kostenstellen“ und in Subventionen?