„Eine Million Elektroautos bis 2020 – ist das nur noch Utopie?“, fragt manager magazin online angesichts der Ergebnisse des aktuellen Index Elektromobilität der Strategieberatung Roland Berger und der aktuellen Zulassungszahlen. Gerade mal ein Drittel der von der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) im Jahr 2010 berechneten Hochlaufkurve für das Millionenziel sind momentan erreicht: Den Berechnungen zufolge hätten Ende 2014 etwa 100.000 Elektroautos auf deutschen Straßen fahren sollen. „Die Realität ist ernüchternd: 29.000“, schreibt das Magazin.

„Das 1-Million-Ziel ist bis 2020 noch zu erreichen“, zitiert manager magazin online zwar den NPE-Vorsitzende Henning Kagermann. Doch auch er sei sich sicher: „Voraussetzung sind allerdings zusätzliche monetäre und nicht-monetäre Anreize“. Kagermann fordere unter anderem „private und öffentliche Beschaffungsinitiativen“ sowie schnellere Abschreibungsmöglichkeiten für elektrisch angetriebene Firmenwagen.

Deutschland fällt international zurück

Auch das zweite große NPE-Ziel neben der Elektroauto-Million rücke demnach „aktuell gerade weiter in die Ferne.“ Hätten Regierung, Unternehmen und Verbände vor fünf Jahren noch getönt, dass der Markt in Deutschland „internationale Strahlkraft“ besitzen soll, „durch attraktive Produkte und Dienstleistungen in einem nutzerorientierten System Elektromobilität“, sehe die Realität im Jahr 2015 im internationalen Vergleich ernüchternd aus.

Die vorliegende neue Ausgabe der Studie Index Elektromobilität belege, „dass Deutschland im Vergleich zum vergangenen Herbst deutlich zurück gefallen ist“, so das Magazin.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Index Elektromobilität

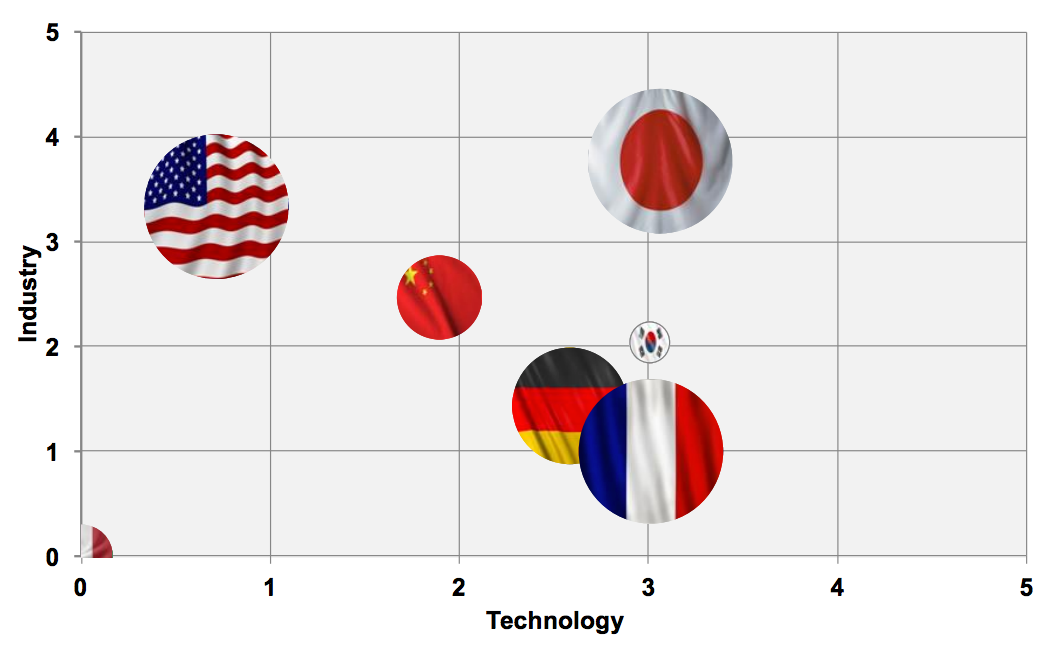

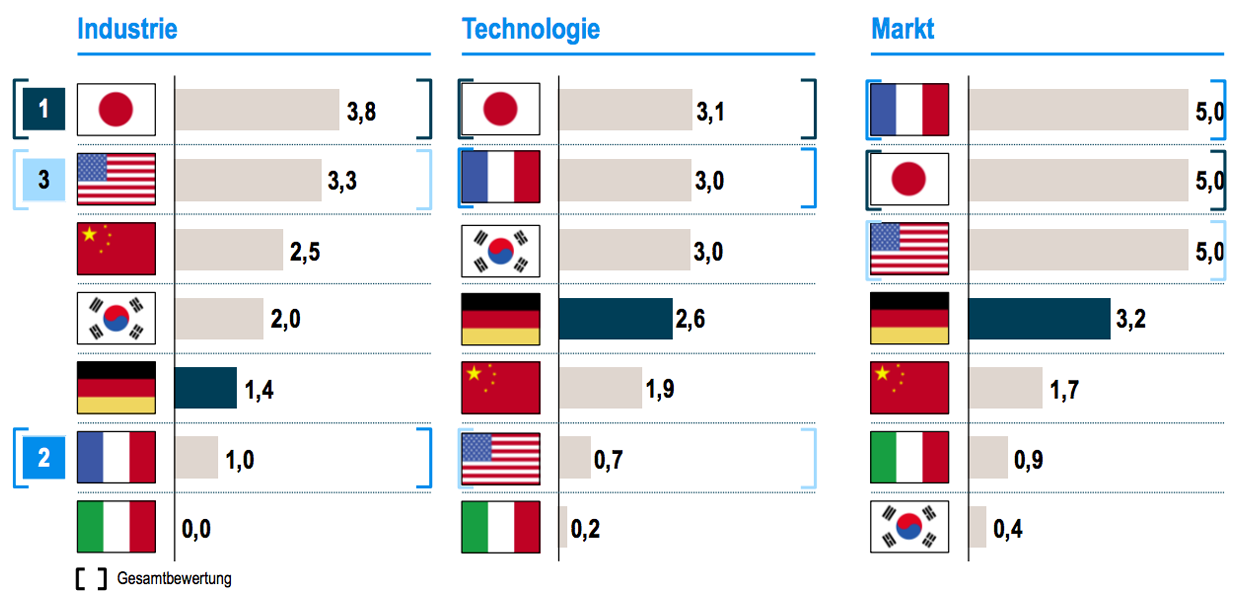

Die deutsche Wirtschaft liegt, so manager magazin online „beim Thema Elektromobilität in keinem der drei analysierten Teilbereiche Industrie, Technologie und Markt global unter den Top Drei. Dabei hatten die Deutschen bei der Technologie vor einem halben Jahr noch auf Rang eins gelegen.“

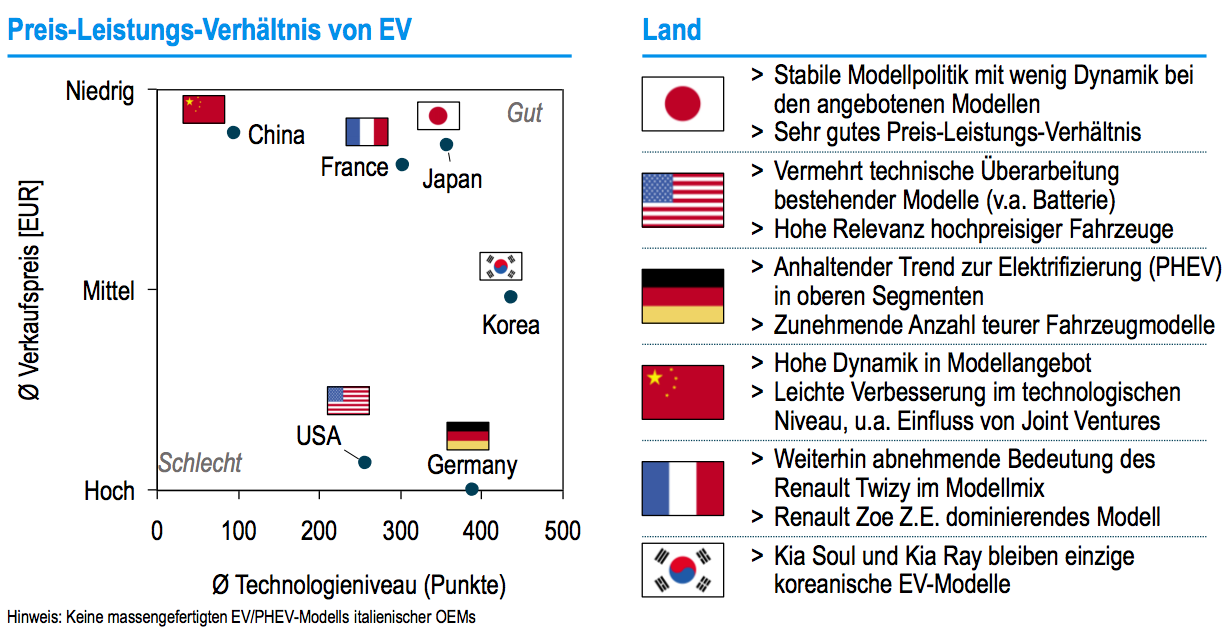

Auf der Absatzseite schließt Deutschland mit 13 Prozent Wachstum zwar weiter zu den führenden Nationen Frankreich, Japan und USA auf, liegt aber trotzdem weiterhin nur im Mittelfeld. Das ergab die Auswertung des Index Elektromobilität von Roland Berger Strategy Consultants und der Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka) für das erste Quartal 2015. Der Index vergleicht die relative Wettbewerbsposition der sieben führenden Automobilnationen (Deutschland, Frankreich, Italien, USA, Japan, China und Südkorea) im Bereich der Elektromobilität. Dabei werden die Indikatoren Technologie, Industrie und Markt analysiert.

„Deutsche Autokonzerne haben in den vergangenen Jahren sehr viel in die Entwicklung der Elektromobilität investiert und nun ein hohes technisches Niveau erreicht“, sagt Roland Berger-Partner Wolfgang Bernhart. „Dadurch lässt sich die Serienproduktion von E-Modellen auch auf das Mittelklassesegment erweitern. Doch Automobilhersteller kämpfen immer noch mit hohen Batteriekosten und -gewicht.“

Ab 2020 müssen 95 Prozent der neu zugelassenen Autos in Europa die festgelegten CO2-Grenzwerte einhalten; diese werden ab 2021 weiter verschärft. Dann dürfen neue Pkws im Durchschnitt nur 95 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer ausstoßen – aktuell sind es 130 Gramm. Die Verschärfung der europäischen Richtlinien setzt Automobilhersteller immer stärker unter Druck: In den kommenden Jahren werden sie in allen Modellreihen mindestens ein Hybrid- oder ein vollständiges Elektromodell anbieten müssen, um die CO2-Grenzwerte einzuhalten. „Die strengeren europäischen Richtlinien begünstigen vor allem die Premium-Hersteller“, erklärt Roland Berger-Partner Thomas Schlick. „Denn mit ihren hochpreisigen Modellen finden sie eher Käufer bei ihrer zahlungskräftigen Kundschaft als Hersteller von Volumenfahrzeugen.“

Doch das soll sich in Zukunft ändern, da die Voraussetzungen für den Bau kostengünstiger und technisch ausgereifter Elektroautos vorhanden sind. Ein deutlicher Schwung für die Weiterentwicklung der Elektromobilität kann durch den Einsatz von Leichtbaumaßnahmen kommen. Denn Autohersteller müssen das Gewicht der Elektroautos deutlich reduzieren, um das zusätzliche Batteriegewicht zu kompensieren. Doch bislang richten sich das Design, die modularen Baukastensysteme und Werkstoffe der Fahrzeuge immer noch nach den konventionellen Baureihen.

„Durch die modularen Baukastensysteme können Autohersteller höhere Stückzahlen zu niedrigeren Kosten erzielen“, erläutert Markus Thoennes, Senior Engineer bei der fka. „Allerdings können Elektroautos zwischen zehn und 30 Prozent schwerer sein als konventionelle Fahrzeuge. Dadurch werden sie ineffizienter. Aus diesem Grund sollten Automobilhersteller stärker auch auf alternative Materialien wie faserverstärkte Kunststoffe und Aluminium setzen. Ein vollständiger Umstieg auf Leichtbaukonzepte wird aber in der nächsten Zukunft aus Kostengründen noch nicht möglich sein.“

China ist Spitzenreiter in der Förderung der E-Mobilität

Seit Jahren treibt China den Ausbau der Elektromobilität mit umfassenden Förderprogrammen voran: Die Regierung subventioniert die Entwicklung der E-Mobilität mit aktuell fast 7,7 Milliarden Euro. Außerdem hat China sein Ladestationsnetz ausgebaut und ein Kooperationsnetzwerk für staatliche Unternehmen gegründet, die sich mit E-Mobilitätslösungen befassen.

Doch noch viel wichtiger ist die aktive Industrie- und Steuerungspolitik des Landes: „Ausländische Automobilkonzerne können ihre Elektrofahrzeuge in China nur dann zulassen, wenn einer ihrer drei Schlüsselkomponenten – Motor, Batterie oder Leistungselektronik – von einem chinesischen Patentinhaber geliefert werden“, sagt Markus Thoennes.

Trotzdem: China ist zwar nach absoluten Absatzzahlen (53.000 Neufahrzeuge) weltweit der zweitgrößte Markt für E-Autos, der Anteil an verkauften Elektro- und Hybridfahrzeugen am Gesamtmarkt liegt mit 0,2 Prozent aber weit hinter den führenden Autonationen zurück. So wächst der Druck auf die chinesische Regierung, damit die Feinstaubbelastung in den großen Ballungszentren deutlich reduziert wird. Deshalb fördern die neuen Programme nur noch Hybrid-Fahrzeuge und reine Elektroautos. Außerdem setzt China verstärkt auf Elektrofahrräder und -roller sowie auf alternative Antriebskonzepte im öffentlichen Nahverkehr.

Industrie – Technologie – Markt: Rankings nach Indikatoren

Die Roland Berger- und fka-Experten bewerten die sieben wichtigsten Automobilnationen nach den drei Indikatoren Industrie, Technologie und Markt.

Industrie

Japan, die USA und China belegen die Top-3-Positionen, denn diese drei Länder zeigen einen hohen nationalen Anteil an der Wertschöpfung – sowohl bei der Automobilproduktion als auch bei der Zellfertigung. Die starke Inlandsnachfrage in Japan und den USA wirkt sich zudem negativ auf die Produktionsprognosen der europäischen OEMs aus. „Europäische E-Modelle spielen auf dem amerikanischen Markt nur eine sehr marginale Rolle“, erklärt Roland Berger-Partner Wolfgang Bernhart. „Damit entgehen europäischen Automobilherstellern wichtige Absatzchancen für ihre neuen Elektroautos.“

Technologie

Bei der Förderung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bleibt China mit knapp 7,7 Milliarden Euro bis 2016 der Spitzenreiter, während Japan seine Fördermittel auf 171 Millionen Euro bis 2016 leicht aufstockt. In den meisten Automobilnationen hingegen sind die öffentlichen Subventionen der E-Mobilität stark rückgängig. Schlusslichter bilden hier die USA und Italien.

Markt

Die USA bleiben der Leitmarkt für E-Mobilität mit rund 120.000 verkauften Elektro- und Plug-In-Autos in den vergangenen 12 Monaten. Den größten Zuwachs verbucht aber der chinesische Markt: Mit knapp 53.000 verkauften Autos konnte das Land seinen Absatz gegenüber Vorjahr mehr als verdoppeln. Ein wesentlicher Grund: die hohe Nachfrage seitens der Städte und Kommunen. Zweistellige Zuwachsraten verzeichnen zudem Deutschland (27%) und Frankreich (13%). Betrachtet man die Anzahl der E-Fahrzeuge am gesamten Automobilmarkt eines Landes, so bleibt Frankreich mit 0,90 Prozent Marktanteil weiterhin an der Spitze, gefolgt von den USA (0,73%) und Japan (0,71%). Deutschland bewegt sich mit 0,43 Prozent wie bisher im Mittelfeld.

newchie meint

„Denn Autohersteller müssen das Gewicht der Elektroautos deutlich reduzieren“

Unser Nissan Leaf hat rund 1500kg, ein Vergleichbarer VW Golf ca. 1350kg, der X5 von meinem Spezl wiegt 2,3 Tonnen und der fährt täglich sage und schreibe 20km Kurzstrecke.

Das Gewicht kann demnach kein Problem sein!

Weiterhin wird beim Bremsen des Elektroautos die kinetische Energie in Strom umgewandelt (Eta ca. 80%) und nicht wie beim Benziner oder Diesel (X5 2,3 Tonnen) in Wärme (in Motor und Bremsscheibe Eta 0% !!!).

Relevant ist bei E-Auto also nicht das etwas erhöhte Gewicht sondern der cwA Wert und der Rollwiederstand der Reifen.

PS.: der ADAC hat gestern den Nissan Leaf mit einem Durchschnittsverbrauch von 24,4kWh angegeben, toll.

Also unser Leaf hat nach 50.000 km eine durchschnittlichen Verbrauch von 16,5kWh.

Das ganze kostet dann nicht 6,83 €/km sondern rund 4,29 €/km. Auf die Art und Weise wird das natürlich nichts mit der E-Mobility.

Wer misst, misst Mist, zumindest beim ADAC.

Twizyfahrer meint

Warum immer diese unsägliche subventionierung von Unternehmern und Selbständigen. Streicht der Staat diese, müssten die Herren Unternehmer sich Fahrzeuge kaufen die sich rechnen und keine Spritschlucker wie seither. In der jetzigen Niedrigzinsfase ist dies nicht zu verstehen. Dies würde den Boom auf E Fahrzeuge sofort verstärken. Dann müsste diese Leute mal ein bisschen rechnen. Das gesparte Geld kommt dann dem Ladestationen Ausbau zu Gute. Wenn sich in Deutschland ein Unternehmer kein eigenes Auto ohne Staat leisten kann, dann soll er laufen.

newchie meint

Da schau her, ein Unternehmerhasser.

Ich hoffe Sie arbeiten beim Staat da wird scheinbar mit der Geldpresse bezahlt.

Übrigens, Sie erhalten eine Kilometerpauschale für Fahrten von und zur Arbeitsstätte.

Ich würde sagen, dass Sie mit ihren sehr niedrigen Kosten (Renault Twyzi) eigentlich den Staat betrügen das Sie unter dem Strich mit diesem Auto mehr Geld erwirtschaften als Sie ausgeben.

Twizyfahrer meint

Bin ich einem auf den Schlips getreten. Nicht wie Sie kann ich alles absetzen, sondern nur die einfache Fahrt, das ist schon mal eigentlich unverhältnismäßig.

Warum sollen Sie auch nicht so behandelt werden wie jeder hier im Land, diese Sonderrechte sind unnötig und fördern nur den Proll und die Steuerhinterziehung. Was wäre einzuwenden wenn Sie ein Fahrzeug kaufen müssen das ihrem Budget entspricht. Was Sie sich kaufen bleibt dann doch Ihnen überlassen, aber bitte ohne Subvention der Allgemeinheit. Vorher 19% Vorabzug, dann Leasingkosten voll absetzen, so kann sich jeder nen Porsche leisten. Hilft das uns allen und der Umwelt. Das zeigt Ihre ichbezogene Denkweise. Kaufen Sie sich doch einen Tesla, damit fördern Sie hier die Forschung ungemein.