Auf stark befahrenen Autobahnabschnitten in Deutschland könnten Oberleitungs-Lkw laut einer Analyse schon 2030 wirtschaftlich attraktiv sein – vorausgesetzt, der Staat baut eine entsprechende Infrastruktur auf. Dadurch würde die CO2-Vermeidung für Speditionen deutlich günstiger als der Umstieg auf synthetische Kraftstoffe, sagt das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung Ifeu.

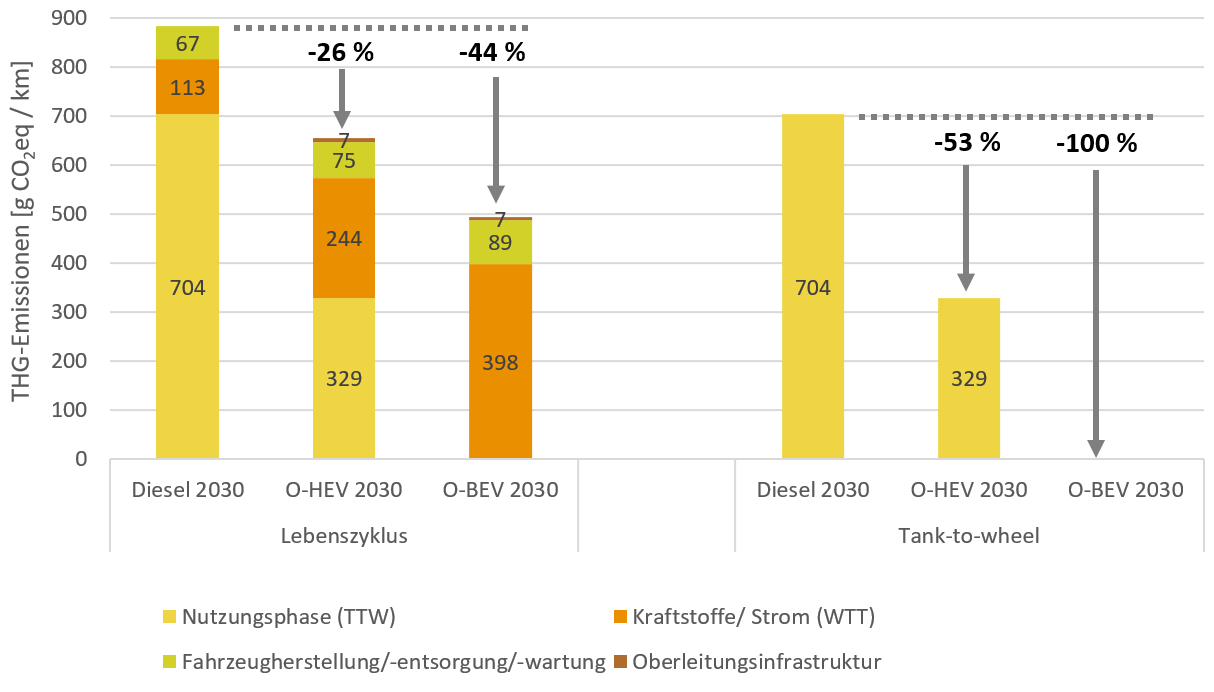

Ein Oberleitungs-Lkw kann der von den Forschern vorgestellten, mit Logistik-Experten durchgeführten Studie zufolge im Jahr 2030 die CO2-Emissionen gegenüber einem Diesel-Lkw fast halbieren, Fahrzeug- und Infrastrukturherstellung und Stromerzeugung mit eingerechnet. Gelingt es, bis 2030 ein Oberleitungs-Basisnetz von 3200 Kilometern Länge auf intensiv befahrenen deutschen Autobahnabschnitten zu errichten, könnten jährlich bis zu 9,2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden – knapp 20 Prozent der Gesamtemissionen des deutschen Straßengüterverkehrs. Wird diese Infrastruktur zukünftig auch durch internationale Lkw-Verkehre genutzt, sinken die CO2-Emissionen weiter.

Die notwendigen Mittel für ein Oberleitungs-Basisnetz von 3200 Kilometern schätzen die Studien-Autoren auf um die sieben Milliarden Euro, die über etwa zehn Jahre investiert werden müssten. Dieser Gesamtbetrag entspreche in ungefähr den jährlichen Einnahmen aus der Lkw-Maut. „Unsere Rechnungen zeigen, dass nach etwa 10 bis 15 Jahren eine Gegenfinanzierung des Systems durch die eingesparten Betriebskosten der Nutzer möglich ist. Das System kann sich dann finanziell selbst tragen“, so Studienleiter Julius Jöhrens vom Ifeu-Institut.

Bei den Berechnungen habe man unterstellt, dass die Lkw-Betreiber wirtschaftlich rational handeln und entsprechende Oberleitungs-Lkw am Markt sind. „Dafür müssen die Flottenbetreiber und die Hersteller sich auf langfristige Vorgaben der Politik verlassen können“, hebt Jöhrens hervor. Zentral sei dabei ein verlässlicher Aufbau der Infrastruktur sowie gezielte finanzielle Anreize in der Startphase.

Das Ifeu hat die Auswirkungen verschiedener Förderinstrumente untersucht. Dazu Jöhrens: „Finanzielle Entlastungen wie eine Kaufprämie oder eine Befreiung von der Lkw-Maut helfen zum Start, werden aber mit einer steigenden Anzahl von Fahrzeugen sehr teuer und sollten daher nur befristet eingesetzt werden. Eine ambitionierte CO2-Bepreisung ist das sinnvollste Instrument für eine nachhaltige und für den Staat kostenneutrale Antriebswende.“

Kostenvorteile von Oberleitungs-Lkw

Oberleitungs-Lkw können laut dem Ifeu die hohe Energieeffizienz von Elektrofahrzeugen erreichen, ohne deren typischen Nachteil einer batteriebedingt CO2-intensiven Fahrzeugherstellung aufzuweisen. Der vergleichsweise geringe Materialaufwand wirke sich auch auf die Kostenbilanz aus: Ein Hybrid-Lkw mit Stromabnehmer rechne sich im Jahr 2030 bereits dann, wenn lediglich ein Drittel der jeweiligen Strecke unter Oberleitung zurückgelegt wird. Das mache ihn auch im Vergleich zu anderen CO2-Minderungsoptionen attraktiv.

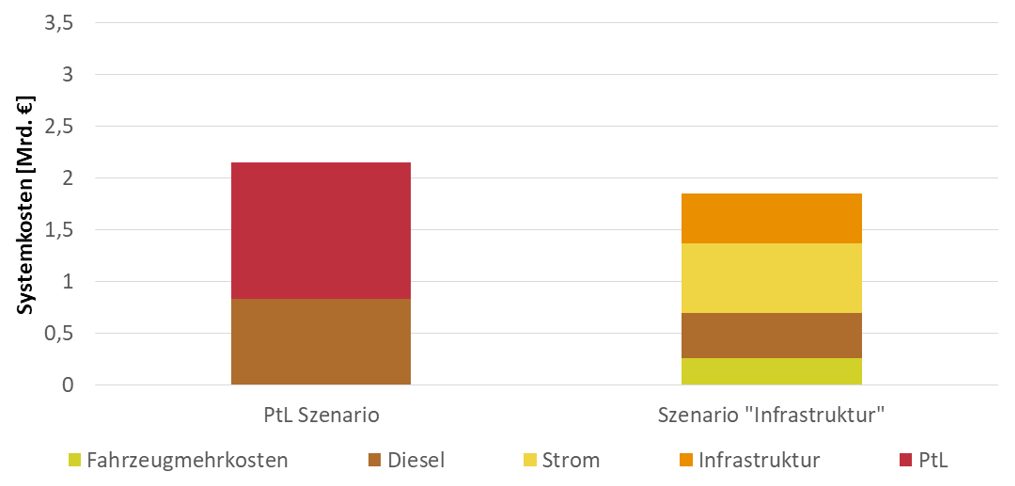

„Gegenüber dem Einsatz von synthetischen Kraftstoffen (Power-to-liquids) kann ein Oberleitungs-Lkw-System bereits dann etwa 10 % Systemkosten einsparen, wenn die Oberleitungen allein durch besonders geeignete inländische Verkehre genutzt werden. Das hat uns selbst überrascht“, sagt Jöhrens. Der Aufbau eines Oberleitungsnetzes auf den deutschen Hauptstrecken könne damit unabhängig von einem möglichen späteren internationalen Systemausbau sinnvoll sein.

„Ein Oberleitungs-Lkw-System spielt seine Kostenvorteile am schnellsten bei einer guten Auslastung aus. Darum sind die hoch frequentierten Strecken zwischen den Ballungszentren wie Hamburg, Berlin, Rhein-Main-Gebiet und Ruhrgebiet der beste Ausgangspunkt“, so Jöhrens. Für wenig frequentierte Strecken seien voraussichtlich Antriebe günstiger, die nicht auf eine sogenannte streckengebundene Energieinfrastruktur angewiesen sind. Hier könnten dann etwa Brennstoffzellen-Systeme eingesetzt werden.

Langfristig erwarten die Ifeu-Experten einen Technologiemix im europäischen Güter-Fernverkehr. Sie fordern: „Wir müssen von der Vorstellung wegkommen, dass es bei zukünftigen Lkw nur noch ein Antriebssystem geben wird. Sicher ist: Der Oberleitungs-Lkw stellt für einen bedeutenden Teil des schweren Straßengüterverkehrs eine ökonomisch wie ökologisch effiziente Lösung dar. Dieses Potential sollte man nutzen.“

Michael meint

Wenn LKW sowieso Oberleitungsabnehmer bekommen um beim Entladen schnell laden zu können, dann kann ein Oberleitungsnetz an Steigungen die Batterien von E-LKW deutlich entlasten. Dann sind die Kosten vertretbar. Da kann dann auch der Tesla während der Fahrt laden ;)

Jörg2 meint

Um beim Be- und Entladen laden zu können, reicht doch aber die Stecker-Dose-Lösung. Das Invest in einen Oberleitungsabnehmer ist da nicht notwendig.

Meine Vermutung:

Solch Oberleitungssysteme werden sich nur dort erhalten/verbreiten, wo das Oberleitungssystem UND die Fahrzeugflotte zu einem abgeschlossenen System gehören und damit die Kosten-/Nutzungsfaktoren in EINER BWA auftauchen.

– Oberleitungslösung im ÖPNV (Bahn, Strassenbahn, O-Busse)

– Betriebsinterne Lösungen auf großen Firmengeländen

Ich kann aber auch gut Mischsysteme vorstellen um das Invest in die Oberleitung in Grenzen zu halten. Also ein BEV-Fahrzeug (Nebenstrecken-Zug, ÖPNV-Bus …), welche regelmäßige Routen mit vielen Stopps und kurzen Zwischenstrecken fährt. Die Streckenabschnitte per Akku (angepasste Akkugröße), an den Stopps per Stromabnehmer nachladen (im städtischen Busverkehr gibt es soetwas bereits).

Peter W meint

Leider ist das nicht so. Der einzige LKW der bei Frankfurt getestet wird ist ein Scania mit 130 kW E-Motor. Damit kann man gerade mal auf der Ebene fahren. Sehr viel mehr Leistung können die Stromabnehmer gar nicht übetragen. Nebenbei laden geht also gar nicht, und an Steigungen kommts auf die 100 kW auch nicht an.

Man kann diese Oberleitung nicht mit der Oberleitung bei der Bahn vergleichen. 20.000 Volt sind auf der Autobahn eine nicht zu verwirklichende Spannung, hier hat man nut 1000 Volt, und damit sind 200 kW mit einem sich bewegenden schleifenden Abnehmer schon Grenzwertig.

Alter_eg.o meint

Natürlich geht sowas. Bei Steigungen hilft der Bordakku, der bei Gefälle wieder geladen wird, bzw auf Strecke nachgeladen wird.

xdaswarsx meint

Wenn sogar die Oberleitungs-Lkw günstiger als synthetische Kraftstoffe sind, dann ist letzteres ja sowas von gestorben.

Jörg2 meint

Was wäre eigentlich das fallback level bei Ausfall der O-Leitung?

Und, wie zügig würden solche System grenzüberschreitend abgestimmt? (Die Bahnen brauchen für solche Abstimmungen bekanntlich Jahre.)

Aber egal:

Wenn die erste Serie an BEV-LKW stabil 400km fährt (real, auch im mitteleuropäischen Winter), dann ist das Startfenster für viele viele andere Lösungsansätze einfach zu.

Da können Entwickler hoch und niedrig springen, wenns der Frachtführer nicht kauft, dann ist es für die Tonne.

alupo meint

Ich halte OberleitungsLKWs, SynFuels oder mittels Wasserstoff angetriebene LKWs für die reinste Geldvernichtung und schlimmer noch, reine Energieverschwendung.

Teslas Semi soll dieses Jahr in Kleinserie auf den Markt kommen. Der Verbrauch soll laut Tesla bei 2 kWh/km liegen. Und dann noch die weiteren Vorteile.

OberleitungsLKWS oder andere dämliche LKW-Ideen ist ein Raubzug gegen jeden ehrlichen Steuerzahler.

Pferd_Dampf_Explosion_E meint

Und wieder brauchen wir Elon Musk, damit er uns zeigt, wie es geht.

Das ist richtig blamabel und dass, obwohl wir wirklich gutes technisches Know How haben. Und finanzielle Mittel sind auch genügend vorhanden, werden aber für Sinnfrei-Projekte verdaddelt.

alupo meint

JA, diese unaufhörlich wiederkehrenden Peinlichkeiten sind gerade für die Ingenieursnation Deutschland mittel- und langfristig sehr imageschädlich.

Langsam merkt es jeder Trottel in der Welt, dass von Deutschland keine Innovationen mehr zu erwarten sind.

Das fing einmal mit der Erfindung des Walkmans an, ging über die CD (DVD, BlueRay), USB-Player, Handys, Smartphones, Flachbildschirme zu Elektroautos mit über 600 km Reichweite gemäß WLTP (nicht NEFZ!!!!!) weiter in Richtung 40t Zugmaschine mit über 800 km Reichweite bei 80.000 Pfund und 96 km/h. Also wäre die Reichweite in Europa trotz ca. 10% höherem Gesamtgewichtes bei den hier nur erlaubten 80 km/h nochmals höher.

Nichts davon wurde in Deutschland erfunden, sondern zuerst nur in Abrede gestellt. Und das war nur eine spontan aufgestellte Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Deshalb schreibe ich immer, dass wir uns wohl Griechenland als Vorbild nehmen. Das sieht man gut an den Kompetenzen unserer Jugend, siehe Pisa Studie. Mit einer Playstation im 24 Stundeneinsatz wird man wohl kaum Ingenieur, eher ein ….

Broesel meint

@alupo

Ich sehe die Ingenieursnation Deutschland auch auf dem absteigenden Ast. Die Frage ist nur: Sind sie in der Position dies zu bemängeln? Dies wären sie nur, wenn sie tatsächlich selbst ein Ingenieur wären und dazu noch ein Guter. Wenn ich allerdings sehe, wie sie bei 2kWh Verbrauch auf 1 km von Vorteilen sprechen, fehlt mir der Glaube an ein nennenswertes Ingenieurtum bei ihnen. Was also befähigt sie, die Ingenieure in diesem Land pauschal zu beleidigen? Sind es ähnlich tiefgehende Kenntnisse, die uns unsere Intellektuellenpartei (die Grünen) mit der Kugel Eis für die Energiewende oder neuerdings Kobolden und Zwischenspeicherung des Stromes in Stromnetzen zum Besten gibt? Indiskutabel ist es, wenn „Wirtschaftswissenschaftler“, Soziologen, „Politikwissenschaftler“, u.Ä. Dinge fordern, die sie selbst nicht mal im Ansatz verstehen.

150kW meint

„Und wieder brauchen wir Elon Musk, damit er uns zeigt, wie es geht.“

Wenn Musk schon versucht das Sonntagsfahrverbot für BEV LKW zu kippen, hab ich so dass Gefühl, das es beim Tesla Semi noch nicht so ganz rosig aussieht.

Jörg2 meint

@150

Oder: Wenn sich TESLA aktiv in die europäische Gesetzgebung zum Schwerverkehr eingearbeitet hat, scheint es mit einer Europaversion des SEMI nicht mehr lange zu dauern.

Da sind Glaskugeln sehr sehr unterschiedlich gestrickt… ;-))

150kW meint

Warum unterschiedlich, wird einfach beides zutreffen :)

Broesel meint

@alupo

2kWh pro km???

Welche weiteren Vorteile, außer dem gewaltigen Kostenvorteil?

Also 2 kWh/km*100 km*0,3€/kWh=60 €. Da muss der LKW sehr viel Diesel brauchen oder der Diesel sehr viel teurer als momentan werden, um Ihren Preisvorteil zu erhalten. Die Welt ermittelte für moderne LKW´s 2016 einen Verbrauch von 32 l/100 km. Derzeit also etwa 32*1,15 €=36,8 €. Wo ist er, Ihr Preisvorteil? Man kann dann nur hoffen, dass der Semi tatsächlich weniger braucht und nicht auch noch weit vom angegebenen Verbrauch entfernt liegt, wie bei Tesla üblich. In Stromteuerland Deutschland (und die wirkliche Energiewende fehlt noch völlig, den richtig teuer wird der Traum vom (saisonalen) Speichern) wird sich das vorerst nur rechnen, wenn der Michel den subventionierten Strom für die LKW´s auch noch mitlöhnt. Und ich bin nicht gegen eMobilität, aber ich kann rechnen.

Sledge Hammer meint

@ Broesel

Aber dass der Michel den subventionierten Diesel für die LKWs mitlöhnt finden Sie in Ordnung? Rechnen kann ich auch.

Broesel meint

@Sledge Hammer

Erkennen sie einen Unterschied zwischen einem weniger hemmungslosen Steuerzugriff des Staates beim Diesel, denn mehr passiert beim Diesel nicht, und einer direkten Bezahlung durch den Michel bei Netzumlage, EEG-Vergütung? Wir sind schon weit gekommen, wenn eine weniger irrsinnige Besteuerung schon als Subvention gilt.

Sledge Hammer meint

@Broesel

dann halt nochmal ganz langsam zu mitschreiben. Sie als Dieselfahrer zahlen eine erhöhte KFZ-Stuer um den LKWs einen subventionierten Dieselpreis zu ermöglichen. Beim Strom findet übrigens das gleich Spiel statt. Sie bezahlen 30 ct/kWh und die Industrie nur 15 ct/kWh. Ich nenne so etwas Subvention, Sie nennen es „eine weniger irrsinnige Besteuerung“, hat aber den gleichen Effekt.

Broesel meint

@Sledge Hammer

Scheint nicht so ganz einfach zu sein für Sie. Wenn weniger oder mehr Diesel durch LKW´s verbraucht wird… wird dann automatisch meine KFZ-Steuer höher? Nein. Der Staat muss bei Wenigerverbrauch nur irgendwann eine Einnahmequelle generieren. Mehrverbrauch dagegen freut den Finanzminister. Wird aber im großen Maßstab subventionierter Strom in Industrie, bzw. im Verkehr verbraucht, wird der Strom durch die Umlagen ganz automatisch jedes Jahr teurer. Zumindest für alle, die nicht aus dem Umlagesystem flüchten können. Ob sie das Subvention nennen oder nicht, ist eher unerheblich. Tatsache ist nur, bei Mehrverbrauch Diesel kostet das nicht automatisch jemand Anderen mehr Geld. Beim Strom sieht das eben ganz anders aus.

MichaelEV meint

@Broesel: Ihre Ansicht ist sehr oberflächlich. Die Kosten für CO2 sind in etwa beziffert (vermutlich eher deutlich zu niedrig) und wenn die Kosten durch den Verursacher nicht gedeckt sind, zahlt dies die Allgemeinheit und damit ist es eine Subvention.

Wie sie die Stromkosten der Zukunft voraussehen ist bewundernswert. Aber wenn EE-Stromgestehungskosten immer weiter sinken, alte teure EEG-Vergütungen auslaufen und EE-Strom mit Einbezug externer Kosten jetzt schon am günstigsten ist, scheint ihre Glaskugel anscheinend einen Defekt vorzuweisen.

Broesel meint

@MichaelEV

Meine Ansicht ist oberflächlich? Also um eines noch mal klar zu stellen: Ich bin für die Energiewende und mein nächstes Auto wird hoffentlich elektrisch. Allergisch bin ich allerdings gegen Leute, die so tun als würde ab jetzt der Strom durch die Energiewende immer billiger. Bisher wird so gut wie kein Strom zwischengespeichert. Die Speicherung wird aber sehr viel Geld kosten. Kündigt nun z.B. Siemens eine Speicherung für 6ct/kWh (Hot Rock Plant) an, poppt unmittelbar ein Artikel bei erneuerbareenergien.de auf, in dem ein Erneuerbare Energien Ass sagt, damit sei die saisonale Speicherung möglich. Dies ist ein Bärendienst an der Energiewende. Denn während Siemens mit einer zweifellos hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Befüllung/a rechnet, bedeutet saisonal exakt 1 mal! Entsprechend sauteuer wäre die Speicherung pro kWh. Verfolgen sie denn die Ausschreibungen nach EEG? Also onshore Wind wird seit vielen Ausschreibungsrunden nicht mehr billiger in D. Und wieviele Projekte ganz ohne EEG wurden in Betrieb genommen? Ich würde meinen, die EnBW baut momentan das erste Projekt (Solar). Bis 2025 kommen ein paar Offshore-Projekte dazu. In anderen Ländern fallen die Preise tatsächlich deutlich. Aber rechnet man immer höhere CO2 Kosten rein, wird der erneuerbare Strom sicher irgendwann billiger. Ich zahle inzwischen 118 € Stromabschlag, Gas etwa die Hälfte. 2006 war mein Gasabschlag bei 50 € und Strom bei 35 €. Ich kann mir das leisten, die Frage ist: Wieviel können sich Andere noch leisten?

MichaelEV meint

Ich verstehe nicht, wieso sich manche Gedanken nur um den „schwierigen“ Teil der Energiewende drehen, wo wir nur einen Bruchteil des einfachen Potentials ausgeschöpft haben. Es liegt noch soviel einfaches und günstiges Potential brach und es gibt sogar noch mindestens einen „Free Lunch“, also wieso jetzt Gedanken an saisonale Speicher verschwenden (Forschung ausgenommen).

Eigentlich kann ich die FDP nicht leiden, aber der Markt regelt es. CO2-Bepreisung, alle Kosten einpreisen und keine Subventionen. -> Die Energiewende wird eine rasante Entwicklung nehmen.

Der soziale Faktor war bei dem bekannten Lösungsansatz mit dem Umlageverfahren berücksichtigt.

Broesel meint

@MichaelEV

„Ich verstehe nicht, wieso sich manche Gedanken nur um den „schwierigen“ Teil der Energiewende drehen“ Mit Verlaub. Die Forderung nach 100% Erneuerbare stammt nun wirklich nicht von mir. Dies impliziert nun aber selbstredend saisonale Speicher. Und da wir Deutschen ja nun mal weit im Norden wohnen und dennoch meinen Solarenergie (weil nicht so störend wie Windrädchen) richtet alles, wäre der Speicheraufwand enorm. Aus meiner bescheidenen Ingenieursicht ist eine weitgehende Elektrifzierung von Verkehr und Wärme und dafür der Verzicht auf die 100% der wesentlich bessere, billigere und damit sinnvollere Weg. Wenn man sich auf Jahressicht mit 70 oder 80 % und einer Ergänzung durch Gas bescheiden würde, wäre das deutlich einfacher. Mir scheint nur unsere Politik und Teile der Gesellschaft wollen die Maximallösung.

MichaelEV meint

Unsere Energiewende steht bei 14%, also noch ganz am Anfang. Perfektion ist ineffizient und teuer, insofern kann man ihren Gedankengang nachvollziehen. Aber lassen wir uns erstmal die 80% erreichen.

Wenn diese erreicht sind, sind die technischen Voraussetzungen wieder ganz andere und man kann die restlichen 20% nochmal neu bewerten.

Stocki meint

Wo kommen diese 2kWh/km eigentlich her? Das wäre ja mehr als das zehnfache eines PKWs. Da kann was nicht stimmen. Ein 40t Diesel-LKW braucht ja auch nicht das Zehnfache gegenüber einem Diesel-PKW.

Peter W meint

Wenn man das teuerste Szenario (e-fuels) mit dem zweitteuerste vergleicht, hat das natürlich Vorteile, vor allem dann wenn es der Staat bezahlt. Für Spediteure eine gute Idee, für den Steuerzahler ein Fass ohne Boden.

Mit geschätzten 7 Milliarden, also in der Praxis etwa 21 Milliarden, könnte man auch 200 Millionen Kilowattstunden Akkuleistung kaufen. Das würde für eine halbe Million LKW reichen, und die Wartung fällt weg.

Weiter so Deutschland, immer raus mit den Subventionen.

Die Bahn könnte das Geld sinnvoller einsetzen.

Daniel meint

Vor allem wenn der kostenvorteil am Ende – trommelwirbel – 10% sein sollen…

E-Tom meint

“ vorausgesetzt, der Staat baut eine entsprechende Infrastruktur auf.“ Sind damit auch die Kosten gemeint? Dann verschaffen sich die Speditionen mit LKW nochmals einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Schiene. Die damalige Deutsche Bundesbahn musste ihre neuen Oberleitungen selber finanzieren. Das sollte nun mit den Autobahnoberleitungen über die Maut abgerechnet werden. Eine niedrigere Maut bei Oberleitungsbetrieb und eine höhere mit Verbrennungsmotor wäre zielführend.

stefan meint

Nix für ungut, auch ich würde die Verlagerung auf Schiene bevorzugen, aber sehen wir der Wahrheit ins Auge: auf der Schiene wirds weniger, Jahr für Jahr, selbst in AT, wo’s noch um Universen besser läuft als in DE (wo die Schiene schlicht eine Katastrophe ist).

Dafür gibts eine Menge Gründe, von zuwenig Invest in die Infra (besonders in DE) über mangelnde Flexibilität, Kundenservice (gegenüber Unternehmen) wird eher kleingeschrieben, staatlich orchestriert (folglich wenig personelles Engagement), uvm

Um die Schiene konkurrenzfähig zu machen, brauchts um viele Milliarden mehr als die oben kolportierte Oberleitungssumme, organisatorische Änderungen und etliche Jahre der Umsetzung (ohne Berücksichtigung von Bevölkerungseinsprüchen, von wegen nicht-vor-meiner-Haustür). Reden wir in 20 bis 25 Jahren weiter

stueberw meint

Vergleicht doch bitte mal “ Verlagerung des Güterfernverkehrs vom LKW auf die Schiene“

Infrastruktur bei der Schiene, sprich Oberleitung, bereits vorhanden.

Kostenersparnis = enorm.

Co2 – Einsparung = gigantisch hoch.

Fazit: Was bringen Studien die Not mit Elend vergleichen? Nichts

Duesendaniel meint

Richtig! Ein Blick in unsere Nachbarländer zeigt, wie das geht.

https://youtu.be/D1-p6rE60Hs

Aber die haben ja auch nicht so eine mächtige Autolobby, vor der die Politik kuscht.

Andreas meint

Man nehme eine unausgegorene Idee (Synthetische Kraftstoffe: Wo kommt das ganze saubere CO2 in millionen Tonnen/a zusammen?) und rechnet eine andere unausgegorene Idee dagegen.

Ergebnis: Eine der beiden unausgegorenen Ideen ist besser.

LarsDK meint

Mit wie vielen LKW rechnen die denn per km? Bei Zügen ist das ja recht einfach, da ist es ja die Bahn die ihre Züge planmäßig auf Strecken schickt, aber wie soll zu jedem Zeitpunkt genug Leistung an jedem Ort zur Verfügung stehen um eine unbekannte Anzahl von LKW mit genügend Strom zu versorgen?

Viele haben angst, dass durch das Laden von Elektroautos in der Garage das Stromnetz zusammen bricht, was passiert wenn wegen Überlastung das Oberleitungssystem zusammenbricht?

Skodafahrer meint

Es stellt sich die Frage ob man in Zukunft Batterien, externe Versorung über Oberleitung, Wasserstofftechnik oder PTL nutzt.

Für Antriebe über Wasserstofftechnik oder PTL braucht man viel mehr regenerativ erzeugten Strom als bei batterieangetriebenen oder über eine Oberleitung versorgten LKW.

Momentan geht die Entwickung in die Richtung Batterie LKW. Diese Woche ging bei der Akasol in Langen eine neue Produktionslinie in Betrieb, dadurch wurde die mögliche Jahresproduktion von Batteriemodulen (Zellen werden zugekauft) auf 800MW verdoppelt.

Die Reichweite reicht hierbei derzeit noch nicht für die Langstrecke.

Tesla plant schon seine Fabrik für den neuen Semi-Truck.

Pferd_Dampf_Explosion_E meint

Vielleicht sollte dieses geniale Institut auch mal atomgetriebene LKW als Alternative untersuchen, E-Fuels sind doch viel zu einfach; sind wahrscheinlich bei der CO2-Betrachtung top. Oder wie wäre es, den Warenstrom auf eigens für schwimmfähige LKW gebauten Kanälen fließen zu lassen. Ist top interessant und rechnet sich vielleicht auch schon in 10 bis 20 Jahren, wer weiß. Herr Scheuer sollte dringend einen entspr. Forschungsauftrag an die deutsche Gesellschaft für Kanalinfrastruktur vergeben.

Ich bin heute unter der innovativen Infrastruktur bei Frankfurt durchgefahren: so etwas Beknacktes bekommen nur Deutsche hin, und wundern sich, warum die Deutsche Bahn mit Zügen kaum noch eine Rolle spielt.

Frank Fox meint

Das ist wirklich toll. Dennoch gehören Waren auf die Scheine, die haben bereits ein ausgebautes Oberleitungssystem!

Marc Mertens meint

@Frank Fox: da haben sie absolut Recht. Das Oberleitungssystem für LKW ist bzw. wäre ein deutscher Alleingang, ist international kaum vermittelbar und unterstützt ganz direkt ersichtlich nur die Stromerzeuger, Siemens Energy Solutions und die Infrastrukturanbieter inkl. der ganzen Wartungsfirmen. Was anderes wäre, wenn man die LKW intelligent als Vollhybride oder mit Range Extendern in Form von H2-Brennstoffzellen oder Akkus etc. kombinieren würde. Die Skandinavier testen derzeit auch lieber induktive oder Laufschienen gebundene Ladesysteme im Boden. Das wäre vermutlich weit weniger störanfällig.

Das Artikel-Aufmacherfoto von dem AB-Oberleitungs-Entwicklungskonsortium zeigt eigentlich auch schon die größte Verwundbarkeit des Systems – der Orkansturm! Wenn hier einzelne Segmente wegen Unfällen oder Unwetter zerstört sind, wird nicht nur der Ladestrom unterbrochen, sondern die Metall-Trümmerstücke legen sofort die gesamte Autobahn lahm! Solche Kosten werden aber gerne verschwiegen.

Während wir uns also mit der Technik des 18. Jahrhunderts während des Zugverkehrs bemühen, wird in der Schweiz im großen Stil die HYUNDAI BZ-LKWs inkl. dezentraler H2-Erzeugung vom Staat gepushed. Aber wir Deutsche brauchen anscheinend einfach in allem einen extra Weg oder eine Neuerfindung des Rads. Sich der DACH-Initiative für H2 in Industrie, Gebäudetechnik und Logistik anzuschließen wird lieber totdiskutiert. Dabei würden genau dadurch die benötigten Skaleneffekte erzeigt und die Technik evolutioniert. ;-)

Und mit ALSTOM gibt es schon gute Zugsysteme die auch ohne Oberleitung auskommen. Oh Wunder, sie werden mit Wasserstoff angetrieben und funktionieren mit dem iLint bereits in Norddeutschland wohl ohne große Vorkommnisse. Und explodiert ist auch noch kein Zug oder Mirai oder Nexo.

:-))

MichaelEV meint

Und BZ-LKWs sind international vermittelbar und haben geringe Kosten? Wohl kaum.

Marc Mertens meint

Die Absatzmenge an FCEV alleine in der ASEAN-Region dürfte schon genug Bedarf darstellen und die Tests z. B. mit den schweren Kenworth/Toyota-LKWs in der US-Hafenlogistik inkl. TriGen-H2-Kraftwerke sehen auch klar 5-/6-stellige Absatzmengen vor.

Meiner Meinung versperrt sich Deutschland mit zu viel Problemorientierung anstatt Lösungsorientierung hier selbst den Weg. Abgesehen davon, dass man Skaleneffekte am besten weltweit generiert.

Die Vollhybride waren bei Toyota anfangs auch komplette Zuschussgeschäfte. Ein Prius kostete deutlich mehr als die ca. 35.000 DM damals. Ab der 2. Modellpflege sah es schon anders aus und jetzt im gesamten Modellportfolio werden die Früchte und Effizienzen geerntet.

Wenn HYUNDAI und TOYOTA hier die Skaleneffekte wieder mit den FCEVs hinbekommen, dann werden wir ggf. wieder sehr dumm aus der Wäsche gucken.

Ich bin mal gespannt und zumindest gibt es in München vier H2-Tankstellen. Das reicht mir und die Unterhaltskosten sind ähnlich niedrig wie bei BEVs in der Wartung. So die Aussage von Werkstattleitern. ;-)

MichaelEV meint

BEV ist der Weg, hier wird es die Skaleneffekte geben.

Nichtsdestotrotz hält sie keiner auf sich einen FCEV zu kaufen. Wenn sie soviel davon halten, sollten sie mit gutem Beispiel voran gehen und einen kaufen.

Aber bitte keine Beschwerden, wenn die wahren Kosten zum tragen kommen.

Railfriend meint

Die Schiene hat, wo noch vorhanden, keine Kapazitäten, nennenswerte Teile des Lkw-Transports zu ersetzen. Das gleiche gilt gegenüber dem Pkw im Personenverkehr.

Railfriend meint

Entweder PtL-Diesel oder Oberleitung, als ob es keine weiteren Alternativen gäbe…

Leider gibt der Beitrag auch keine Auskunft darüber

– ob in der CO2-Bilanz überhaupt PtL berücksichtigt wurde

– welche CO2-Bilanz dann günstiger ist

– auf welchem Literpreis für PtL und Strompreis die Studie basiert

– warum der PtL-Diesel nicht als PtL-Diesel-Batterie-Hybrid untersucht wurde

usw.

MichaelEV meint

Jeder macht andere Annahmen und kommt zu anderen Ergebnissen. Was soll richtig sein und wer soll das bewerten. Deswegen:

Keine Subventionen, CO2-Bepreisung -> Die besten Technologien sollen sich durchsetzen.

Beim LKW im Fernverkehr sollte durchaus Potential für alle Alternativen sein (beim PKW sehe ich das persönlich überhaupt nicht). Positiver Nebeneffekt: Eine Menge wird wieder über die Schiene abgewickelt.

Railfriend meint

Die CO2-Einsparung gegenüber fossilem Kraftstoff und die Energiekosten von PtL ohne Angabe des Literpreises in einen Topf geworfen, um damit die Überlegenheit eines beschränkt realisierbaren Systems X zu beweisen…

spricht nicht für eine seriöse Studie.

MichaelEV meint

Von Oberleitungs-LKWs halte ich auch extrem wenig, als Hamburger darf man das ja an der A1 vor Lübeck hautnah erleben. Aber jeder Technologie ihre faire Chance.

Man redet hier über die letzten aufwendigen 20% (Pareto), während die leichten 80% noch zum größten Teil ungenutzt sind. Volle Konzentration auf die leichten 80%!