Wissenschaftler der TU Berlin arbeiten gemeinsam mit anderen Forschungsinstitutionen und Partnern aus den Bereichen Logistik, Systemtechnik, Software, Automobiltechnik und Energie am Projekt eHaul. Das Ziel: Eine automatisierte Batteriewechselstation für schwere elektrische Lkw. Das Vorhaben mit einem Volumen von rund 6,5 Millionen Euro wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie aus Eigenmitteln der Partner finanziert.

Energetische Optimierung von elektrischen Fahrzeugen ist das Schwerpunktthema der Forschung von Prof. Dr. Stefanie Marker. Mit dem neuen Projekt nimmt sie sich schwere Sattelzüge mit bis zu 40 Tonnen Gesamtgewicht vor. „Leider gibt es in dem Bereich noch nicht sehr viele elektrische Fahrzeuge im Einsatz, da diese in der Regel nur auf direkte Nachfrage angefertigt werden. Trotzdem ist es besonders sinnvoll, gerade auch in diesem Fahrzeugsegment die Möglichkeiten der Elektrifizierung der Flotte zu testen“, so Marker.

Die meisten dieser großen Lkw werden auf Distanzen eingesetzt, die sich nicht mit einer Batterieladung bewältigen lassen. „Aber die Speditionen haben auch keine Zeit, stundenlang auf das Aufladen einer Batterie zu warten“, erklärt Marker. Abhilfe schaffen könnte ein Netzwerk aus Batteriewechselstationen, die die Lastwagen anfahren können. Dort wird eine geladene Batterie eingesetzt und weiter geht es. Auf den ersten Blick sei das eine simple Lösung – „in der Realität fehlt aber vor allem eine Machbarkeitsstudie“, sagt eHaul-Projektleiter Jens-Olav Jerratsch.

Praxistests mit Spediteuren

Im Rahmen des neuen, über drei Jahre bis Ende September 2023 laufenden Projekts hat das Konsortium zwei elektrifizierte Lkw in Auftrag gegeben, die anschließend von zwei Logistikunternehmen im Regelbetrieb genutzt werden. Zusätzlich wird eine Batteriewechselstation im Süden Berlins aufgebaut, die über ein Jahr lang von den Spediteuren im Rahmen ihres Lieferbetriebs angefahren werden kann. Nach der Ankunft in der Station wird die entleerte Batterie von einem im Projekt entwickelten Wechselroboter aus dem Fahrzeug entnommen und gegen eine vollgeladene Batterie getauscht. Dies soll in wenigen Minuten ablaufen, damit lange Ladepausen entfallen.

„Die beiden Fahrzeuge werden mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die im Rahmen des regulären Betriebes Daten aufnehmen, die den Energieverbrauch der Fahrzeuge beeinflussen: Energieverbrauch des Antriebs, die Beladung, das Wetter, das Höhenprofil der Route, den Nebenverbrauch wie Klimatisierung der Fahrer*innenkabine, aber auch die Energie, die verbraucht wird, um Laderaumtemperaturen sicherzustellen“, so Marker. „Im Praxistest wollen wir dann ermitteln, ob große Wechselbatterie-eLkw mit bis zu 40 Tonnen tatsächlich eine sinnvolle Alternative auch im Bereich von Tagestouren über 300 Kilometer sind.“

Eine weitere Möglichkeit für rein batteriebetriebene Lkw ist eine Schnellladefunktion, wie sie auch von Pkw genutzt wird. Ein deutsches Konsortium entwickelt dafür bereits einen neuen Standard. Jerratsch sieht das Schnellladen von Lkw skeptisch: Zum einen würde es eine sehr hohe Ladeleistung bedeuten – „also eigentlich ein Kraftwerk neben der Ladestation – wenn man bedenkt, dass im Regelbetrieb mehrere Lkw gleichzeitig geladen werden müssten“, meint der eHaul-Leiter. Zum anderen wirke sich das Schnellladen negativ auf die Lebensdauer der Batterien aus.

„Der Aufbau eines Netzwerks an Batterieladestationen könnte eine sinnvolle Alternative sein. Aber auch dieser Ansatz birgt natürlich Herausforderungen: So werden wir uns damit beschäftigen, wie die Batterien am Lkw zu befestigen und kontaktieren sind, damit sie schnell und unkompliziert gewechselt werden können“, merkt Jerratsch an. Langfristig stelle eine Standardisierung der Wechselbatterien eine weitere Herausforderung dar, damit der modulare Austausch auch in größerem Maßstab wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Das sei allerdings bei Lkw aufgrund der eingeschränkten Modellvielfalt ein geringeres Problem als beim Pkw.

„Im Rahmen des Projektes interessieren uns neben den technischen und den Energieverbrauchsdaten aber auch die Wirtschaftlichkeit: Wie muss ein System gestaltet werden, damit es wirtschaftlich ist und eine echte Alternative für die Logistikbranche“, fast Stefanie Marker die Aufgabenstellung von eHaul zusammen.

nilsbär meint

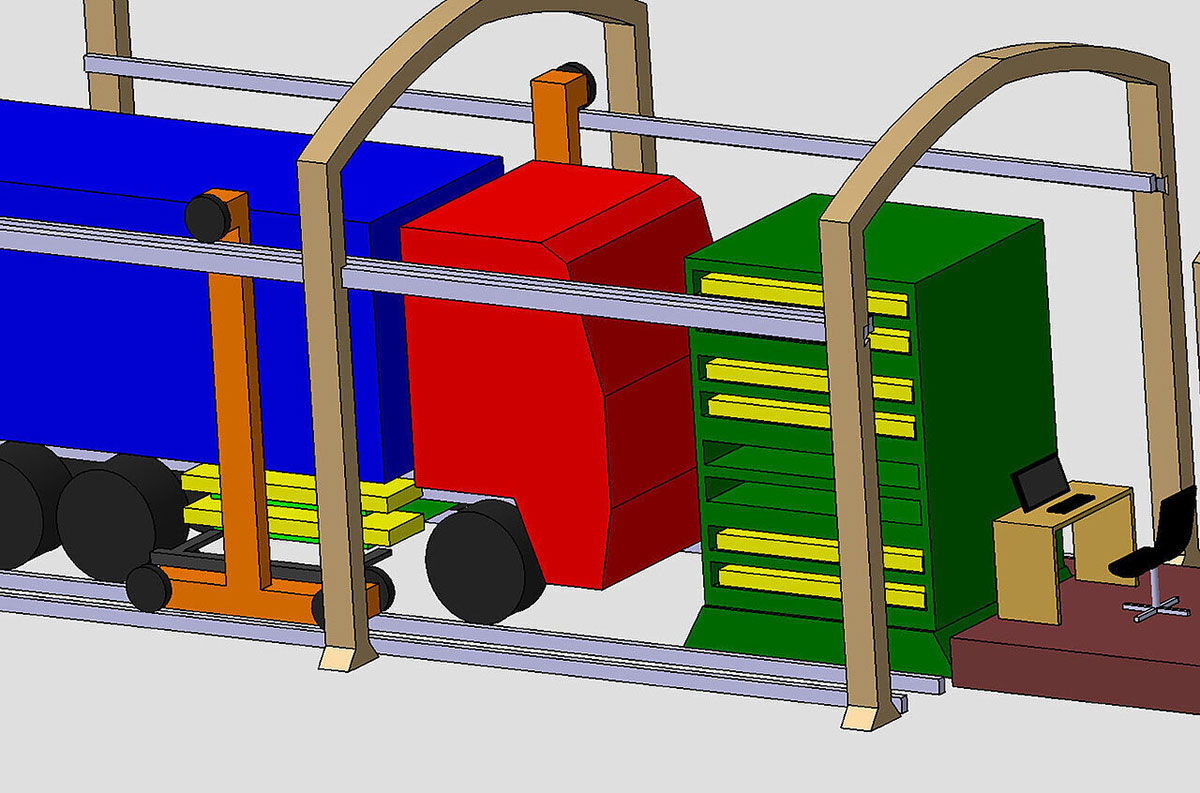

Beim abgebildeten Entwurf der Wechselstation gefällt mir besonders der durchdachte Arbeitsplatz der Überwachungsperson: Der Blick geht immer ins Grüne (der Wand) und die Arbeit ist abwechslungsreich (wenn der LKW mal wieder zu spät bremst).

Ob da wohl Rückschlüsse auf die übrige Qualität der „Forschungen“ möglich sind?

TwizyundZoefahrer meint

Es hilft das googeln der Namen. Wusste gar nicht dass sich Meteorologen sich so gut mit E Lkw auskennen.

Kasch meint

Was wäre Deutschland ohne seine Träumerlinge – auch künftig noch ein ernst zu nehmender Industriestaat ?

TwizyundZoefahrer meint

Wenn man das Bild so anschaut sieht man das in den Forschungsanstalten und Universitäten scheinbar noch mit Bauklötzen gespielt wird. Man sieht sogar Probleme die gar keine sind.

Railfriend meint

Forscher konstruieren nicht, sondern untersuchen Unbekanntes.

Zum Akkutausch braucht es nur konstruktive Lösungen. Ob das Tauschen zielführend ist, sei dahingestellt.

Schwerer als ein verbauter Akku wird ein Tauschakku allemal.

Und komplizierter als Laden und Tanken ist ein Akkutausch auch.

Die Vorteile müssen also gravierend sein, um die Nachteile zu überkompensieren.

TwizyundZoefahrer meint

Gibts bei einem Batterietausch noch Unbekanntes? Vor allem etwas, was 6,5Mio Steuergeld wert ist?

Railfriend meint

Genau deshalb hatte ich geschrieben, dass ich die Formlierung „Forschung“ hier für überhöht halte. Aber nur fürs Konstruieren gibts wohl kein Steuergeld…

Andi EE meint

Für mich ist das Unsinn. FSD wird den Fernverkehr komplett disruptieren, selbst dann, wenn es erst in 6-7 Jahren kommt. Wenn ich jetzt einen Lkw kaufen muss, kaufe ich doch nichts wo ich in Zukunft noch auf einen Fahrer angewiesen bin. Der Fahrer kostet mich so viel Geld als Spediteur, ich muss doch in die Zukunft planrn. Dass ich in ein paar Jahren gegen die Konkurrenz ohne diese Personalkosten antreten muss.

Die „Züge“ mit nur einem Fahrer und „FSD“-Sklaven im Schlepptau, sollen ja mit dem Semi auch eingeführt werden. Wie das bei Ampeln funktionieren soll, keine Ahnung, aber ich zweifle nicht daran, dass das Tesla so umsetzen wird. Aber auch da könnte man die Personalkosten mindestens halbieren.

Diese Lkws werden von den 24h am Tag, vielleicht 16 Stunden fahren, 4 Stunden automatisch an der Fernstrecke laden und in den Firmen beim Be- (2 Stunden) und Entladen (2 Stunden) mit normalen Schnellladern an Ort geladen werden. Die Firmen können und werden sich das leisten. Viele Betriebe werden sich sowieso einen Batteriespeicher für den Betrieb / das Lager zulegen, weil der Strom je nach Tageszeit sehr stark im Preis differieren wird. Am Mittag wo die Sonne scheint, wird man sich günstig den Speicher füllen und dann den Strom z.B. dem Lkw am Abend oder durch die Nacht abgeben.

Wenn man automatisiert, kann man überall Geld sparen, das ist das Wichtigste. Die Zeit des Transports ist zwar nicht unwichtig, wird aber meiner Meinung nach völlig übertrieben. Und man gewinnt ja extrem viel Zeit, weil FSD keine Ruhezeit benötigt. Vielleicht gibt es auch Zwischenlösungen, wo man mit FSD-Unterstützung länger fahren darf, weil der Computer einfach sehr viel aufmerksamer als ein menschlicher Fahrer die Verkehrssituation überwachen kann.

Mit dem Riesenaufwand für den Batteriewechsel verbaut man sich übrigens auch den Weg, die Batterie als tragendes Strukturelement zu verwenden. Wenn man wie im Model Y mit dieser Bauweise vielleicht 15- 20% Gewicht einsparen kann, könnte man das wieder in zusätzliche Zellen und höhere Reichweite investieren.

nilsbär meint

FSD bei Schwerlastern abseits der Autobahn? Bei der nächsten Fahrbahnverengung oder engeren Kurve bleibt er wohl stehen, bis ein Fahrer kommt. Wer die Fahrkünste eines Berufsfahrers eines langen und breiten Trucks kennt, wird da wohl skeptisch sein.

Andi EE meint

@nilsbär

100 pro navigiert dir jedes anständig programmierte automatische System besser als jeder menschliche Fahrer mit 50 Jahre Erfahrung. Das Problem der Automatik liegt nie in der Kontrolle der Maschine, sondern in der korrekten Umgebungserkennung. Was für uns völlig simpel ist, z.B. Fahrbahn-Erkennung, Interpretation was Strassenlinien und was Parkplatzbegrenzungen sind, was überhaupt eine Verkehrsmarkierung auf der Strasse oder halt nur ein Belagsschaden ist, ist millionenfach schwieriger für die K. Hier wird die Rechenpower verbraucht, nicht wegen dem bisschen rangieren, das ist völlig simpel.

Es gibt eine einfache Regel wie man das beurteilen kann: alles was der Mensch intuitiv, automatisch macht (sehen, Objekte erkennen, Objekte zu klassifizieren), ist für den Computer mit viel Rechenaufwand verbunden. Alles wo der Mensch studieren und viel lernen / üben muss, Ssch quasi in die Geometrie, Physik und Logik einarbeiten muss, ist für die Automatik kein Problem.

Flugzeuge kann man z.B aerodynamisch komplett instabil konstruieren, wo jeder Pilot (Grobmotoriker) schon nach Sekunden die Kontrolle verlieren würde. Die Automatik hat damit überhaupt kein Problem, die könnte auch millionenfach pro Sekunde die Ruder in die optimale Position bringen. Die Mechanik der Steuerflächen ist natürlich zu langsam und deshalb dauert der Korrekturintervall auch länger. Aber das ist für den Computer kein Problem, besser als der Mensch zu steuern.

Gibt noch diverse andere Beispiele, aber das ist auch ein Schmankerl wo der Mensch/Pilot meint, wie toll er ist und natürlich kläglich gegen die KI ablost.

https://futurezone.at/science/killer-ki-laesst-menschlichen-piloten-in-luftkampf-keine-chance/401007944

nilsbär meint

„100 pro navigiert dir jedes anständig programmierte automatische System besser als jeder menschliche Fahrer mit 50 Jahre Erfahrung.“ Ich stimme dir zu, falls die Umstände optimal sind. Nur gibt es leider unendlich viele Dinge, die erschwerend wirken können – und wo es egal ist, welche Sensoren verbaut sind und wie viele Teraflops der Prozessor leistet.

Am Beispiel des Trucks in der Stadt fällt mir spontan ein:

+ Die Straße ist zu schmal, der Berufsfahrer weicht auf den Gehsteig aus.

Was macht die autonome Software in diesem Fall?

+ Ein parkendes Auto blockiert teilweise die Fahrbahn. Der LKW-Fahrer

sieht, dass jemand drinnen sitzt und hupt mal. Falls er nicht gehört wird,

steigt er aus und bittet mehr oder weniger höflich, das Auto zu

entfernen.

Was macht die Software?

+ Der LKW steht vor dem offenen Tor, aber der Wind hat einen Torflügel

halb geschlossen. Der Fahrer steigt aus und öffnet ihn.

Was macht die Software?

+ Der Fahrer bemerkt eine Erschütterung, bleibt stehen,

steigt aus, sieht, dass ein Ball von der Seite vor die hinteren Reifen

gerollt ist und fährt weiter.

Was macht die Software? (Es könnte auch ein Kind gewesen sein).

Der von dir erwähnte Fahrer mit 50 Jahren Erfahrung kann wohl noch viele ähnliche Beispiele aufzählen. Ich glaube auch an das autonome Fahren – zu groß sind die Vorteile – aber wie könnten derartige Probleme entschärft werden?

Andi EE meint

@nilsbär

In diesen Fällen, wo man mit Menschen kommunizieren müsste, schneidet das System klar schlechter ab, da besteht gar kein Zweifel. Ich denke, das wird mit Fernwartung gelöst werden. Du kannst ja die Kameraansichten in die Zentrale streamen und diese Spezialfälle häufig entschärfen.

Aber wie wichtig ist das?

– du kannst in 5-6 Jahren Lohnkosten (+Spesen) im Wert eines neuen LKWs einsparen.

– du kannst pro Tag doppelt so viele Fahrstunden absolvieren und somit theoretisch auch doppelt so viel verdienen.

– da bist du schnell bei 3x höherer Konkurrenzfähigkeit.

– das ist kommerziell so attraktiv, dass das ein x- Faches von diesem läppischen Batterietausch ausmacht. Was kann man da Gewinnen. 1 Stunde pro Tag?

– man wird mit FSD viel Sicherheit gewinnen, das wird immer besser werden. Du hast von Stunde Null einen zuverlässigen, immer wachsamen Fahrer. Während ein menschlicher Fahrer einen Leistungs-Peak hat und sonst oft nur Durchschnitt bietet.

– generell glaube ich, dass man mit FSD-Lkws den dichten Verkehr wenn möglich umfährt, um wie beim Computer üblich, die Probleme schon im Vorfeld zu vermeiden versucht.

So seh ich das in etwa :-)

Jörg2 meint

@nilsbär

Jeder Punkt Deiner Aufzählung, was der erfahrene Trucker kann und machen würde, ist dem Lernprozess beim Trucker geschuldet. Das kann Software (irgendwann) auch (und in der Ausführung exakter).

Was die Software natürlich nie kann, ist aussteigen und ein Tor öffnen.

(Ein Trucker sollte NIE auf den Bürgersteig ausweichen. Die Schadenshöhe bei Einbrüchen in Kabelschächte, Rohrleitungen etc. inkl. Fahrzeugbergung ist enorm.)

DerOssi meint

„100 pro navigiert dir jedes anständig programmierte automatische System besser als jeder menschliche Fahrer mit 50 Jahre Erfahrung“

Ein Geeelaaaabeeer ????

Aber ich lasse jedem seine Tagträume….

Jörg2 meint

@Ossi

Wart’s ab!

Es wird noch ein paar Jahre brauchen.

Es kommt aber, wie das Amen in der Kirche!

Schon heute ist bei stundenlangem „80km/h auf BAB geradeaus“ mit Tempomat, Spurhalteassi und Bremsassi wenig nachvollziehbar, warum da ein hochqualifizierter Berufskraftfahrer am Fenster vor seinem Bett sitzt.

Als Nächstes wird der LKW automatisiert Auf- und Abfahren und die Autobahn wechseln.

Stück für Stück…..

Klar, es gibt Fahrer, die laden 2 Wechselbrücken sehr zügig gleichzeitig auf. Das wird die Automatik auch und schneller können.

Oder, sie haben ein sicheres Gefühl dafür entwickelt, welcher Radius zu fahren ist, beim engen rechts abbiegen, ohne dasdie letzte Achse den Bordstein küsst. Das wird ein automatisches System noch exakter hinbekommen.

Andi EE meint

@DerOssi

„Ein Geeelaaaabeeer ????

Aber ich lasse jedem seine Tagträume….“

Kommst du dir nicht manchmal richtig doof vor, wenn du solche Beiträge schreibst. Nein wirklich im Ernst, man kann ja verschiedener Meinung sein, aber ständig so niveau- und substanzlos antworten.

Sebastian meint

Ihre Beschreibungen haben wenig bis nichts mit der Realität zu tun. Kein Truck fährt sinnlos 16 Std. durch die Gegend… aber lassen wir Leuten wie Ihnen die Träume über FSD.

Andi EE meint

Wieso sinnlos? Was beim Robotaxi funktionieren wird, wird auch beim Spediteur funktionieren. Aber der Nokia-Sebastian ist natürlich der Technik-Guru, der es besser weiss.

Sebastian meint

Redest Du aus eigener Erfahrung aus dem Transportgewerbe oder geht es nur um Stimmung zu machen? Warum eigentlich so persönlich? FSD wird auch in Jahren nicht dafür Sorge tragen, das der Fahrer min. 10 Min. schlafen kann, aber Leute wie Du wollen gleich 40 Tonner völlig autonom durch die Gegend fahren… höhöhö…

Jörg2 meint

@Sebastian

Ich vermute, die ersten „40to“ die vollautomatisch in der Gegend rumfahren, werden die Auflieger und Hänger sein, die von kleinen ziehenden Modulen auf den Verladehöfen zu den Rampen gefahren werden. Oder Tagebausituationen (Sandgrube etc.).

Also: abgegrenzter/abgesperrter Bereich, überschaubare „Arbeitsaufgabe“.

Der Fahrer kann in der Zeit sonstwas machen und wird wohl auch mit seiner SZM/LKW nicht mehr auf den Hof dürfen (Übergabepunkte).

Auf der Strecke werden wir überwachtes vollautomatisiertes Fahren auf der BAB sehen (geradeaus, 80km/h, diverse Assisysteme, Platooning…)

Rein rechtlich alles irgendwie Level2. (Also kein Pennen des Fahrers.)

Ziel ist sicherlich der völlig selbsständige Warentransport. Das geht bei den gepackten Rollcontainer im Lager los, dann auf die Ladefläche eine vollautonomen „Sammeltransporters“ hin zu den Entladestelle.

Parallel dazu werden sehr viele Level2 Pkw auf den Strassen sein, die dafür sorgen werden, dass die Qualität der Software immer weiter zunimmt.

Es besteht also die Möglichkeit, dass wir über das autonome Fahren beim Pkw auch zum autonomen Fahren der Lkw kommen.

Wann? Keine Ahnung!

Nie? Das glaube ich eher nicht.

Jörg2 meint

@Sebastian

Natürlich fahren LKW auch im 2-Schichtbetrieb.

Das die Fahrerfunktion irgendwann wegfällt, dürfte eigentlich klar sein.

David meint

Tesla? Die sind mit allem technisch komplett abgehängt. 500 km Reichweite soll der Semi haben und kommt völlig verspätet, wenn überhaupt. FSD wird nicht zugelassen ohne zwei redundante Systeme zur 3D Vermessung. Kameras kann man nämlich wie das Auge täuschen.

Allerdings gebe ich dir Recht, dass FSD kommt. Das werden andere Hersteller treiben. Und wenn das kommt, hat man sicher auch eine Ladelösung. Akkutausch wird es nicht sein. Zu teuer, zu aufwendig und zu speziell.

MichaelEV meint

Der Mensch hat auch keine Redundanz. Und wie soll die Redundanz bei Lidar-basierten Systemen aussehen? Wer oder was entscheidet, welche Technik richtig liegt?

Gunarr meint

Ich halte Wechselbatterien für eine sinnvolle Lösung. Besonders für Lkw, da deren Routen von Profis geplant und aufeinander abgestimmt werden. Wäre ich Spediteur, wollte ich jedoch meine eigene Wechselstation haben und diese nicht mit den doofen Konkurrenz teilen wollen.

Natürlich wären Wechselbatterien sinnlos, wenn man seine Akkus in 15 min aufladen könnte. Das funktioniert aber nur in der Werbung. In der Praxis dauert es deutlich länger, und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben.

Ich höre auch immer wieder, dass man für ein Wechselsystem zu viele Batterien braucht. Klar verdient eine Batterie, die nicht fährt, kein Geld. Aber wenn nicht nur die Batterie, sondern das ganze Fahrzeug stehen bleiben muss, fällt der Verlust viel größer aus. Die Kunst liegt darin, seine Fahrten so zu planen, dass der Kollege, der hinter mir fährt, genau dann bei der Wechselstation ankommt, wenn die Batterie, die ich leer zurückgelassen habe, wieder voll ist.

Und wer sagt eigentlich, dass Wechselstationen, Schnelllader, Oberleitungen und Wasserstoff sich gegenseitig ausschließen? Lasst uns diese Techniken gegeneinander antreten und sehen, was sich durchsetzt. Man sollte nicht an der Forschung sparen, nur weil man meint, schon alles zu wissen.

Jörg2 meint

@Gunnar

Wärst Du „Spediteur“, würde Dir für Dein Geschäft Schreibtisch, Rechner, Telefon … reichen.

Das Problem mit dem Akku hätte der von Dir beauftragte „Frachtführer“.

Muss man privat nicht wirklich sauber auseinander halten.

Wenn aber die Forschenden nichtmal das kleine 1 mal 1 des Transportgewerbes kennen (s. Artikel), dann wirds mit den Forschungsergebnissen in dem Bereich wohl auch etwas am Ziel vorbei gehen.

Jörg2 meint

Ich halte Baugruppenwechsel an Fahrzeugen (hier der Akku) nur in geschlossenen System für machbar. Technisch sicherlich kein Problem. Kaufmännisch schon eher….

Beim Beispiel Wechselakkupack in einem offenen System:

Wird der Akku für die Nutzzeit quasi gemietet?

Wer haftet dafür, wenn der Akku nicht bringt, was er soll (der LKW bleibt vor dem Ziel stehen, Termine platzen, Kühlketten lösen sich auf…)?

Wer macht die Erstinvestition in den hohen Akkubestand an den Wechselstellen?

Die Praxis zeigt aber, dass selbst in geschlossenen Systemen (kommunaler ÖPNV stellt auf BEV-Busse um) sich keine Wechselsysteme durchsetzen. Vielmehr werden bei Notwendigkeit die einzelnen Touren nach dem Stand der Akkutechnik geplant.

Mäx meint

Gerade beim LKW ähneln sich die Fahrgestelle ja schon sehr und deutlich mehr als bei PKW mit den unterschiedlichsten Formen.

Da fällt es mir nicht so schwer sich ein solches Wechselsystem vorzustellen als offener Standard.

Müsste dann aber als „Durchfahrt“ ausgelegt sein.

Darf ja auch gerne 15 Minuten dauern und als Pause angerechnet werden.

Bezüglich der Sicherheiten kann man natürlich überlegen ob es alles auf den Anwender abgewälzt werden kann oder der Anbieter in bestimmten Fällen haftet. Das ist aber zu lösen denke ich.

Die abwehrende Haltung verstehe ich nicht ganz…schließlich hätte man mit solchen Stationen das Problem der Übererzeugung von Erneuerbaren etwas entschärft, sowie eine gewisse dezentrale Netzstabilisierung erzeugt.

Denn im Gegensatz zu PKW stehen LKW deutlich weniger in der Gegend rum.

Ist das vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass es solche Angebot (also Busse mit Wechselakkus) schlicht nicht gibt?

Und im ÖPNV ist es eben auch ziemlich verlässlich, wo die Busse sein werden jeden Abend.

Für manche Fernverkehrs LKW ist das aber nicht so planbar, bzw. fahren diese nicht jeden Abend zurück ins Depot. Oder es muss schnell umdisponiert werden usw. Da wäre eine solche Lösung schon flexibler.

Natürlich muss sich das alles rechnen…aber die Grundhaltung ist hier schon wieder so negativ.

Und wie Christian weiter unten schreibt ist es wichtig an die Zukunft zu denken. Gerade LKW fahren weite Strecken auf der Autobahn mit relativ niedriger vorhersehbarer Geschwindigkeit und sind daher sehr gut zu automatisieren. Dann bedarf es keiner menschlicher Pausen mehr und die schönen Megawatt-Charger werden nicht mehr gebraucht…

Jörg2 meint

@Mäx

Meine Premisse hierbei ist, dass genau DIE Transporte, die beim aktuellen Stand der Akkuentwicklung, noch weit außen vor sind, die verschwindende Minderheit der LKW/SZM auf der Strasse sind.

Beim heutigen Stand der Akkutechnik müssten dieses vagabundierenden Verkehre (so man auf BEV umsatteln möchte), entweder auf praktisch allen genutzten Parkplätzen (s. Lenk- und Ruhezeiten) leistungsfähige Lademöglichkeiten zu vertretbarenb Preisen vorfinden oder das Problem der fehlenden Akkukapazität irgendwie umgehen. Als Umgehungsmethode bietet der aktuelle Entwicklungsstand z.B. die H2-BZ-BEV-Lösung an, oder halt solch Wechselmodelle.

Bei allen drei Methoden (100%-BEV zum Aufladen, 100%-BEV mit Akkuwechsel, H2-Lösung) muss wohl erst sehr aufwändig ein flächendeckendes System von Ladepunkten/Wechselstationen/H2-Tankstellen errichtet werden, bevor sich ein Frachtführer darauf einlässt, diese Ferntransporte von Diesel auf „neu“ umzustellen. Der Investitionsbedarf ist enorm.

In der Zwischenzeit wird sich die Akkutechnik weiterentwickeln. Die erreichbare Einsatzweite der BEV-LKW/SZM wird immer weiter in den Bereich der Fernfahrten hineinragen. Das Invest in o.g. Versorgungsstrukturen wird (außer bei den Ladepunkten) immer unrentabler.

Die einzigen Transporte, die „nicht so planbar“ sind, sind die vagabundierenden Transporte auf der Suche nach der nächsten Ladung (auf der BAB zu erkennen an den gelifteten Aufliegerachsen). Die überwiegende Anzahl der Transporte erfolgt so, dass der Fahrer jeden Abend bei Mutti*:’Innen ist. Feste Touren, feste Regionen, Fahrzeug steht mehr als 8 Stunden auf einem Betriebshof….

Vielleicht zur technischen Lösung eines Wechselsystems:

Natürlich! Technisch kein Problem (eine Normierung schon eher).

Aber: Ein solches System bringt keinen strukturellen Zugewinn für das Basisifahrzeug. Es ist wohl eher so, dass es sich negativ auf das Gewicht des Basisfahrzeuges auswirkt. (S. hierzu die Idee von TESLA zum „strukturellen Batteriepack“ den ich auch für den SEMI vermute). Der lose Wechselbatteriepack muss insich halten. Das Basisifahrzeug ohne eingesteckten Wechselakku muss insich halten. Hier wird doppelt Material verbraucht. Der Preis steigt.

Aber in Summe würde ich bei solchen Modellen immer sagen:

1. Es scheitert an der Lösung des Henne-Ei-Problems.

2. Die zunehmenden BEV-Reichweiten sind ein hohes Risiko für das Erstinvest in solche Systeme.

3. Der Marktanteil der Ferntransporte, welcher mittelfristig nicht durch BEV abdeckbar ist, ist sehr gering.

4. Der Frachtführer wird, wenn es ihm nicht untersagt wird, solange auf Diesel fahren, bis er auf das einfache BEV-System umsteigen kann.

5. Die Frachtführer, welche seit Jahrzehnten sich von Abhängigkeiten der Dieselanbieter befreit haben, gehen nicht sehenden Auges eines Abhängigkeit zu wenigen H2-Anbietern oder EINEM-Wechselsystem ein, wenn auf der anderen Seite die große Freiheit der Stromanbieterwahl steht.

Mäx meint

Ich gebe dir absolut recht, dass es vermutlich eher ein kleinerer Teil der LKW/SZM sind, die auf solche Lösungen angewiesen sind.

Und natürlich würde der Aufwand diese Infrastrukturen aufzubauen ebenfalls hoch sein.

Aber irgendeine Möglichkeit müssen wir schaffen auch diesen Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten.

Die Akkutechnologie entwickelt sich zwar weiter, aber nur in dem Sinne, dass mehr kWh im LKW landen. Der Verbrauch wird sich nicht so sehr nach unten entwickeln. Daher muss um die Ladezeit gleich zu halten, die abgegebene Leistung der Ladesäule steigen.

Ob das dann immer so weiter gehen kann.

Wenn man nun wie viele hier immer sagen, in 45 Min. Pause des LKW Fahrers die Batterie für den nächsten Stint voll machen will, braucht es ca. 500kW Lader. Für jeden LKW der auf der Straße unterwegs ist und nach 4,5 Stunden anhalten will und vollmachen soll. Gleiches gilt ja für den LKW, der nach einer bestimmten Zeit wieder auf dem Hof angekommen ist und während der Ladezeit nachladen soll.

Ganz so einfach ist das auch nicht zu bewerkstelligen.

Die Weiterentwicklung der Batterien spielt ja auch in die Karten der Wechselstationen. Man kann also noch schneller Reichweite austauschen. Und wenn das Modell so günstig sein könnte, weil man aufgrund der Netzstabilisierung dieser Standorte Refinanzierung betreiben kann, dass es weniger kostet, als mehrere Ladesäulen zu betreiben bei sich auf dem Hof, werden die LKW immer unterwegs die Batterien tauschen.

Es kommt ja alles nur auf den Preis an.

Die Abhängigkeit ist ja aktuell anscheinend auch kein Problem.

Wenn man es so will begibt man sich aktuell in eine Abhängigkeit der Unflexibilität.

Da ist der Anwendungsfall für einen wieder entscheidend.

Henne-Ei-Problem ist ja zumindest für Ladesäulen ähnlich und für H2 erst recht.

Die Batteriewechsellösung hat zumindest noch ein paar Vorteile gegenüber der H2 Lösung mit weniger Nachteilen würde ich sagen.

Optimalerweise wäre es natürlich so, dass jeder LKW genug Akkukapazität für 10 Stunden Fahrtzeit hat und über Nacht am Betriebshof oder auf dem Autohof/Raststätte nachgeladen werden könnte. Aber die Anschlussleistungen der Standorte, die dafür notwendig sind, ist ja nicht gerade belanglos…

Tesla Semi soll einen Verbrauch von ca. 125kWh/100km haben…für 10 Stunden Fahrzeit sind das grob gesagt 1MWh! Wenn man die über Nacht vollladen will braucht es einen 100kW Lader, für jeden LKW des Betriebshofes. Da kommt dann schon einiges zusammen.

Generell gebe ich dir recht, dass ein Großteil des Warenverkehrs vermutlich schon jetzt auf BEV umgestellt werden könnte, ohne Einbußen und mit überschaubaren Budgeteinsatz am Standort.

Mit Weiterentwicklung der Batterie werden die Fahrten länger, aber auch die Ladesäulen müssten schneller werden um in der gleichen Zeit aufzuladen und den Fernverkehr quer durch Europa haben wir damit immer noch nicht gelöst.

Jörg2 meint

@Mäx

„Aber irgendeine Möglichkeit müssen wir schaffen auch diesen Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten.“

Das kommt automatisch über die weitere Entwicklung der Akku- und Ladetechnik. Meine Vermutung: In 2..3 Jahren ist das technisch gelöst.

„Die Akkutechnologie entwickelt sich zwar weiter, aber nur in dem Sinne, dass mehr kWh im LKW landen. Der Verbrauch wird sich nicht so sehr nach unten entwickeln. Daher muss um die Ladezeit gleich zu halten, die abgegebene Leistung der Ladesäule steigen.“

Ja, genau! Sieht man sich die Entwicklung der Ladetechnik der letzten 3..5 Jahre an und denkt das weiter in die Zukunft, dann wird das so werden.

„Wenn man nun wie viele hier immer sagen, in 45 Min. Pause des LKW Fahrers die Batterie für den nächsten Stint voll machen will, braucht es ca. 500kW Lader.“

Wenn wir die europäischen Lenkzeiten zu Grunde legen, dann:

Start zur Tagestour mit vollem Akku.

Im Maximum werden bis zur Zwangspause 360km gefahren (BAB, konstant 80km/h). Dafür gehen irgendwas zw. 450..550kWh drauf. Sollte damit die Kapazität an der unteren Grenze des Nutzbereiches sein, dann müsste also für die zweite Hälfte der Tagestour 450…550kWh nachgeladen werden. DAS ist aktuell für ein Zeitfenster von 45 Minuten „sportlich“. Aktuell würde das besser passen, wenn ein übergroßer Akku verbaut wird und nur 150…200kWh nachgeladen werden müssen. Wir „brauchen“ also aktuell einen Akku von 750..800kWh im Fernverkehrsfahrzeug (auch „sportlich“).

Aber damit wäre die „Königsdisziplin“, also die Fernfahrt, schon jetzt (in der Theorie, im Sommer, bei idealem Nachladeort….) machbar.

„Für jeden LKW der auf der Straße unterwegs ist und nach 4,5 Stunden anhalten will und vollmachen soll“

Nein, es geht bei der Fernfahrt um den geringsten Teil an LKW/SZM, die auf der Strasse sind.

„Gleiches gilt ja für den LKW, der nach einer bestimmten Zeit wieder auf dem Hof angekommen ist und während der Ladezeit nachladen soll.“

Die meisten Fahrzeuge fahren nicht mehr als 200km am Tag. Sie stehen über 8 Stunden auf den Höfen. Genug Zeit zum Laden. Nachladen auf der Tagestour eigentlich nicht nötig (Akkugröße).

„Die Weiterentwicklung der Batterien spielt ja auch in die Karten der Wechselstationen.“

Ja klar! Nur der eine Vorteil der Wechselstationen: das langsame Laden und die geringere Belastung der Netzzuführung, wäre dann weg.

„Henne-Ei-Problem ist ja zumindest für Ladesäulen ähnlich und für H2 erst recht.“

Wenn wir vom jetzigen Stand ausgehen: Frachtführer versorgt seine Flotte auf dem eigenen Hof mit Energie, dann ist es für den Frachtführer eine kleine erste Investition, eine Steckdose für das erste BEV freizuhalten. Für das erste H2-BZ-BEV sich eine H2-Tankstelle hinzustellen, ist da eine ganz andere Liga. Und so vermute ich, dass sich die BEV-Lösung ganz langsam, bei den kurzen Tagestouren beginnend, in die Flotte „reinfrist“. So, wie der nächste Umstellungsschritt ansteht, wird das Gespräch mit dem Stromversorger erfolgen und die Ladeinfrastruktur auf dem Hof wird langsam wachsen. Also keine großen Investitionen in eine unklare Zukunft sondern langsames Nach- und Umrüsten nach Bedarf.

„Mit Weiterentwicklung der Batterie werden die Fahrten länger…“

Die Fahrten werden nicht länger. Die Anzahl der Nachladungen werden weniger. Fahrtlänge richtet sich nach Transportauftrag, tagesreguliert durch die Lenkzeiten.

Alles spannend! Ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr auf YT für Truckervideos mit BEV-40Tonnern sehen werden.

Andi F. meint

Hallo Jörg! Das ganze Konzept von Zugmaschinen und Trailern ist doch bereits offen….

Der Spediteur hängt doch bereits die Trailer und Anhänger eines fremden Eigentümers an seine Kupplung und hat damit einen Großteil seines Gespanns aus einem „offenen System“ mit standardisierter Schnittstelle (Kupplung, Steckdose, Druckluft).

Das Problem von technischem Zustand, Defekten, Zuständigkeiten scheint offenbar gelöst, auch wenn ich nicht weiss, die das im Detail geregelt ist.

Es zeigt aber, das sowas funktionieren kann, wenn man sich auf Standards einigt.

Dennoch ist das Wechseln eines Akkus mit Spitzenleistungen von mehreren 100kW, Kühlsystemen, Kommunikation, im Winter ggf. vereist oder je nach Herkunft in einem schlechten Zustand keine einfacher Aufgabe, wenn es sicher, schnell und zuverlässig funktionieren soll. Da frage ich mich: Sollte für den Fahrer nicht einfach eine neue, fertig geladene Zugmaschine bereitstehen und er hängt den Trailer um?

Jörg2 meint

@Andi F.

Ja, das gibt es auch: das Ziehen fremder Auflieger. Das ist das Prekariat im Transportgewerbe. Gern mit hier ungewöhnlichen Kennzeichen.

Und, es ist ein Qual: Das Reifenmaterial, was man so im BAB-Graben findet, kommt großteils aus diesem Bereich. Stilllegungen durch die BAG auf Rastplätzen kommen aus dem Bereich. Der Grund ist immer der Gleiche: der eigentliche Standard (Reifenqualität, Lichtanlage, Bremsen…) wird nicht erfüllt.

Cristian meint

Schon traurig das man in der EU, aber vor allen Deutschland, kein funktionierendes Schienennetz hinbekommt, um den LKW Langstreckenverkehr auf die Schiene zu bringen. Solche Verladestationen in Kombination mit MW Ladestationen, sind bestimmt um einiges sinnvoller und effizienter als “Batteriewechsel“ für LKW.

Sebastian meint

Und täglich grüßt das Murmel….

Klaus Schürmann meint

Immer wieder die Frage : Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ? Die Menge der für die Ladestationen nötigen Austauschbatterien soll wie gebaut werden ? Und ich sehe sehr viele LKW, die stundenlang an Rast und Autohöfen geparkt stehen, weil die Fahrer die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen einhalten müssen ! Da kann man ohne Probleme Lademöglichkeiten anbieten ! Auch bei den Firmen, die von den LKW zur Anlieferung angefahren werden, könnte man Zwischenladen ! Das System Auswechselbatterie ist doch bereits für PKW als falsch verworfen worden ! Aber wir schmeißen weiterhin sogenannte Forschungsgelder zum Fenster raus …

Christian meint

In zehn spätestens zwanzig Jahren fahren die LKW auf der Autobahn mannlos. Sollte diese Art Güterverkehr dann noch gebraucht werden. Dann gibt es keine Pausen mehr für die Maschine. Aber man könnte einfach die Zugmaschine automatisiert am Rasthof wechseln (gleiche Spedition vorausgesetzt) und sofort mit voller Batterie weiterfahren. 10 Minuten Unterbrechung der Fahrt. Fahrer übernehmen dann nur noch die letzten Kilometer abseits der Autobahn mit Zugfahrzeugen mit Kabine.

Das wäre mal ein Szenario. Und Corona bleibt auch regional begrenzt weil kein Fahrer mehr auf Langstrecke mitfährt.

MichaelEV meint

Das ist für mich auch das Szenario, wo rein elektrisch wohl nicht funktionieren kann. Wechsel von Batterie und Fahrzeug kann ich mir da aber nicht als sinnvolle Lösung vorstellen. Dann bin ich doch eher bei anderen Lösungen, die momentan noch wenig sinnvoll erscheinen (Oberleitung, H2).

Jörg2 meint

„„Leider gibt es in dem Bereich noch nicht sehr viele elektrische Fahrzeuge im Einsatz, da diese in der Regel nur auf direkte Nachfrage angefertigt werden.“

„Die meisten dieser großen Lkw werden auf Distanzen eingesetzt, die sich nicht mit einer Batterieladung bewältigen lassen. „Aber die Speditionen haben auch keine Zeit, stundenlang auf das Aufladen einer Batterie zu warten“, erklärt Marker.“

Einen Studi würde man wohl sagen: erstmal Literaturstudium!

Längsdenker meint

Oder Studium bei Klaus Schürmann:

„Und ich sehe sehr viele LKW, die stundenlang an Rast und Autohöfen geparkt stehen, weil die Fahrer die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen einhalten müssen ! Da kann man ohne Probleme Lademöglichkeiten anbieten !“

150kW meint

Dann rechne mal aus wie viele Säulen du brauchst um die in halbwegs absehbarer Zeit alle zu laden.

Jörg2 meint

@Längsdenker

Ja, die sieht jeder, der da vorbeifährt. Dazu kommen noch die, die auf den Rasthöfen 2..3km neben der BAB ihre Wochenenden verbringen.

DAS ist aber ein sehr sehr kleiner Teil der Transporte, die durch die Lande fahren. Die überwiegende Zahl fährt im Einhol- und Verteilerverkehr und im Punkt-zu-Punkt-Verkehr. Die fahren zwar auch auf der BAB (zum Teil), sehen aber keinen Rastplatz und schon garnicht tanken die zu den BAB-Preisen.

Wenn als Nicht-BEV-LKW/SZM nur die übrig bleibe, die die BAB-Raststätten und -Tankstellen nutzen müssen, dann sind wir gang ganz weit vorn!

Sebastian meint

Und genau dieser Warenverkehr wird das erste sein, was BEV technisch direkt umsetzbar sein wird! Täglich 250 KM schrubben und abends steht der Truck eh… einfach an DC mit 40 kW hängen und fertig.

Und wenn der Truck in Doppelschicht fährt, hängt man den eben kurz an die 150kW Säule am Dispocenter… Schichtwechsel plus Kaffee holen plus Papiere…

Jörg2 meint

Jenau!

Und dieser Frachtführer holt sich dann eher keine neue Lösung auf den Hof, um auch die letzten beiden Touren weg vom Diesel zu bringen. Der setzt so lange Diesel ein, wie es erlaubt ist und/oder die BEV-Lösung auch auf diesen Touren geht.

Ostivaldo meint

Hört doch endlich auf mit diesem Unsinn. Das einzige was im Schwerverkehr wirklich Sinn macht ist und bleib Wasserstoff – das weiss doch jedes Kind.

JürgenSchremps meint

Wahrscheinlich wissen das eher ältere Erwachsene ohne viel Physik- und Ökonomieverständnis. Leider gibt´s viel zuviele davon in leitenden Funktionen, sonst wäre schon längst Schluss mit dem „Wasserstoff im Straßenverkehr“ – Märchen

Ostivaldo meint

Den H2 Pionieren fehlende physikalische Kenntnisse zu unterstellen finde ich ziemlich arrogant!

Sebastian meint

Der Mirai braucht min. 1 Liter H2… das dank göttlicher Subvention 10 Euro kostet… damit kommt das Opa Auto dann wie weit? 100 KM. Ein Tesla mit 600 PS kostet 7 Euro auf 100 KM…. mit eigener PV Anlage keine 3,50 Euro..

Welche Vorteile soll was bitte was H2 bringen?

Ein 30 Tonner BEV Truck braucht weniger als 90 kWh je 100 KM… das sind selbst bei hässlich teurem dt. Strom weniger als 28 Euro… und somit auf Dieselkosten.

Wasserstoff ist eine Totgeburt…

Duesendaniel meint

Hoffentlich weiß das auch Elon Musk, sonst bringt er wirklich noch sein Semi-Truck und ist damit auch noch erfolgreich – nur weil er das nicht wusste!

Pferd_Dampf_Explosion_E meint

Wenn es nicht eine uralte und mehrfach ausgeteste Idee wäre ….

Aber wir in Deutschland haben anscheinend zu viel Geld und zu viel Zeit. Wenn der Zug aus dem Bahnhof abgefahren ist, denken wir daran, uns eine Fahrkarte zu kaufen.

Kasch meint

Kpl für die Katz – Tesla-Semis werden mit MW-Lader geliefert, 20-30 Minuten laden wärend Be-/Entladung der Fracht auf dem Firmengelände der Kunden / Spediteure und weiter gehts. Aber schätze mal, da können wieder Fördergelder abgegriffen werden, wie derzeit für viele Schildbürgerstreiche.

Sebastian meint

Joo, irre wie Tesla den LKW Markt beherrscht. Alle Hersteller schlottern mit den Knien.

Duesendaniel meint

Genau so ist es. Kann man ignorieren, muss man aber nicht.

Sebastian meint

Niemand ignoriert etwas… aber

die 300 bis 700 KM Trucks sind bereits am Markt..

Der Semi ist übrigens eine Aufliegermaschine ;-)

Anti-Brumm meint

Ich frage mich allerdings, wie die Infrastruktur bis zum Ladekabel aussieht. Da reden wir von Leistungen in der Größenordnung von kleinen Windkraftanlagen.

Was ist günstiger/effizienter? Akkus schnell tauschen und langsam laden oder Schnellladung mit großen Pufferakkus.

Ostivaldo meint

H2 ist ganz klar ein einzige Lösung

Duesendaniel meint

Gähn!

Jörg2 meint

Langsames Laden im eingebauten Zustand innerhalb der Standzeiten auf den Betriebshöfen und an den Be- und Entladepunkten.

Alupo meint

Bevor wieder Millionen von Steuergeldern sinnlos ausgegeben werden könnte man doch einfach noch wenige Monate abwarten (das können wir in Deutschland sehr gut, zumindest wenn es um Jahre geht) und schauen, wie es in den USA klappt.

Dort wird der Tesla Semi ab Mai als RC gefertigt. Im Juli und August geht es in die Betaphase und ab September startet die Produktion. In Summe sollen dieses Jahr bis zu 2.500 Tesla Semi hergestellt werden. Auch wenn es nur die Hälfte werden gibt es sicher erste Praxiserfahrung von Pepsi etc.

Aber klar, man will der Uni etwas Geld zukommen lassen, hat vielleicht auch politische Gründe. Vielleicht ist es aber auch nur dass man den Studenten ein Projekt geben will damit sie irgendwas zu tun haben? Naja, ich halte das zumindest für sinnvoller als das deutsche LKW-Oberleitungsprojekt auf der AB.

Mäx meint

Gab es da eine offizielle Meldung zu oder ist das deine Einschätzung?

150kW meint

Warum in die USA schauen? E-LKW Ladestationen an Verladestationen gibt es z.B. doch auch in Europa. Und auch etliche andere Projekte.

Sebastian meint

2.500 Semi in diesem Jahr? Die Fabrik in Texas ist noch nicht mal im Rohbau.

Michse meint

@Max

Die offizielle Meldung lautet, daß es losgeht, sobald die Fabrik in Texas steht.

Und diese Fabrik soll im Sommer den Betrieb aufnehmen…

Kasch meint

Dächer der Discountergebäude samt Zentrallager kpl bestückt mit Solarzellen, die direkt stationäre Megapacks speisen, restliche Versorgung wird von den Stadtwerken aufgerüstet – insgesamt nach spätestens 10 Jahren preisgünstger als Diesel- LkWs. Erstmals wirtschaftliche Nutzung regenerativer Energie in Deutschland !

Mäx meint

Wenn man sich das Konzept mal auf die jetzige Zeit mit Diesel vorstellt…Man hat die eigene Raffinerie auf dem Dach und erzeugt seinen Diesel selber. Klingt doch eigentlich ganz geil.

Muss sich natürlich alles rechnen und ich kann mir auch vorstellen, dass die Dachkapazität bei weitem nicht ausreicht für die Anzahl an LKW aber je mehr selber von der gebauten Kapazität verbraucht wird, desto besser wird die Amortisationsrechnung.

Wenn ich Spediteur im Verteilerverkehr wäre würde ich so eine Rechnung auf jeden Fall mal aufstellen.

Könnte bei passendem Einsatz auch ein Kostenvorteil gegenüber den Mitbewerbern sein oder auch ein Alleinstellungsmerkmal (nachhaltige Logistik etc.) und somit für Umsatzsteigerung sorgen.

Jörg2 meint

@Mäx

Genauso ist das auch schon im „Diesel-Zeitalter“. Du bescheibst das richtig.

Viele Frachtführer haben sich abgekoppelt vom normalen Dieselmarkt, machen sich ihren Biodiesel selbst oder sind im Verbund an Biodieselherstellern beteiligt, haben (sowieso) eigene Betankungspunkte auf den Betriebshöfen und arbeiten im Verbund „Wenn ich bei Dir tanken darf, dann darfst Du bei mir tanken. Wir verrechen am Monatsende.“

Sebastian meint

Discounter und oder Zentrallager sind in den meisten Fällen eigenständige Unternehmer…. was haben die mit dem bestromen von LKWs zu tun?

Jörg2 meint

@Sebastian

„Discounter und oder Zentrallager sind in den meisten Fällen eigenständige Unternehmer“

Wo ist das meistens so? In Europa?

Sebastian meint

Jörg2 meint

12.03.2021 um 14:16

………..

Die Seite nennt sich ecomento de … das de steht glaub ich für Deutschland… und da wir beide deutsch schreiben, gehe ich mal davon aus, das Dinge in unserer Diskussion über unseren Radius handeln! Was genau wollen Sie mir sagen? Der LKW Betreib beschränkt sich in unseren Breitengraden… sagen wir mal von Silzilien bis nach Oslo auf täglich max. 200 KM… ein paar Prozente sind über Tage Fahrten…